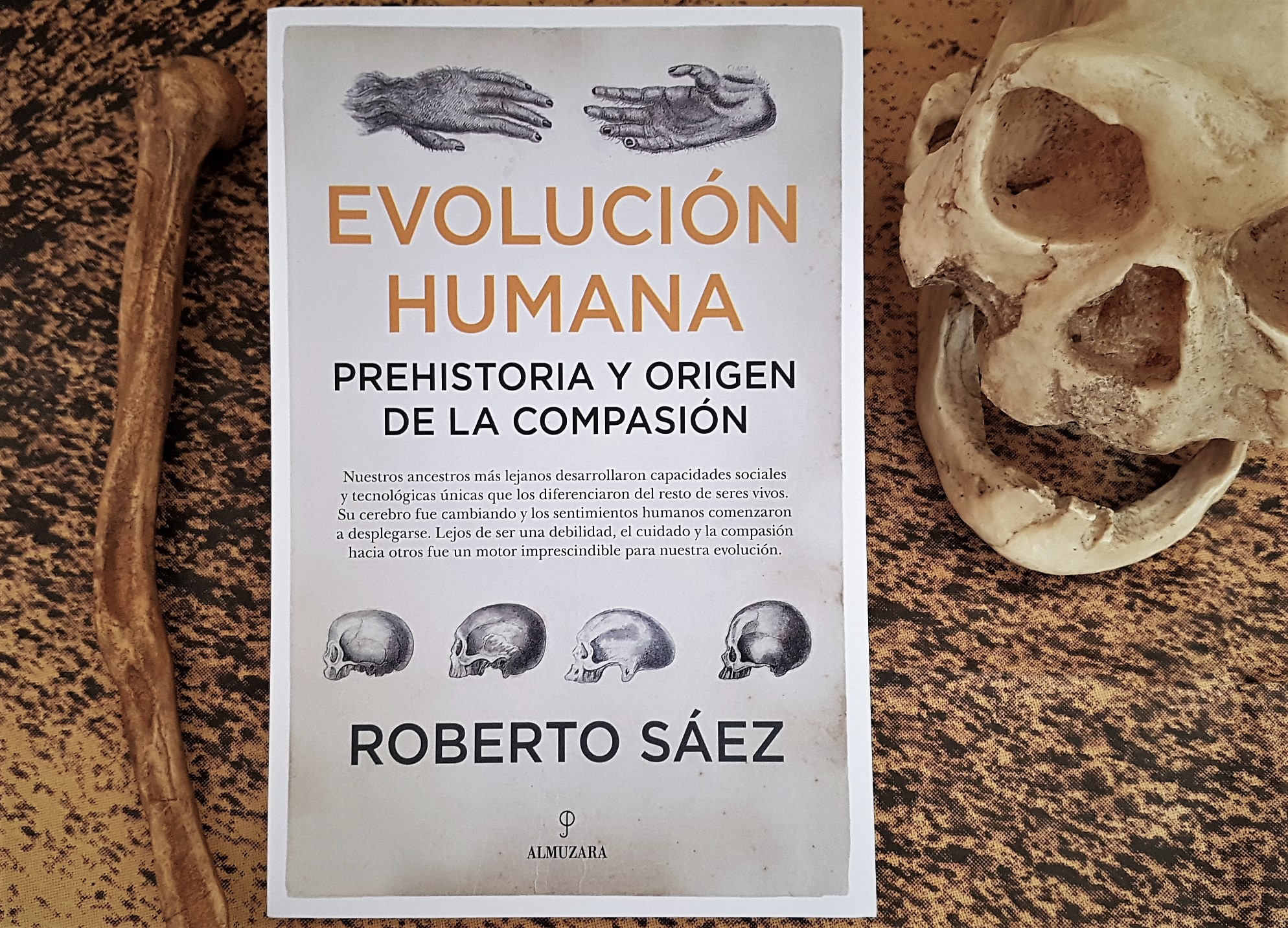

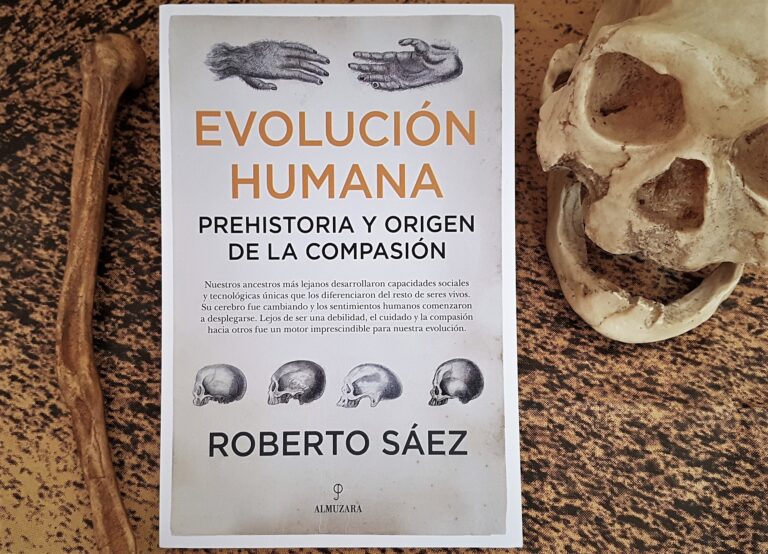

Evolución humana: Prehistoria y origen de la compasión

¿Existen la bondad y la maldad? ¿Somos compasivos o despiadados? ¿Egoístas o altruistas? ¿Cooperamos o competimos? Aunque no expresan la misma oposición de sentimientos o de rasgos, esas preguntas hacen referencia a una misma dicotomía esencial. Si tuviera que responder brevemente a ellas, diría que casi todas las personas —lo pienso de casi todas las que conozco— son todas esas cosas a un tiempo, aunque en algunas predomine el aspecto positivo y en otras el contrario. O, aunque, en ocasiones, pese más la situación en que nos encontramos que nuestro carácter.

Las cosas así expuestas quizás no sean demasiado interesantes. Tiene más enjundia plantear la cuestión del origen o razón de ser evolutivo de los comportamientos bondadosos, compasivos, altruistas o cooperativos. Y, al respecto, se han propuesto soluciones teóricas ingeniosas y convincentes, como la selección por parentesco, la reciprocidad, la reciprocidad indirecta (basada en la reputación), o la selección de grupo cultural. Ninguna de esas soluciones, por sí sola, da cuenta de todo el abanico de comportamientos conocidos pero, en conjunto, constituyen una batería de mecanismos con buenas pruebas a su favor.

Roberto Sáez se ha interesado por investigar los orígenes de la compasión humana. Y además de investigarlos, también ha dedicado un importante esfuerzo a difundir investigaciones sobre la evolución de nuestro linaje. Su blog Nutcracker Man es una fuente excelente de información sobre este tema.

Hoy me referiré aquí al libro cuyo título y subtítulo se corresponden con los de esta anotación. En él no se ha ocupado de sus mecanismos y razón de ser evolutiva, sino que ha indagado acerca de los rastros arqueológicos de la compasión en nuestra prehistoria.

El libro dedicada una introducción a la evolución del linaje humano. Es un repaso necesario para quienes no estén familiarizados con este tema, pero quienes lo estén, pueden omitir su lectura. Al final de esta primera parte, el autor se fija en los que podrían ser los tres primeros indicios registrados de comportamiento compasivo.

El primero corresponde a una mandíbula de (quizás) Homo erectus (de hace 1,8 Ma) hallada en Dmanisi (Georgia), de la que hay buenas razones para pensar que el individuo que la poseía necesitó ayuda para poder masticar ciertos alimentos. Los otros dos –una posible hernia lumbar y un posible caso de hipervitaminosis A– se han hallado en sendos restos fósiles de especímenes de Homo ergaster, de hace 1,6 Ma, en el este de África. Es casi seguro que esos individuos necesitaron la ayuda de sus compañeros para aliviar sus dolencias y, quizás, para sobrevivir. Sin descartar que los comportamientos compasivos comenzasen antes, este es el punto de partida del ejercicio de la compasión entre seres de nuestro linaje para el que se han hallado indicios razonablemente buenos.

A continuación, y antes de proseguir con la historia de la compasión (o de sus posibles pruebas), Roberto Sáez describe brevemente lo que se sabe de la evolución del encéfalo en el linaje humano. Al fin y al cabo, se trata del órgano que produce la mente, por lo que es el que genera el comportamiento. De ahí su pertinencia.

A continuación presenta, en primer lugar, el caso de un cráneo hallado en la Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca), de hace 430 ka, que perteneció a una niña pre-neandertal con deformaciones (anomalías) muy marcadas que indican una patología congénita que dio lugar a trastornos psicomotores serios. A pesar de sus dificultades –seguramente muy severas–, los miembros de su grupo no la abandonaron a su suerte; la mantuvieron con vida y la cuidaron hasta que murió, cuando contaba entre 9 y 14 años de edad. A partir de ese caso, el autor da cuenta de más indicios de comportamiento compasivo también en neandertales de diferentes localidades.

Avanza el texto con la exposición y valoración de hallazgos que sugieren que desde hace unos 300 ka miembros de más de una especie humana (H. naledi, H. neanderthalensis, H. sapiens), en lugares muy distantes entre sí, depositaban o daban sepultura a sus muertos y en algunos casos lo hacían de forma tal –por la disposición del cadáver o la presencia de bienes o elementos simbólicos– que se puede interpretar como una forma de respeto equiparable a la que expresamos para con nuestros muertos, con todo lo que ello implica.

Muchos rasgos anatómicos y fisiológicos varían de forma gradual en el curso de la evolución de los animales. La bipedestación o la pérdida de pelaje no ocurrieron de golpe en la evolución de nuestro linaje. Se trata de cambios que se produjeron gradualmente. Algo similar cabe decir de la capacidad para la compasión y, seguramente, para el resto de comportamientos prosociales que nos caracterizan. Eso es lo que muestran los casos documentados en el texto del que me he ocupado aquí.

Somos una especie hiper-cooperativa. Se trata de un rasgo que resultó determinante como factor de éxito en un entorno tan impredecible y potencialmente hostil como el que ocuparon nuestros ancestros en el este y sureste de África durante los últimos millones de años. También lo fue, seguramente, en el curso de la expansión de nuestro linaje por el planeta.

La compasión en cualquiera de sus formas, la ayuda a quien lo necesita y el cuidado de los más débiles son actitudes eminentemente humanas, y lo son, seguramente, en tanto que ingredientes esenciales de la cooperación entre los miembros del grupo.

El libro de Roberto Sáez muestra los indicios de la aparición y desarrollo de esos comportamientos. Resulta un complemento necesario de los modelos teóricos que se han propuesto para explicar su sentido evolutivo. Para quienes, como quien suscribe, estamos interesados en la prosocialidad humana, este libro tiene mucho interés, porque permite refrendar con pruebas materiales lo que dice la teoría acerca de nuestro carácter cooperativo y la razón de ser de su aparición. Y de paso, ofrece un repaso breve, claro y bien documentado de la evolución de nuestro linaje.

Autor: Roberto Sáez (@robertosaezm)

Título: Evolución humana: Prehistoria y origen de la compasión

Editado por Almuzara (2019)

En Editoralia personas lectoras, autoras o editoras presentan libros que por su atractivo, novedad o impacto (personal o general) pueden ser de interés o utilidad para los lectores del Cuaderno de Cultura Científica.

Una versión de este texto de Juan Ignacio Pérez Iglesias apareció anteriormente en Lecturas y Conjeturas (Substack).

Sergio

¿Es posible comentar este dato enrelación a los genes egoístas y altruístas?