La mejor manera de estudiar y entender nuestro planeta es hacerlo desde fuera. Los estudios de campo nos suelen ofrecer una mirada limitada de lo que buscamos mientras que, desde el espacio, conseguimos un panorama más amplio y completo. Desde el lanzamiento del Sputnik, que inició la carrera espacial, allá por el lejano 1957, hasta los complejos sistemas de seguimiento, recogida de datos y análisis de la actualidad, la cantidad de conocimiento que hemos adquirido desde fuera es fabulosa. Sin entrar en las infinitas actividades humanas que dependen del espacio, como telecomunicaciones, tráfico marítimo y aéreo o sistemas de geolocalización, y centrándonos exclusivamente en el ámbito científico podemos encontrar miles de aplicaciones decisivas en medición de temperaturas globales, formación y movimiento de nubes, predicción y seguimiento de fenómenos meteorológicos como huracanes o tifones, datos sobre concentración de gases como dióxido de carbono, ozono o vapor de agua, deshielo de glaciares y casquetes polares, deforestación, desertificación o incendios forestales, corrientes oceánicas, temperatura y nivel del mar, humedad del suelo y sequías, derrames de petróleo, floración de algas, observaciones de deformaciones del terreno y movimientos de placas tectónicas… y todo esto solo mencionando las aplicaciones más evidentes. Otras son más sorprendentes y, de hecho, muchas de las soluciones de futuro ni siquiera se nos han ocurrido aún.

Hace unos meses conocíamos el proyecto de NASA en el que se utilizaban satélites para detectar cambios en la vegetación que pudieran predecir una inminente erupción volcánica y, en esta ocasión nos centraremos en una iniciativa europea que nos está regalando varias sorpresas agradables. Se llama SMOS, (siglas que se corresponden con Humedad del Suelo y Salinidad de los Océanos), fue lanzada en noviembre de 2009 y es una de las misiones Earth Explorer de la ESA que «forman parte de los elementos científicos y de investigación del Programa de Observación de la Tierra de la ESA».

En un principio, tal y como sus siglas indican, la misión SMOS se diseñó para generar mapas globales de la humedad del suelo y la salinidad oceánica, una tarea que ha cumplido con creces proporcionando datos muy valiosos en esos campos… Pero después comenzaron a llegar algunas noticias tan agradables como inesperadas. Cuando analizamos esta misión SMOS la primera de las sorpresas que nos encontramos es su duración: se estimó que su vida útil sería de unos tres años pero ahí sigue… quince años más tarde continúa activa y operativa.

La segunda sorpresa de la misión SMOS es que la calidad y precisión de sus instrumentos también ha servido para diferentes tareas que no estaban previstas entre sus objetivos iniciales. La misión ha logrado «proporcionar datos para otros usos no planeados, como la medición de la capa de hielo delgada que flota en los mares polares permitiendo predicciones meteorológicas y trazado de rutas marítimas».

Dentro de los diferentes instrumentos que componen la SMOS se incluye un avanzado Radiómetro de Imágenes de Microondas, que opera en el rango de microondas de banda L. Si bien SMOS se diseñó para generar mapas globales de la humedad del suelo y la salinidad de los océanos, su capacidad para medir la profundidad óptica de la vegetación, que permite comprender mejor la biomasa, se ha aplicado a otras tareas generando muchos más resultados de los esperados.

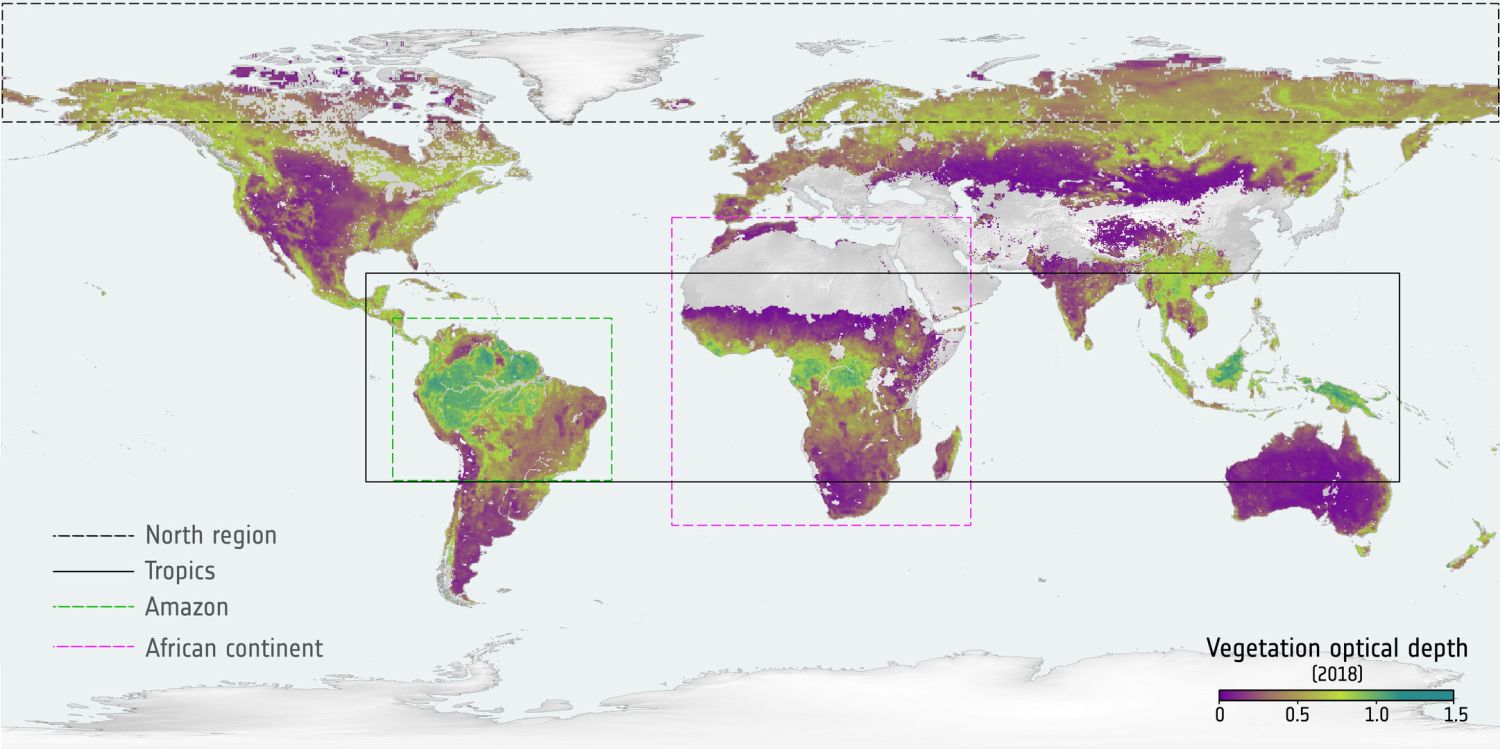

La «profundidad óptica de la vegetación» es un concepto interesante que mide la opacidad de una capa de vegetación, en este caso, los bosques. El nivel de opacidad se determina por la cantidad de biomasa, su estructura y el agua almacenada en la capa de vegetación. Estos elementos son también un buen indicador del carbono almacenado y es aquí donde llegó la idea de utilizar el radiómetro de la SMOS y aplicarlo en la medición del carbono que almacenan nuestros bosques. El instrumento obtiene imágenes de microondas que aparecen más débiles cuando atraviesan vegetación. «Esto nos indica la biomasa total, no es una información directa pero nos resulta muy útil», explica Matthias Drusch, Científico Principal de Superficies Terrestres de la ESA. «Se necesitan series temporales largas, pero también una forma de interpretarlas. Por eso combinamos datos satelitales con mediciones sobre el terreno. La idea es vincular lo que vemos desde el espacio con lo que ocurre dentro de los bosques e incluso de cada árbol».

A los resultados obtenidos desde el espacio por la misión SMOS, se unen mediciones de otros satélites específicos (como BIOMASS) y se complementan con studios a nivel del suelo sobre la vegetación y biomasa. Las mediciones de profundada óptica de la vegetación desde el satélite nos permiten obtener una visión a gran escala a la que se añaden «observaciones terrestres de referencia para validar esos datos. Las observaciones se realizan desde múltiples ubicaciones, formando una red de puntos de referencia».

Nuestros bosques representan un papel clave en el clima y el medio ambiente almacenando grandes cantidades de carbono en sus troncos, ramas, raíces y hojas. El cambio climático y las actividades humanas han alterado esa capacidad de absorber carbono y estamos asistiendo a cambios muy rápidos, en algunos casos de un año para otro, en las reservas de carbono. «Por ello, es fundamental realizar observaciones continuas de la evolución de la biomasa forestal a largo plazo para monitorear esta variable climática esencial».

Gracias a los instrumentos de SMOS y BIOMASS ya contamos con mapas globales de la profundidad óptica de la vegetación que nos ponen en el camino correcto para estimar la cantidad de biomasa de los bosques, indicando el carbono almacenado y, ahora, ya estamos consiguiendo los primeros estudios, como el publicado en Earth System Science Data en febrero de este año: «Conjunto de datos de biomasa aérea de la profundidad óptica de la vegetación de banda L de SMOS y mapas de referencia»

En el inexorable contexto de un calentamiento global causado por actividades antropogénicas, resulta fundamental comprender, monitorear y gestionar el ciclo del carbono de nuestro planeta y, especialmente de nuestros bosques y, ahora, gracias a un satélite que aún sigue operativo después de quince años contamos con una magnífica herramienta para esa tarea.

Referencias científicas y más información:

Web oficial de ESA: «SMOS adds long-term view on carbon stored in forests» (2025)

Web oficial de la misión SMOS

Boitard, Simon, et al. (2025) Aboveground Biomass Dataset from SMOS L-Band Vegetation Optical Depth and Reference Maps Earth System Science Data doi: 10.5194/essd-17-1101-2025.

Sobre el autor: Javier «Irreductible» Peláez es escritor y comunicador científico multimedia. Es ganador de tres premios Bitácoras, un premio Prisma a la mejor web de divulgación científica y un Premio Ondas al mejor programa de radio digital.