El metamorfismo como fuente de habitabilidad

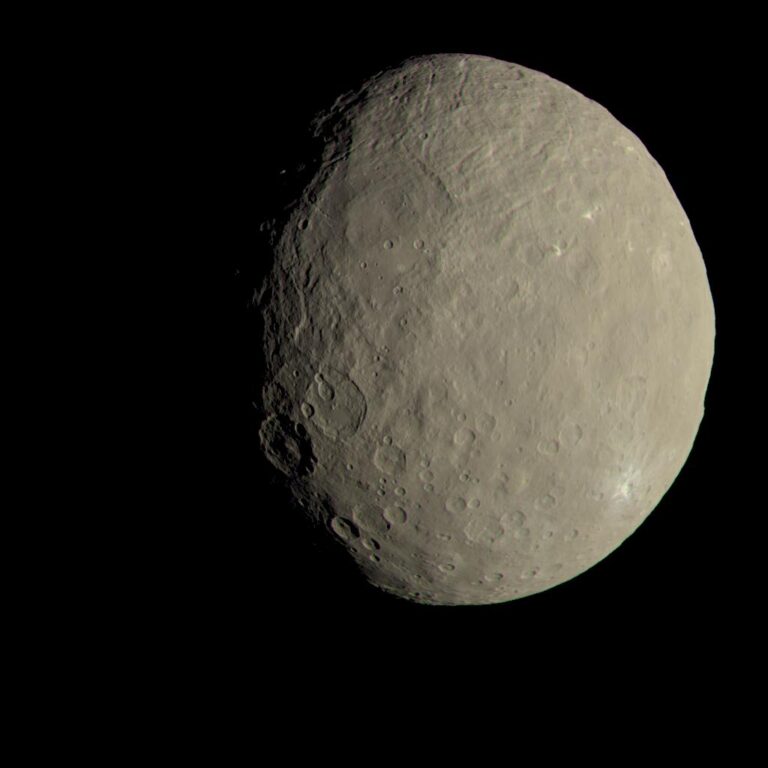

La llegada de la sonda Dawn a Ceres en el año 2015 demostró que el cinturón de asteroides era un lugar mucho más diverso e interesante de lo que podríamos haber soñado. Ya en ese momento, Ceres había dejado de ser un asteroide cualquiera: en 2006 pasó a ser un “planeta enano” según la nueva nomenclatura de la IAU ya que no cumplía uno de los tres requisitos para ser planeta, el de haber limpiado su vecindario orbital.

Pero bajo -y bueno, sobre- su superficie escondía muchos más secretos. Cuando buscamos vida más allá de la Tierra, una parte de esta búsqueda se centra en lo que llamamos mundos “océano” u “oceánicos”, cuerpos que albergan o albergaron océanos de agua líquida bajo su superficie en algún momento de su existencia.

En nuestro sistema solar existen satélites como Europa o Encélado que son magníficos ejemplos de este tipo de cuerpos en los que, si bien es cierto que no hemos podido acceder a sus aguas -ya no es solo una cuestión de distancia a ello, sino de dificultad tecnológica- sabemos que albergan océanos por las distintas pruebas que estos dejan, entre otros lugares, en su superficie, pero también por pruebas indirectas como los datos gravimétricos o magnéticos.

Es cierto que es muy difícil que, a día de hoy, Ceres todavía tenga un importante océano de agua líquida bajo su superficie. Pero sí podría ser un buen ejemplo de una clase de objetos existentes en nuestro Sistema Solar que sean el reflejo de mundos que pudieron ser habitables, ya no por la propia energía del Sol o por la que generan las mareas, sino por el calor que podría haber ido liberando poco a poco su núcleo rocoso, pero no de la manera que esperaríamos en lugares como nuestro planeta. Más tarde entraremos en eso.

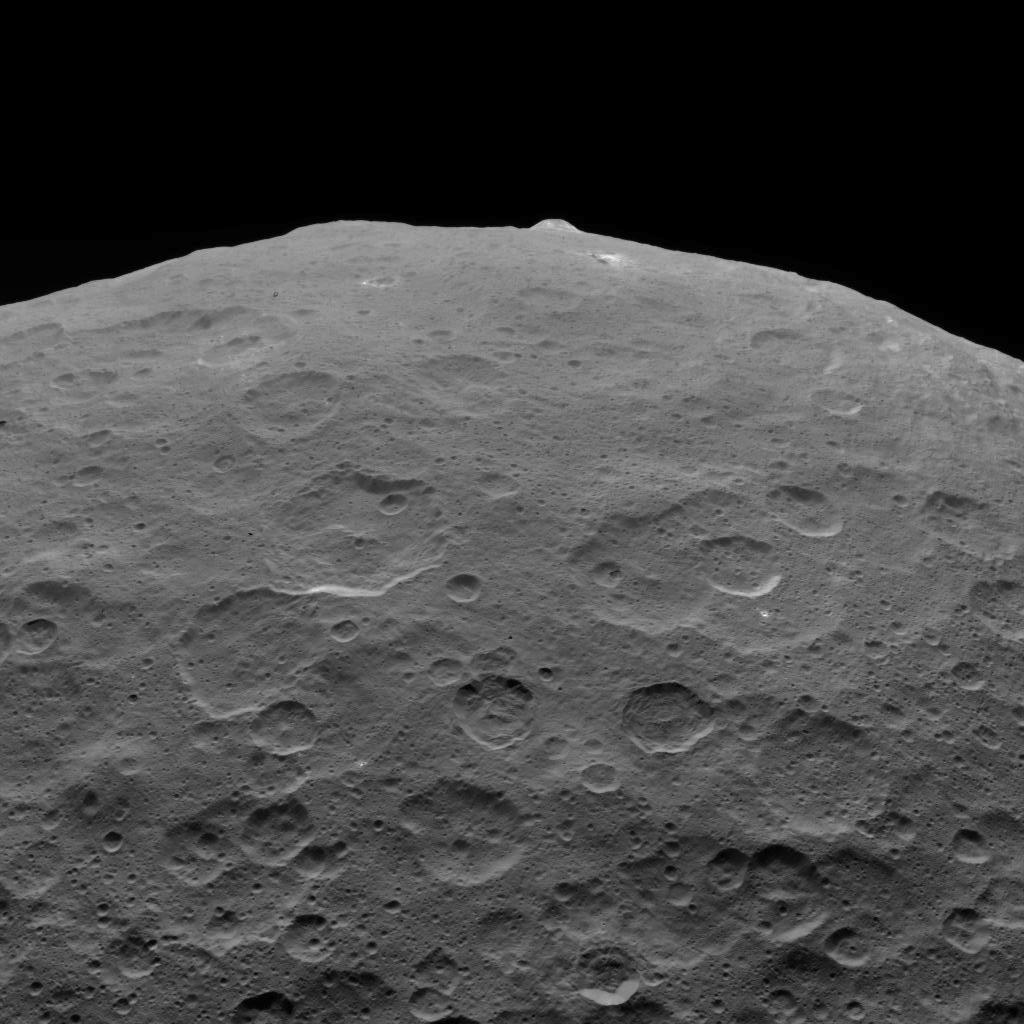

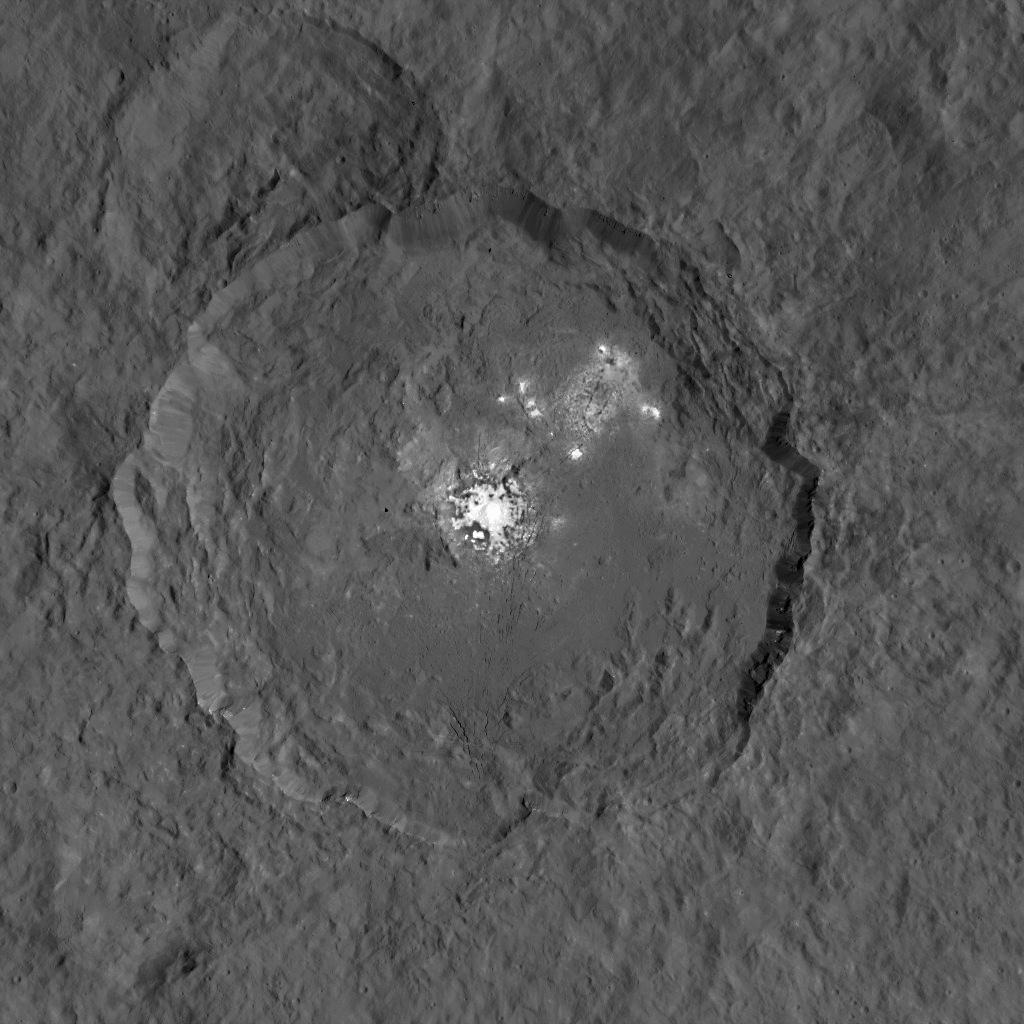

Ya sabemos que Ceres fue probablemente un mundo océano en parte gracias a distintos detalles que se han ido descubriendo en las últimas décadas: una baja densidad que hace ver que no es un cuerpo puramente rocoso, una mineralogía de su superficie rica en carbonatos y arcillas, evidencias de criovulcanismo…

Y es que, si realmente fue un mundo océano, también es de lógica pensar que contenía una gran parte de los ingredientes necesarios para la formación de la vida. Pero, sin embargo, quedaba por solucionar un problema: ¿de dónde saldría la energía para que esa vida pudiese florecer?

Me explico: para que la vida pueda surgir y mantenerse en un océano oscuro al que no llega la luz del Sol -imaginemos que sobre este océano habría una capa de hielo de varios kilómetros que actuaría como una capa totalmente opaca- se necesita una fuente de energía química que sea duradera en el tiempo. Y es aquí donde un nuevo estudio publicado por Courville et al. (2025) parece haber encontrado una respuesta que permitiría a Ceres mantener un ambiente habitable durante más de mil millones de años… el metamorfismo.

Para quienes no sean familiares con el término, el metamorfismo es un proceso geológico -o más bien una serie de procesos- por el cual las rocas sufren una transformación a nivel mineral, de textura y de la propia estructura de la roca cuando sufren un aumento en las condiciones de presión, temperatura y por la presencia de fluidos capaces de reaccionar con la propia roca. Esta alteración ocurre con la roca en estado sólido, al menos en su mayor parte, sin fundirse. En esta nueva situación los minerales se ven obligados a adquirir estructuras más estables bajo las nuevas condiciones, dando como resultado una nueva roca.

Volviendo al estudio, los autores detallan un nuevo modelo de evolución térmica y química de Ceres desde su nacimiento hasta hoy, presentándolo como un cuerpo formado por un 90% de roca y un 10% de hielo de agua, una composición similar a las condritas de tipo CI, unos meteoritos primitivos -y raros, en el sentido de poco abundantes- pero que han sufrido la alteración por el agua cuando formaban parte de un cuerpo más grande.

Durante los primeros momentos de su existencia, el principal motor del cambio en el planeta enano fueron los isótopos radioactivos de vida corta, especialmente el aluminio-26. Este potente, pero efímero, isótopo servía como una fuente de calor extraordinaria para fundir el hielo acumulado en los primeros millones de años de su historia, provocando uno de los eventos geológicos más importantes de su infancia: la diferenciación. En este proceso, los materiales más densos y rocosos se hundieron por efecto de su propia densidad hacia el núcleo de Ceres, mientras que el agua líquida subió para formar un gran océano oculto bajo una capa de hielo que comenzaría a crecer.

Este océano “primordial” probablemente era más cálido y alcalino que el que podría existir hoy día. Y, a pesar de que podría satisfacer las necesidades básicas para la aparición de la vida, en este estudio se sugiere que el periodo más prometedor para que fuese habitable vendría mucho después. Cuando los isótopos de corta vida acabasen su trabajo, el núcleo continuaría calentándose por la desintegración de otros isótopos como los del potasio, uranio y torio. A lo largo de cientos de millones de años, este lento proceso de calentamiento aumentaría la temperatura del núcleo hasta un umbral crítico, llegando a aproximadamente unos 280ºC, cuando comenzaría una nueva y profunda transformación.

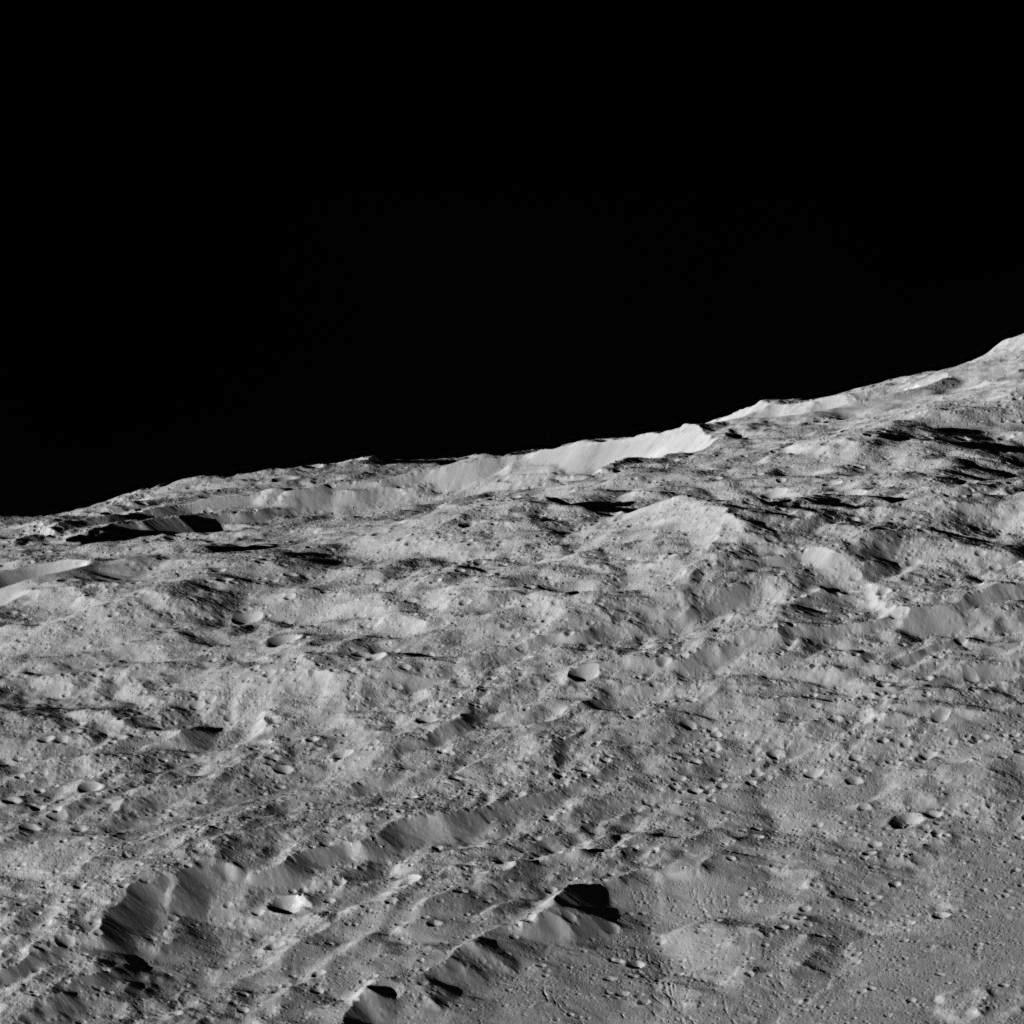

En ese momento comenzarían a producirse procesos metamórficos en el núcleo. Los silicatos hidratados que componían el núcleo y que se habían formado por la interacción entre el agua y la roca, se volvieron inestables por el aumento de la temperatura y la presión. Entonces, comenzaron a deshidratarse, liberando las moléculas de agua que estaban atrapadas en el interior de su estructura cristalina.

No se trataba simplemente de “echar” el agua de los minerales, sino de la generación de fluidos hidrotermales. Estos fluidos eran diferentes a nivel químico si los comparamos con el agua del océano que había por encima: estaba sobrecargado de compuestos disueltos, favoreciendo un desequilibrio químico que la vida podría aprovechar.

Precisamente, el modelo que presentan en este artículo se centra en una de las rutas metabólicas más antiguas y básicas que se conocen en nuestro planeta: la metanogénesis. Los fluidos que se liberaban fruto del metamorfismo eran probablemente ricos en hidrógeno disuelto y dióxido de carbono. A medida que estos migraban hacia arriba a través de poros y fisuras hacia el fondo del océano -mucho más frío- el desequilibrio químico también se iba desplazando. Para visualizar este ambiente, tenemos que imaginar algo similar a las chimeneas hidrotermales que existen en el fondo de nuestros océanos.

La reacción que permite formar el metano se volvió energéticamente favorable, ofreciendo una fuente de alimento “gratuita” para cualquier organismo quimiótrofo que pudiese existir y pudiese catalizar estas moléculas. El factor limitante de esta ruta metabólica era la abundancia de hidrógeno, lo que transformaba al suministro de estos fluidos metamórficos en un control fundamental de la habitabilidad dentro del océano.

La ventana de habitabilidad no fue algo fugaz ni efímero. El modelo también indica que el periodo en el que ocurría el metamorfismo en el núcleo y, por lo tanto, la liberación de los fluidos hacia el océano habría durado entre 500 y 2000 millones de años tras la formación de Ceres.

Los autores calculan que la tasa de liberación de fluidos por deshidratación sería de más de 300 kilogramos por segundo y, suponiendo unos requisitos energéticos similares a los de los microbios anaerobios de nuestro planeta, podría haber sostenido una biomasa total de unas 10^17 células. Es decir, que si se distribuyera por todo el océano, habría unas 1000 células por kilo de agua.

Aunque nos pueda parecer una densidad muy poca si la comparamos con las comunidades microbianas de la Tierra -que pueden alcanzar cifras de mil millones de células por kilo- no es para nada insignificante y nos sugiere que podría haber sido posible, con estas condiciones, una biosfera a escala planetaria.

Sin embargo, este escenario está basado en un equilibrio muy complicado: la migración de fluidos ascendente es fundamental para suministrar energía, pero una fuerte circulación hidrotermal también habría sido perjudicial, ya que un sistema muy activo habría transportado el calor fuera del núcleo muy rápido, enfriándolo de una manera prematura y apagando este motor metamórfico.

Pero, eventualmente, este motor interno tuvo que detenerse. A medida que los radioisótopos iban desintegrándose y disminuyendo la producción de calor, el núcleo de Ceres comenzó a enfriarse. El metamorfismo se detuvo y se interrumpió el suministro de energía química necesaria para la vida. Desde la superficie el océano siguió congelándose, sus aguas se enfriaron progresivamente y se concentraron más en sales con poder anticongelante como el amoniaco, y transformándose en una salmuera que quizás sea inhóspita para la vida.

A mi juicio, si me lo permiten, las implicaciones de este estudio van mucho más allá de Ceres. El modelo presentado podría servir para otros cuerpos helados de tamaño medio en el Sistema Solar, como algunos satélites de los planetas exteriores y quizás otros planetas enanos -para aquellos descubiertos y otros no-. Los objetos de un diámetro entre 500 y 1000 km podrían haber sufrido procesos similares y el metamorfismo del núcleo podría ser una etapa común en el desarrollo de estos cuerpos y quizás también de las condiciones habitables.

Y, de nuevo, observamos como las condiciones de habitabilidad no son una constante, sino algo que puede ir cambiando a lo largo de la historia de los sistemas planetarios y que, incluso temporalmente, las ventanas de habitabilidad no tienen por que coincidir… ¿qué nuevas sorpresas nos traerán esos cuerpos de nuestro Sistema Solar que todavía solo son un punto de luz en nuestros telescopios?

Referencias:

Courville, S. W., Castillo-Rogez, J. C., Daswani, M. M., Robare, J., & O’Rourke, J. G. (2025). Core metamorphism controls the dynamic habitability of mid-sized ocean worlds—The case of Ceres Science Advances doi: 10.1126/sciadv.adt3283

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.