Las predicciones climáticas de los ’90 sobre el nivel del mar han resultado ser sorprendentemente precisas

Una frase que escuchamos a menudo es la de «Dato mata Relato» en referencia a que la fría realidad de las cifras, las evidencias y, en definitiva, los hechos contrastados terminan por imponerse a cualquier narrativa inventada, tergiversada o incluso manipulada ideológicamente. Es posible que en otros tiempos, menos convulsos y complejos, esa cita tuviese razón de ser pero, en nuestros días, se derrumba en medio de la avalancha de infoxicación y la creciente capacidad para crear noticias falsas, muy creíbles y de rápida propagación. El giro argumental es tan paradójico que, en la actualidad, existen numerosos estudios que apuntan a que el público cada vez es más reacio a aceptar información veraz y contrastada si va contra una narrativa previamente aceptada. Si tuviésemos que reformular esa expresión para adecuarla a nuestra turbulenta actualidad tendríamos que decir «Dato intenta matar a relato, generalmente con poco éxito». Mucha gente sigue creyendo en ángeles, se empeña en que las vacunas contienen chips o afirman que el hombre nunca llegó a la Luna. Una potente narrativa, bien construida y convenientemente adaptada, puede enraizar con firmeza en el ideario colectivo y mantenerse activa y orgullosa durante décadas, siglos, milenios…

Uno de los ejemplos más evidentes, e inquietantes, de que «Dato no mata relato» es el calentamiento global, un campo científico en el que, a pesar de contar con una asombrosa cantidad de datos, claros, contundentes, y sobre todo públicos, no termina de convencer a un importante porcentaje de la población que ha terminado por llevar al gobierno a administraciones claramente negacionistas, algunas tan influyentes como la de Estados Unidos. Estos movimientos reaccionarios han construido una sólida narrativa que se mantiene firme y convincente para un nada desdeñable sector del público y de muchos gobernantes.

Curiosamente, uno de los relatos más repetidos y extendidos dentro del negacionismo climático es el de que los científicos han fallado con sus predicciones sobre el nivel del mar, una idea que ha calado en el público general a pesar de ser rotundamente falsa. La narrativa construyó la imagen de grandes maremotos y olas del tamaño de montañas que arrasaban las desprevenidas ciudades costeras y cuando eso no ocurrió presentaron al público la conclusión de que el calentamiento global era falso. La realidad es que las previsiones que el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) no solo han sido acertadas sino que han resultado ser sorprendentemente precisas.

Para tener un poco de contexto debemos remontarnos a principios de la década de 1990. Por aquel entonces el recién creado IPCC publicaba su primer informe de evaluación en el que analizaba la situación de numerosos factores climáticos, incluyendo la esperada subida del nivel del mar. La evaluación corrió a cargo del Grupo de Trabajo I y estimó que, de continuar como hasta ahora, la elevación del nivel del mar se situaría en unos 20 centímetros para 2030 y aproximadamente de 75 centímetros para el año 2100.

«La prueba definitiva de que las proyecciones climáticas han acertado es compararlas con lo que ha sucedido desde que se elaboraron, tras décadas de observaciones», explica el investigador Torbjörn Törnqvist, autor principal del estudio publicado hace unas semanas en Earth Future. El trabajo se titula «Evaluación de las proyecciones del IPCC sobre el cambio global del nivel del mar desde la era anterior a los satélites» y los resultados han resultado ser «sorprendentemente precisos, sobre todo si tenemos en cuenta lo rudimentarios que eran los modelos de entonces, comparados con los que tenemos ahora. Para cualquiera que cuestione el papel de los humanos en el cambio climático, aquí tiene una de las mejores pruebas de que llevamos décadas comprendiendo lo que realmente está sucediendo y de que podemos hacer proyecciones creíbles».

Desafortunadamente, la única manera de comprobar si una proyección climática resulta acertada es tener paciencia y esperar. Ahora, treinta y cinco años más tarde, el avance de las tecnologías satelitales nos ha regalado maravillas científicas como los satélites SENTINEL, Jason-3 o CryoSat-2 que, mediante altimetría radar, son capaces de medir el nivel del mar con una altísima precisión y confirman que las proyecciones del IPCC han sido muy precisas.

Por supuesto, este estudio confirmando el acierto de las proyecciones no es el único. En las últimas décadas, y contradiciendo frontalmente el relato negacionista, contamos con datos satelitales diarios que, a su vez, se ven plasmados en diferentes estudios científicos publicados que ratifican la subida del nivel del mar proyectada por los informes del Panel. Además, cada cierto tiempo, aparecen estudios que comparan la realidad con las predicciones realizadas, como por ejemplo el publicado en 2019 que llegó a las mismas conclusiones: las tendencias esbozadas por los componentes del IPCC en los años noventa se están cumpliendo, e incluso se están quedando algo cortas.

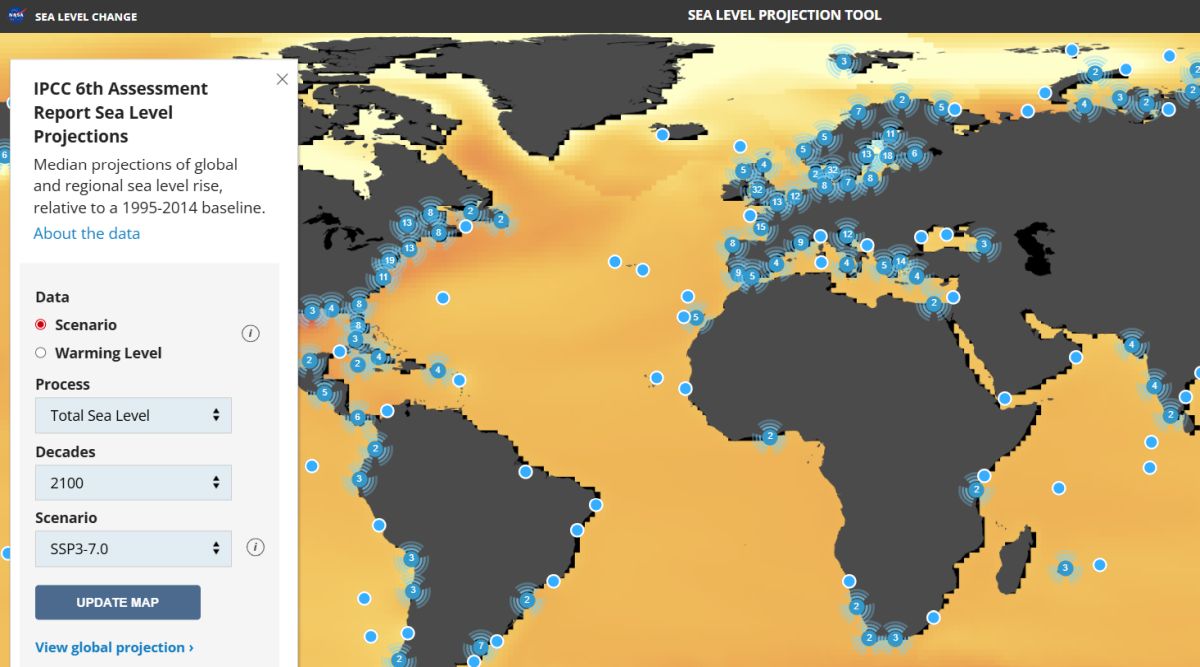

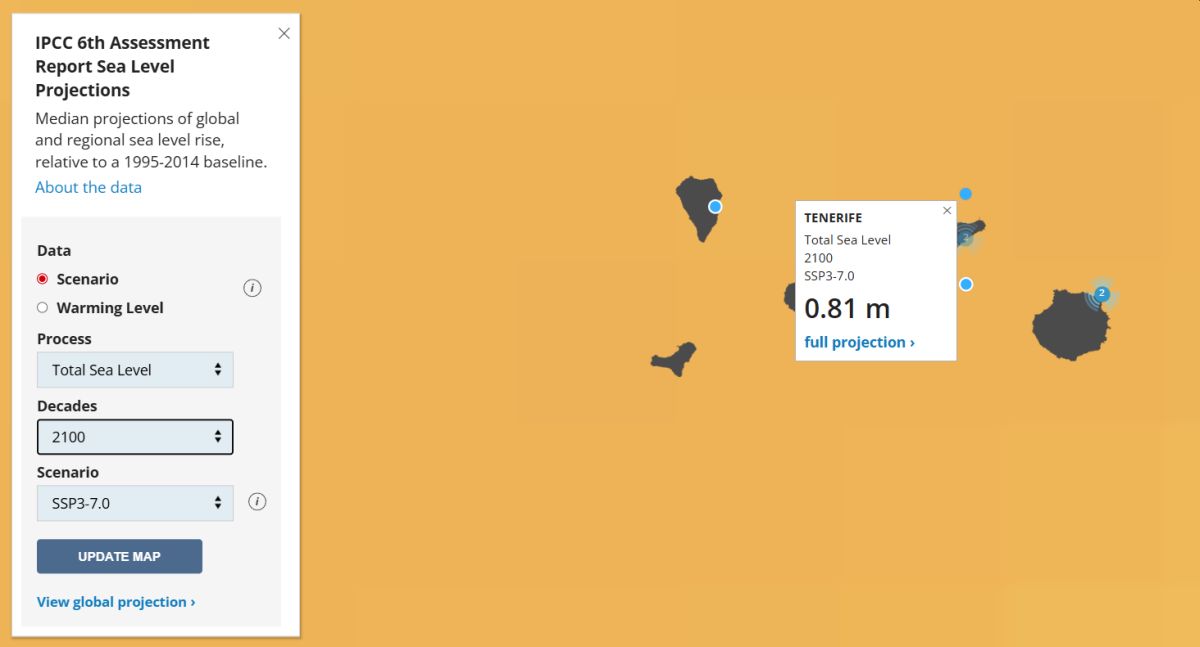

Tanto la NASA como NOAA ofrecen públicamente webs interactivas donde cualquier usuario puede comprobar la subida proyectada del nivel del mar en cada lugar del planeta, según el último y más reciente informe del IPCC.

Pero antes de entrar en la web de NASA para comprobar el aumento del nivel del mar proyectado en tu ciudad es conveniente tratar los diferentes escenarios posibles ya que, de ellos depende ese incremento. Llega el momento de comprender los diferentes «SSP», siglas que significan Shared Socioeconomic Pathways, algo así como Trayectorias socioeconómicas compartidas.

«En los primeros informes del IPCC las valoraciones se hacían mediante escenarios RCP, en los que primaban las emisiones de gases de efecto invernadero. Fue en el quinto informe cuando se cambió la metodología hacia escenarios SSP, ampliando esas emisiones con algo muy importante: cómo evoluciona el mundo, su población, sus medidas de mitigación, aspectos socioeconómicos que inciden directamente en las proyecciones climáticas», explica José Miguel Viñas, físico y meteorólogo.

A grandes rasgos los SSP son escenarios que describen posibles futuros del desarrollo humano y social. Se utilizan como base para evaluar cómo diferentes maneras de desarrollo mundial podrían afectar al cambio climático y a la capacidad de esas sociedades para mitigarlo o para adaptarse a él. Según cada posible escenario (cada SSP) el incremento del nivel del mar puede ser diferente.

Comenzamos con un escenario ideal, el escenario SSP1, un bonito marco donde las previsiones se corresponden con un mundo sostenible, con gobiernos que cooperan globalmente de manera activa y eficaz mitigando el cambio climático, con muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero, con sociedades igualitarias y energías limpias. Pero, incluso en este idílico panorama SSP, la inercia del calentamiento global implicaría una subida del nivel del mar, menor pero subida al fin y al cabo. Los siguientes escenarios van oscureciendo las perspectivas. Un SSP2, se corresponde con un mundo intermedio que lleva a cabo acciones climáticas moderadas. En este caso las proyecciones de aumento del nivel del mar son más pesimistas. El SSP3 sería un mundo dividido en el que los gobiernos apenas realizan acciones para mitigar el cambio climático y con un calentamiento severo. De esta manera, las previsiones van empeorando conforme los escenarios, SSP4, SSP5, se tornan más y más lúgubres. Además, dentro de cada escenario existen numerosos factores y niveles de mitigación que se materializan en diferentes versiones dentro de cada SSP combinando escenarios como SSP1-1.9, SSP2-4.5, SSP5-8.5, etc.

Es posible que la pregunta que el lector se esté haciendo en estos momentos es cuál es el escenario SSP en el que nos movemos en nuestros días. «Si me lo hubieses preguntado hace dos o tres años, y si se hubiesen mantenido los escenarios SSP establecidos en aquel entonces, podríamos estar caminando por un SSP2 o SSP3», contesta Viñas. «Lamentablemente, con los datos actuales, con la evolución y la senda que se está observando en los últimos años nos estamos dirigiendo precipitadamente hacia una evolución que nos llevaría por el SSP4, un escenario que se acerca al peor de los escenarios (SSP5) y que implica, a final de siglo, cambios e impactos de una magnitud para los que sería muy difícil la adaptación». De hecho, la propia web de NASA donde se pueden comprobar las predicciones del nivel del mar se abre por defecto en un escenario de SSP3-7.0… un claro indicativo de que el panorama en el que nos encontramos es poco optimista.

Es importante recalcar que, desde aquel primer informe del IPCC en la década de los noventa, el Panel ha emitido un total de seis informes de evaluación en los que, gracias al avance tecnológico, puede realizar mejores valoraciones y predicciones. Todos ellos apuntan a que, a finales de nuestro siglo XXI, el nivel del mar aumentará (según el SSP en el que nos encontremos) entre 75 centímetros y un metro. Para finalizar «tenemos que ser conscientes de que cada una de esas proyecciones tiene asociada una incertidumbre es decir, siempre hay proyecciones por debajo y por encima de ese valor promedio de la proyección. Cuando hablamos de un metro en el peor escenario, más o menos a finales de siglo, incluso eso se puede ir por encima o quedarse algo por debajo».

Hablar en centímetros nos lleva a pensar que no es mucho, y esta engañosa apariencia se ha convertido en otro de los argumentos esgrimidos por la narrativa negacionista. «Este aumento inexorable se tasa en milímetros al año y por tanto, las proyecciones ya a largo plazo hablan de unos cuantos centímetros en varios años, y eso no se aprecia de manera inmediata. Sin embargo, con el SSP cercano a 4, cuando hablamos de qué puede pasar en 2050 o qué puede pasar en 2100, ya no hablamos de milímetros sino de bastantes centímetros acercándose en algunos escenarios al metro», aclara José Miguel Viñas.

Los efectos empiezan a notarse claramente y su impacto, confirmando las proyecciones climáticas realizadas en estas décadas, ya son visibles «en muchas zonas costeras que se ven afectadas claramente por esa pequeña pero inexorable subida y sobre todo por los impactos que tienen fenómenos extremos en un marco de referencia distinto en el que el nivel del mar ahora está 15 o 20 centímetros más alto que estaba hace unas cuantas décadas».

El calentamiento global, especialmente el calentamiento de los océanos, está fortaleciendo los ciclones tropicales, convirtiéndolos en potentes huracanes… es durante estos fenómenos adversos donde el nivel del mar jugará su papel más significativo. En nuestro caso, «la región Mediterránea es una zona bastante vulnerable porque además estamos observando como la tasa de calentamiento en el Mediterráneo está por encima de la tasa de calentamiento de los océanos global». También preocupan zonas del sureste asiático, con grandes deltas de ríos donde hay una alta tasa de población, ciudades que han crecido muchísimo en los últimos años con millones de habitantes y el efecto de esos temporales con la subida inexorable del nivel del mar se traducirá en episodios más catastróficos».

Especial agradecimiento al físico y meteorólogo José Miguel Viñas.

Referencias científicas y más información:

Stacey Plaisance «Study finds sea-level projections from the 1990s were spot on» Tulane University (2025)

Törnqvist, Torbjörn E., et al. «Evaluating IPCC Projections of Global Sea‐Level Change From the Pre‐Satellite Era». Earth’s Future (2025) DOI:10.1029/2025EF006533.

Hausfather, Zeke, et al. «Evaluating the Performance of Past Climate Model Projections». Geophysical Research Letters, (2019) DOI:10.1029/2019GL085378.

Web de NASA con las predicciones del nivel del mar según SSP: Sea Level NASA

Sobre el autor: Javier «Irreductible» Peláez es escritor y comunicador científico multimedia. Es ganador de tres premios Bitácoras, un premio Prisma a la mejor web de divulgación científica y un Premio Ondas al mejor programa de radio digital.