Llevamos décadas enviando misiones a Marte con el objetivo, entre otras cosas, de responder a la pregunta de si el hoy planeta Rojo en algún momento fue similar a nuestro planeta, al menos de una manera transitoria. Y es que, si miramos su superficie, encontramos la inequívoca prueba de la existencia de antiguos ríos, deltas e incluso grandes lagos, lo que desde luego sugiere que fue un mundo más cálido y menos seco de lo que es hoy día.

Esto nos hace pensar que el agua que antaño permitía un ciclo hidrológico en la superficie de Marte -lo que queda atestiguado por los relieves mencionados anteriormente y las distintas capas de sedimentos que vemos sobre el planeta- se tuvo que ir a algún sitio: pérdida atmosférica, casquetes polares, capas de hielo bajo la superficie…

Un nuevo estudio publicado en Nature Astronomy por Moore et al. (2025) propone un invitado especial para explicar entre otras cosas, la pérdida del agua en la superficie: las arcillas. Quizás para ti, que estás en la Tierra, pienses en las arcillas como ese barro moldeable que podemos usar para la alfarería -mención especial a la película Ghost por popularizar estos minerales- o por esos materiales que muchas veces manchan nuestras zapatillas cuando salimos a caminar por el monte.

Pero para las geólogas y los geólogos las arcillas son mucho más, ya que, dependiendo de su composición y de como y donde aparezcan, nos permiten contar una historia. Por norma general, en la superficie de los planetas como la Tierra o Marte las arcillas se forman como un producto de la meteorización química de las rocas, un proceso en el que las rocas van siendo alteradas progresivamente por efecto del agua y otras sustancias.

Cuando el agua interactúa con los minerales que forman las rocas, estos pueden irse transformando en otros nuevos y, a cambio, liberando al medio otros elementos. Uno de los minerales que se pueden formar a través de estos procesos son, precisamente las arcillas. Y como decíamos antes, nos permiten contar una historia, ya que estas -no todas las arcillas son iguales- nos ayudan a saber en que ambiente se formaron.

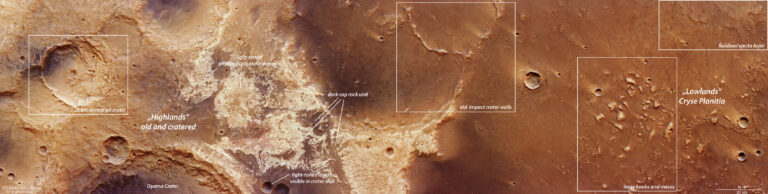

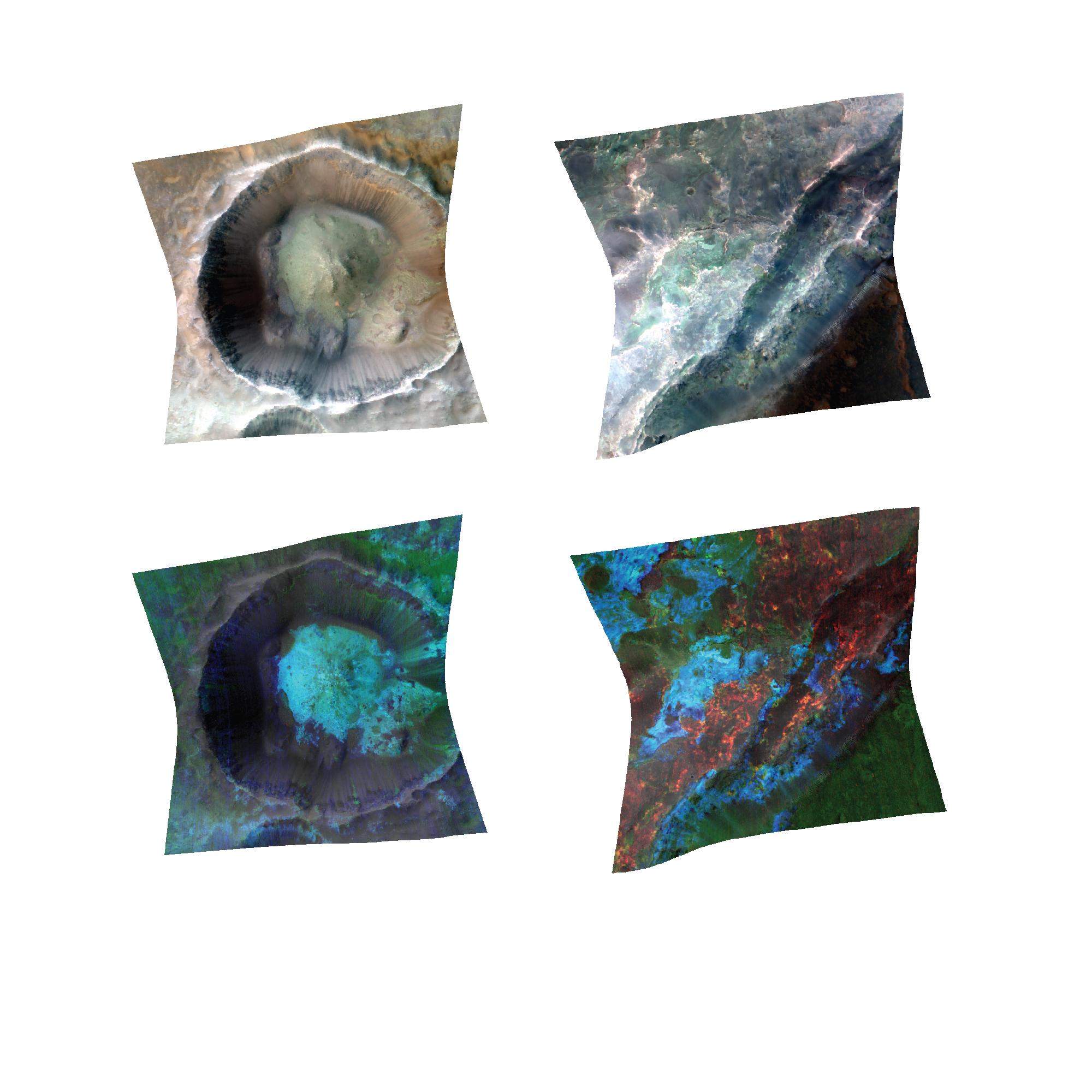

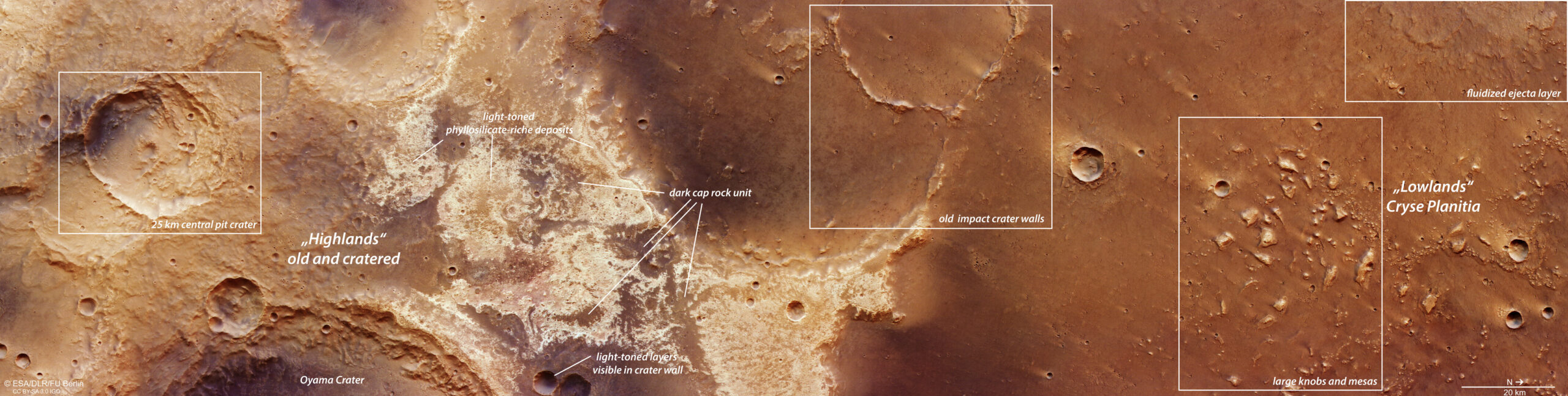

Durante años, las misiones espaciales que han llegado a Marte han detectado desde la órbita grandes depósitos de estos minerales sobre la superficie del planeta, especialmente en zonas muy antiguas, con edades superiores a los 3700 millones de años. Allí aparecen unas secuencias estratificadas de gran espesor conocidas en inglés como clay stratigraphies (CSs, por sus siglas en inglés) y que en castellano podríamos traducir como estratigrafías de arcillas.

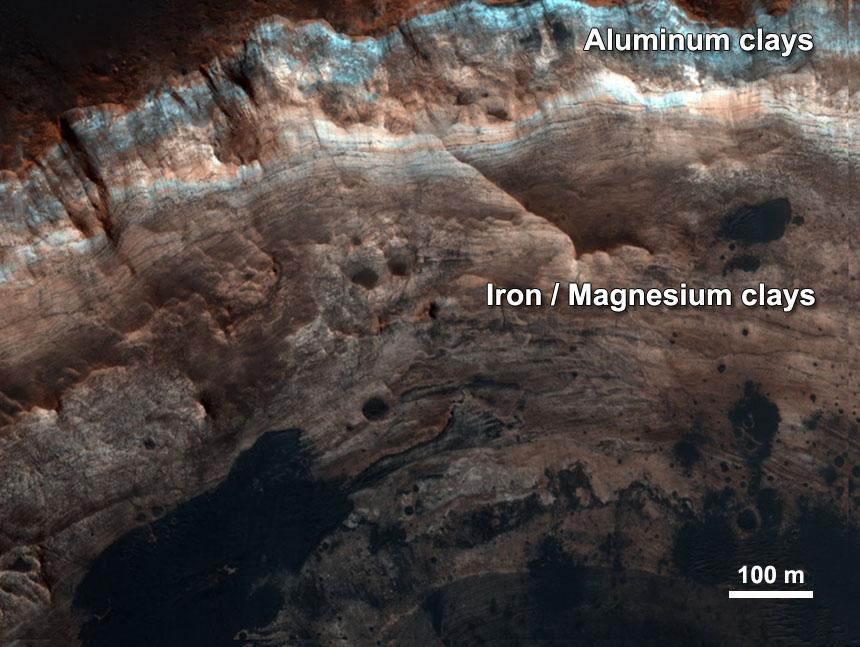

En estas secuencias sedimentarias, en ocasiones, se puede reconocer un patrón bien diferenciado: una capa de arcillas ricas en aluminio (como la caolinita, por ejemplo) que se forma bajo procesos de meteorización muy intensa, situada sobre otra capa de arcillas ricas en hierro y magnesio (como las esmectitas) que necesitan unas condiciones de meteorización menos acentuadas. Esta disposición sugiere a los científicos que se formaron cuando las aguas superficiales fueron percolando a través de la roca durante largos periodos de tiempo, y de forma muy parecida a como los suelos se forman en la Tierra.

Estas potentes capas de arcillas son una de las pistas que apuntan hacia un pasado húmedo de Marte. No solo pretérito, sino también persistente. En nuestro planeta también se forman unos perfiles de meteorización similares en lugares con pendientes suaves y un clima muy húmedo y estable, donde estos procesos superan en ritmo a la erosión física que producen agentes como el viento y el agua.

Pero, ¿por qué se encuentran estos depósitos de arcillas en algunos lugares y no en otros? ¿Cuáles fueron las condiciones que les permitieron formarse? ¿Podría la formación de estas capas haber tenido consecuencias sobre el planeta a gran escala? Estas son algunas de las preguntas que intenta responder el artículo, también muy interesantes para comprender esa interacción entre la atmósfera y la geosfera que nos puede ayudar a definir ciclos geoquímicos capaces de alterar el clima de todo un planeta… y su destino.

En este artículo, los científicos han cartografiado 112 lugares donde aparecen las CSs y han comparado algunos detalles de estas tales como su latitud, elevación, pendiente y proximidad a otras formas del relieve como las redes fluviales y los lagos. Y han descubierto que las CSs no están situadas de una manera aleatoria sobre la superficie, sino que están agrupadas en bandas latitudinales muy concretas, entre los 20 y los 30 grados de latitud norte y sur.

Este detalle es muy importante porque estas bandas que van desde la zona subtropical a la tropical son donde los modelos climáticos de Marte -no los calculados para este momento, sino cuando Marte era un mundo mucho más joven- predicen que habría ocurrido una mayor precipitación, creando unas condiciones perfectas para que el agua meteorizase lentamente las rocas.

Además, estos depósitos de arcillas parecían casi totalmente ausentes de las regiones ecuatoriales, que es donde aparecen las redes fluviales más densas del planeta. Esto podría indicar que había un equilibrio interesante: En la zona ecuatorial, la erosión física que producían los ríos era muy intensa, lavando el material antes que se pudiesen desarrollar potentes capas de arcillas. En los polos, probablemente, el clima era muy frío para que la meteorización también tuviese lugar a un ritmo rápido. Pero en estas bandas latitudinales, el clima era el adecuado: suficientemente húmedo para que se produzca la meteorización química, pero con una erosión benévola que permitía que no solo se formaran, sino que se conservaran estas capas de arcillas.

Este estudio también ha mostrado que los depósitos de arcillas suelen estar a menores alturas y se encuentran a menudo cerca de los límites de antiguos paleolagos y de las grandes cuencas del hemisferio Norte. Aunque una pequeña parte de las arcillas se encuentre hoy directamente bajo los antiguos lechos de los lagos, la inmensa mayoría se encontraban cerca de estos.

Esto sugiere que la presencia de grandes masas de agua probablemente fue la responsable de crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de patrones climáticos locales más húmedos, permitiendo una mayor precipitación y meteorización en las zonas circundantes a estas. Esto nos hace imaginar un mundo donde el agua no solo se encontraba en ríos y lagos, sino que formaba parte activa del sistema climático, alterando los patrones climáticos planetarios.

Y aquí es donde viene el giro dramático de toda esta historia: la conexión entre la formación de las arcillas y la evolución a gran escala del clima de Marte. En nuestro planeta, la meteorización de las rocas silicatadas -en la corteza de la Tierra, aproximadamente el 90% de los minerales son del grupo de los silicatos- es una parte crítica del termostato de la Tierra que funciona así: el dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en el agua de la lluvia, formando un ácido débil. Esta lluvia ácida meteoriza la roca, liberando iones de los minerales como el calcio y el magnesio. Estos últimos llegan a los océanos a través de los ríos, donde se combinan con el dióxido de carbono disuelto para formar carbonatos -como la calcita- y atrapando el carbono en el proceso de formación mineral.

Este sistema crea un magnífico equilibrio en nuestro clima: Si se vuelve muy cálido, la velocidad de meteorización aumenta, recogiendo más dióxido de carbono de la atmósfera y enfriando el clima. Si el clima se vuelve muy frío, la meteorización se frena, permitiendo que los volcanes aumenten la concentración -a través de la emisión de gases- del dióxido de carbono y se vuelva a calentar el planeta. Este mecanismo de retroalimentación ha mantenido el clima relativamente estable a lo largo de millones de años en nuestro planeta.

Pero siempre hay un pero: en la Tierra este ciclo depende de la tectónica de placas. Este constante reciclaje de la corteza terrestre expone continuamente -ya sea por las erupciones volcánicas o por los procesos orogénicos- rocas nuevas que pueden ser meteorizadas, manteniendo este ciclo de retroalimentación funcionando de una manera continua.

Y Marte no tenía tectónica de placas. Es cierto que tenía actividad volcánica que exponía nuevas rocas a las condiciones de la atmósfera de Marte -no hay más que ver los gigantescos volcanes de la región de Tharsis- pero aun así le faltaba algo, lo que tuvo grandes consecuencias: En zonas donde había poca erosión física -como en las latitudes medias- dominaba la meteorización química. A lo largo de millones de años, este proceso crearía capas de arcillas muy potentes.

Pero sin que la tectónica hiciese su trabajo y tuviese la capacidad de levantar y exponer nuevas rocas, al final estas zonas quedarían fuera de la disponibilidad para su interacción con el sistema climático. La superficie habría quedado… blindada por una capa de arcillas, evitando que el agua y el dióxido de carbono reaccionasen con la roca que había debajo. ¿La consecuencia? Un gran desequilibrio en la regulación del clima de Marte.

Pero hay más: La formación de minerales del grupo de las arcillas permite atrapar moléculas de agua en su estructura. Estos depósitos de arcillas habrían actuado como una esponja a escala planetaria, secuestrando de manera permanente grandísimas cantidades de agua en la corteza. Este proceso, prolongado durante millones y millones de años, podría haber sido una de las fuerzas de la evolución del clima de Marte hacia unas condiciones más secas.

Al mismo tiempo, si los científicos están en lo cierto, este proceso podría ayudar a resolver uno de los grandes misterios de Marte… ¿Dónde están los carbonatos “perdidos”? Dado que la atmósfera del planeta era rica en dióxido de carbono y había agua líquida, deberíamos observar grandes depósitos de rocas carbonatadas, como ocurre en la Tierra. Sin embargo, hay muy, pero que muy pocas.

Y es que conforme la atmósfera de Marte se iba cubriendo de arcillas, la meteorización se ralentizó muchísimo. Eso habría reducido mucho el aporte de los iones de calcio y magnesio a las masas de agua y que son necesario para formar los carbonatos y, probablemente, interpretando así los datos, la formación de carbonatos en Marte probablemente habría estado únicamente limitada al principio de la historia del planeta, al menos a gran escala.

Así que las condiciones que hacían de Marte un mundo habitable -al menos en potencia- como son el agua y una atmósfera lo suficientemente densa para soportar un ciclo hidrológico, desencadenaron un proceso desenfrenado de meteorización química en un planeta sin tectónica de placas que acabó siendo su propia perdición. La superficie del planeta fue consumiendo una parte del agua, atrapándola en las arcillas y rompiendo uno de los ciclos de regulación climática.

Por último, este artículo nos abre a una nueva visión sobre la pérdida del agua en Marte y cuales fueron los actores que posibilitaron que esta desapareciese casi por completo de su superficie. Y nos debe recordar que la habitabilidad de un planeta no solo depende de tener los ingredientes correctos, sino que, probablemente, se necesiten otros factores que permitan que la ventana de habitabilidad se extienda temporalmente lo suficiente para que la vida pueda desarrollarse.

Quizás Marte y la Tierra fueron planetas muy similares al principio, pero evolucionamos de una manera totalmente diferente. ¿Y si, después de todo, es la tectónica de placas un ingrediente fundamental que facilite el origen y la evolución de la vida hacia formas más complejas?

Referencias:

Moore, R. D., Goudge, T. A., Klidaras, A., Horgan, B. H. N., Broz, A., Wordsworth, R., & Farrand, W. H. (2025) Deep chemical weathering on ancient Mars landscapes driven by erosional and climatic patterns Nature Astronomy doi: 10.1038/s41550-025-02584-w

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.