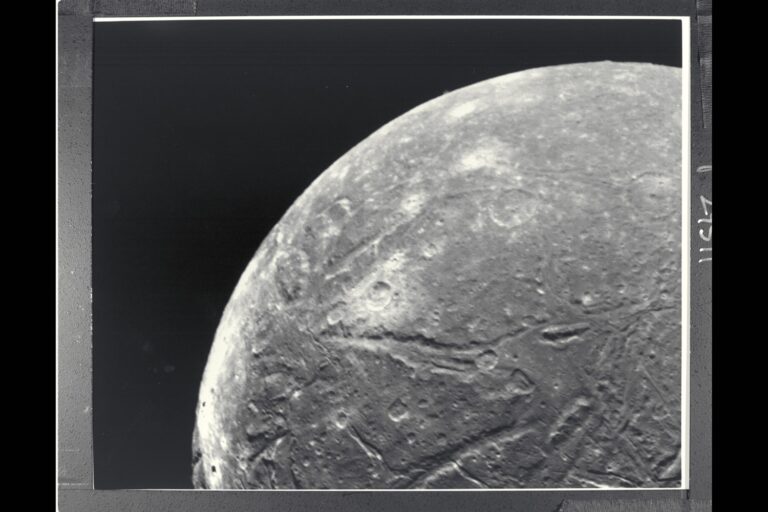

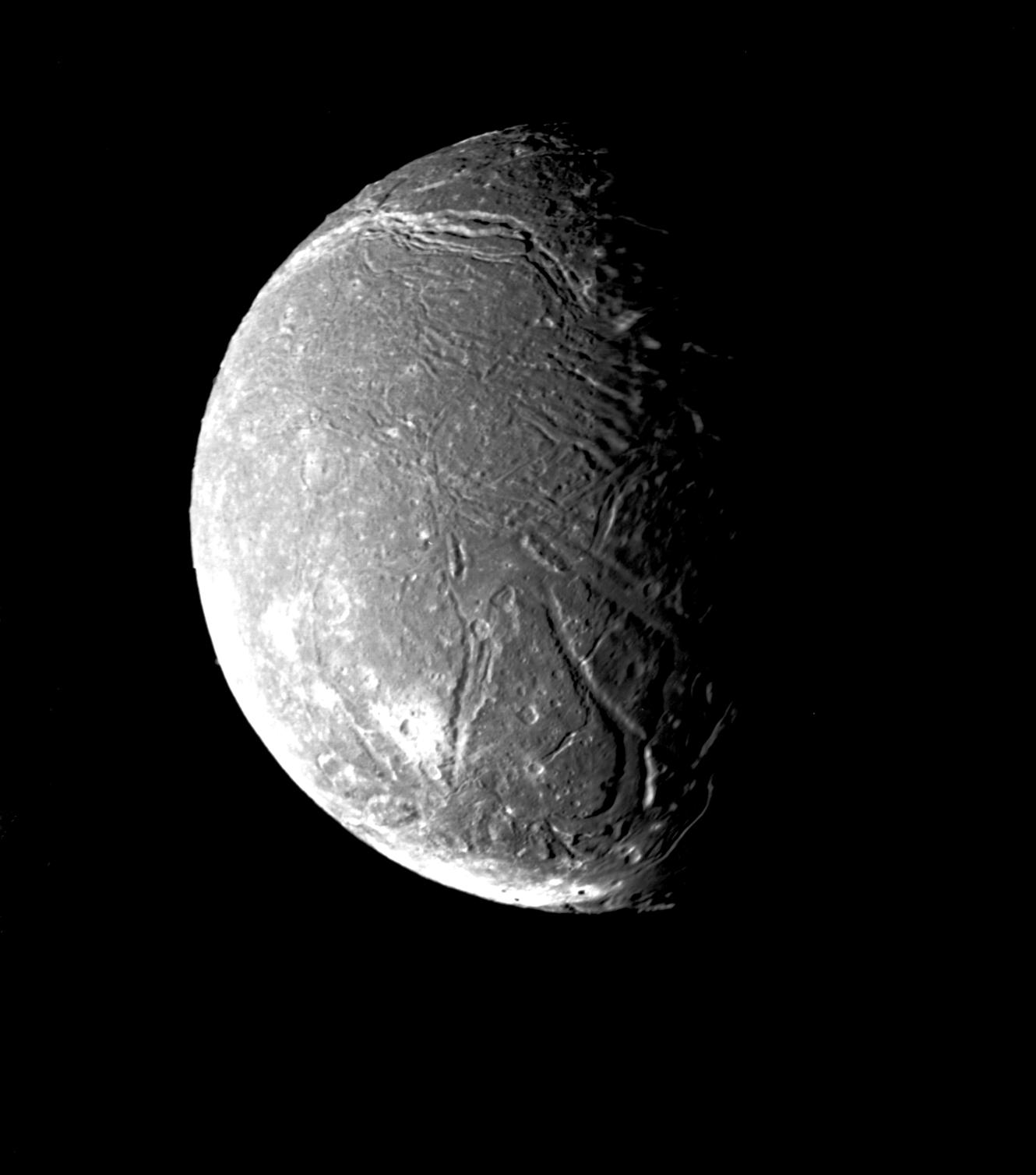

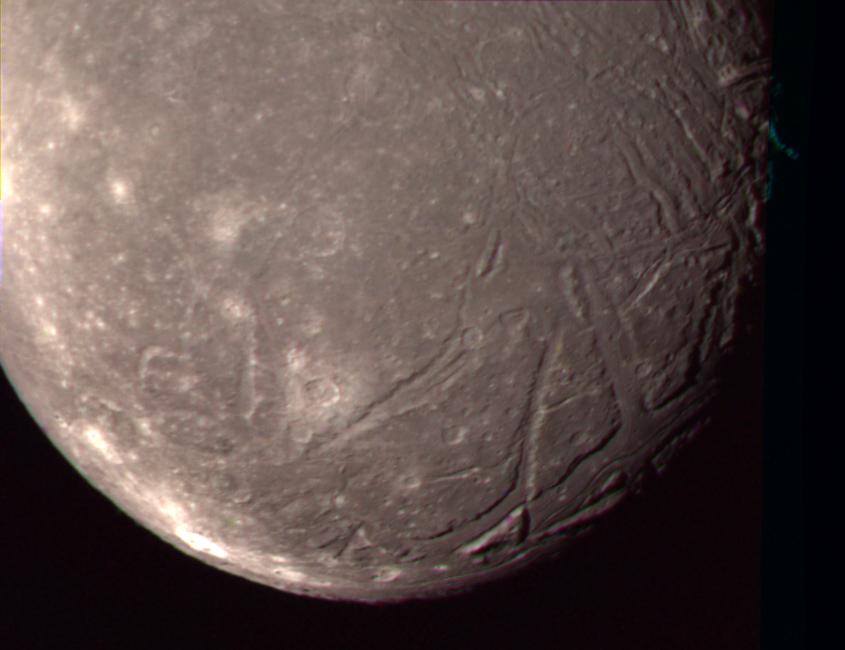

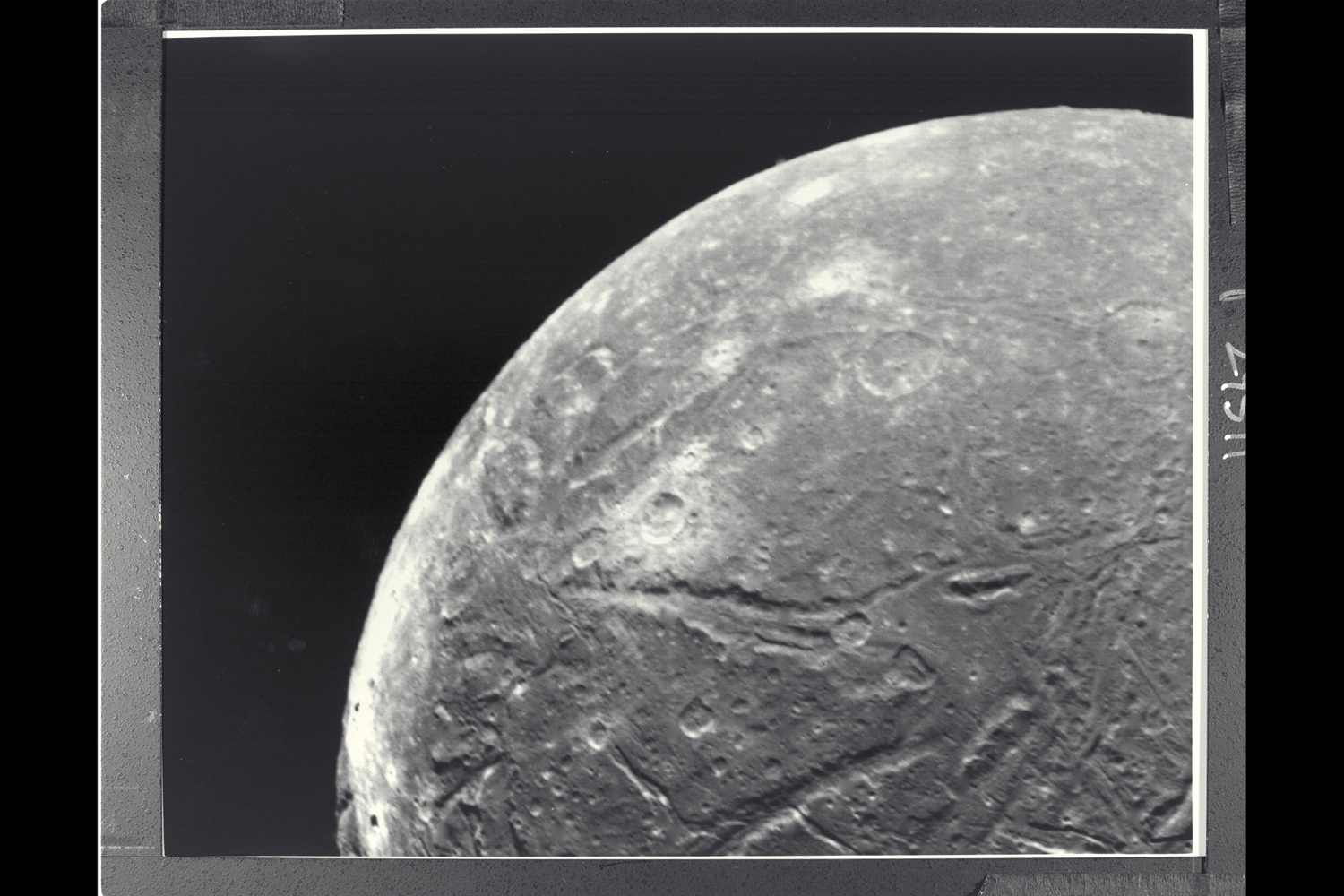

Durante su sobrevuelo por el sistema de Urano, la sonda Voyager 2 tuvo la oportunidad de capturar imágenes “de cerca” de uno de sus mayores satélites, Ariel. He entrecomillado “de cerca” porque la realidad es que pasó a casi 130.000 kilómetros de su superficie y, aun así, a día de hoy, seguimos interpretando y reinterpretando los datos que se tomaron en 1986.

Ariel tiene un diámetro de unos 1162 kilómetros, casi una décima parte del de nuestro planeta y apenas un tercio de la densidad de la Tierra, lo que se interpreta como que podría estar formado por hielo de agua y roca en una proporción similar. Para un cuerpo tan pequeño significa que todo el hielo que contiene podría ser una cantidad equivalente a la mitad de toda el agua que hay en los océanos de nuestro planeta.

No es la primera vez que vamos a hablar de la posible existencia de un océano bajo la superficie de Ariel… ya lo hicimos en “El océano de Ariel” hace ya algo más de un año, en el que reseñábamos un estudio con el que, a través de los datos de la composición de su superficie, podríamos imaginar la existencia de procesos activos -o inactivos desde no hace mucho- que comunicasen un océano interior con el exterior del satélite.

Pero hoy vamos a hablar de otra serie de evidencias que también apuntarían a la existencia de un océano subterráneo de al menos 170 kilómetros de profundidad y que podría haber existido en un periodo geológicamente reciente, algo que de nuevo pone de manifiesto que hay más cuerpos de nuestro sistema solar exterior capaces de sostener durante algún tiempo océanos de agua líquida bajo una corteza de hielo.

Las imágenes de la Voyager 2 muestran un mundo con muchos contrastes: zonas antiguas, llenas de cráteres acumulados durante miles de millones de años, pero al mismo tiempo atravesadas por redes de valles de cientos de kilómetros de longitud. Y en el fondo de estos, en ocasiones aparecen llanuras con una topografía muy suave y con muy pocos cráteres, lo que atestigua que su formación es mucho más reciente.

Estudios anteriores interpretaron estas llanuras como evidencias de procesos criovolcánicos, esos volcanes que existen en el Sistema Solar exterior y que en vez de roca fundida emitirían una mezcla viscosa de hielo de agua, amoniaco y otros compuestos. Como una lava, pero en frío.

Precisamente, la presencia de compuestos con amoniaco, detectada por distintos telescopios, parecen confirmar este hecho. El amoniaco sirve como una especie de anticongelante, disminuyendo el punto de congelación del agua y permitiendo una mayor duración a un océano subterráneo al hacer que sea más difícil que se congele, del mismo modo que echamos sal a las carreteras en los días más fríos del invierno.

Otro aspecto interesante es que el amoniaco sería un compuesto rápidamente destruido la radiación a la que está sometida Ariel, por lo que este debería haber llegado a la superficie en tiempos muy recientes si no, probablemente, las cantidades que se observarían serían mucho menores.

Estas pistas -los sistemas de valles, las llanuras jóvenes y la química de la superficie- apuntan a un responsable: el calor. Pero no un calor que proviene del Sol, sino uno que procedería del interior del propio Ariel gracias a un fenómeno que denominamos calentamiento de mareas.

Este proceso es el responsable de que por ejemplo veamos actividad en satélites de Júpiter como Ío o de Saturno, como Encélado. Imaginemos el siguiente caso: si una luna tiene una órbita que es perfectamente circular, la atracción gravitatoria que sufre por parte del planeta al que orbita es prácticamente constante a lo largo de su órbita y no supone un mayor efecto. Pero si la órbita es ligeramente elíptica, todo cambia.

A medida que esta se acerca al planeta -si la órbita es elíptica, hay momentos donde está más cerca del planeta que en otros-, la forma de la luna cambia, “estirándose” porque el efecto de la gravedad es mayor y, a medida que se aleja, vuelve a su forma original. Esta flexión constante -casi como si estuviésemos tocando un acordeón- genera una serie de fricciones entre las partículas que forman el interior de la luna y, como consecuencia, gran cantidad de calor.

Hoy día, la órbita de Ariel está muy cerca de ser un círculo perfecto, por lo que sufre muy poco calentamiento por mareas. Sin embargo, los modelos que manejan los científicos hacen sospechar que no siempre fue así y que en el pasado las órbitas de Ariel y otros satélites de Urano le permitieron generar energía suficiente para derretir el hielo del interior del satélite y mantener un océano de agua líquida.

¿Podría explicar la existencia de un océano los patrones de fracturas que vemos en las imágenes en la superficie? Para responder a esta pregunta, los científicos hicieron un trabajo en tres pasos: en primer lugar, hicieron un mapa geológico de Ariel a partir de las imágenes de la Voyager 2, incluyendo todos los sistemas de fracturas, con sus orientaciones correspondientes. Aquí se dieron cuenta que la geología del satélite no era un puzle sin montar, sino que estaba organizado en distintas regiones.

En segundo lugar, crearon un Ariel “virtual” en el que simularon el satélite con cuatro capas: un núcleo rocoso, un océano de agua líquida y encima dos capas de hielo, una más “caliente” y viscoso y otra más superficial donde el hielo estaría más frío y frágil. Realizaron cientos de simulaciones sobre este gemelo de Ariel, ajustando todos los parámetros: la profundidad del océano, la viscosidad del hielo, la forma de la órbita…

Y por último compararon las predicciones del modelo con los sistemas de fracturas que se ven en las imágenes. Cuando introducían en el modelo una órbita más excéntrica que la de hoy, eran capaces de reproducir los lugares donde se producían estas y, además, la fuerza resultante era suficiente como para agrietar el hielo de la superficie.

El modelo que mejor se ajusta predice una corteza de hielo muy fina -de aproximadamente unos 30 kilómetros de espesor- y una viscosidad muy alta. Para un cuerpo del tamaño de Ariel esto significa que la corteza estaría flotando sobre el océano de agua líquida. Y si restamos el diámetro del núcleo rocoso y el espesor de la capa de hielo, nos queda que el océano tendría aproximadamente 170 kilómetros de profundidad o incluso más.

Las implicaciones de este estudio, como es habitual, van mucho más allá de la geología. La receta de la vida tal y como la conocemos requiere de agua, una fuente de energía y una serie de compuestos químicos. Con este estudio tenemos cubiertos los dos primeros ingredientes, pero las observaciones desde los telescopios terrestres también apuntan a la existencia del tercer ingrediente. Esto haría de Ariel un mundo potencialmente habitable, bien ahora o bien en un pasado reciente.

Desgraciadamente, parece que todavía nos queda mucho para poder volver a visitar el sistema de Urano pero, mientras tanto, podremos seguir reinterpretando los datos que nos legó la Voyager 2 hace casi cuarenta años.

Referencias:

Strom, C., Nordheim, T. A., Patthoff, D. A., & Fieber-Beyer, S. K. (2026). Constraining ocean and ice shell thickness on Ariel from surface geologic structures and stress mapping. Icarus, 444, 116822. doi:10.1016/j.icarus.2025.116822

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.