Este texto de José Manuel Sánchez Ron apareció originalmente en el número 2 de la revista CIC Network (2007) y lo reproducimos en su integridad por su interés.

En uno de mis libros denominé al siglo XX el “Siglo de la Ciencia”, por la cantidad de descubrimientos y desarrollos científicos que se produjeron en él y por la importancia que éstos tuvieron en la sociedad, en la política y en la economía. No es posible, sostenía, comprender la historia general de esa centuria que hace poco nos abandonó, dejando al margen a su ciencia. Instalados ya en el siglo XXI, y siendo testigos de un caudal constante de avances que tienen como protagonistas a las ciencias biomédicas, podríamos pensar que el presente siglo será considerado, cuando llegue la hora de ponerle etiquetas, como otro “Siglo de la Ciencia”, aunque, en este caso, el de las Ciencias Biomédicas. Ahora bien, ¿será realmente así?

Hasta hace poco pensaba que sí. De hecho, no hace falta ser un científico para llegar a semejante conclusión: prácticamente todos los días los medios de comunicación nos informan de nuevos descubrimientos que tienen que ver con la vida. Son, además, descubrimientos que no nos pueden dejar indiferentes, ya que afectan, o pueden afectar, a dominios que nos son especialmente queridos, como la lucha contra enfermedades y discapacidades, o los mecanismos de reproducción. Sin embargo va creciendo en mí, cada vez con mayor intensidad, la opinión de que acaso esta centuria nuestra termine siendo recordada como el “Siglo del Medio Ambiente”. Y es que cada vez son más numerosas y más frecuentes las evidencias de que nuestras conductas están modificando la naturaleza y el clima de una forma que afecta profundamente a nuestras vidas.

Los indicios de que el clima está cambiando son cada vez más numerosos. No es imposible creer que los que ahora observamos sean fenómenos pasajeros, pero es cada vez más difícil continuar pensando en términos semejantes. El clima está cambiando. Estamos modificando —por no emplear la expresión más adecuada “destruir”— la naturaleza, el medio ambiente, el producto larga y lentamente edificado de la historia de nuestro planeta. Y no podemos cerrar los ojos ante este hecho.

Japón, un país no siempre ejemplar a la hora de respetar los recursos naturales del planeta —recordemos su comportamiento con respecto a la pesca de ballenas—, decidió limitar el uso del aire acondicionado en los edificios oficiales, lo que ha conducido, inevitablemente, a una relajación en las normas de la forma de vestir.

¿Aumentará, disminuirá o se mantendrá la temperatura de la atmósfera terrestre?, ¿cuáles serían las consecuencias en los dos primeros casos?, ¿se mantendrá, por ejemplo, la corriente del Golfo —sin ella el clima mundial sería muy diferente—?, ¿sobrevivirán las pluviselvas del Amazonas?, ¿serán cada vez más frecuentes los huracanes como el reciente Katrina? Son, éstas, preguntas fundamentales en las que nos va, por decirlo de alguna forma, la vida o, al menos, el futuro. Nos encontramos frente a la punta de un inmenso iceberg que nos mantendrá ocupados y al que tendremos que dedicar recursos de todo tipo, cada vez mayores.

Los problemas científicos implicados en estas cuestiones son muy variados. Así, los mecanismos que intervienen en los fenómenos meteorológicos son diversos y complejos; eso hace que nos planteemos todo tipo de posibilidades y preguntas, muchas de ellas todavía sin respuesta. Es difícil cuantificar, por ejemplo, el movimiento de las corrientes profundas o la emisión directa o indirecta de calor de la superficie del mar. Ni siquiera sabemos cuál es la capacidad de los mares para absorber dióxido de carbono. Tampoco entendemos bien cuál es el orden de magnitud de la energía que intercambian, a largo plazo, las aguas superficiales del planeta con las aguas profundas, con el aire o con la tierra.

Y no es sólo lo que ignoramos. Sabemos que los procesos meteorológicos son un arma de doble filo. Las nubes, por ejemplo, son elementos que frenan el efecto invernadero, actuando durante el día como pantallas que impiden la llegada de la radiación del Sol a la Tierra, pero, por otro lado, acumulan calor en las noches, y la Tierra se enfría menos por estar el cielo cubierto.

Afortunadamente, últimamente se está hablando mucho, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, de los problemas asociados al clima y medio ambiente, aunque algunos —cada vez menos, es cierto— insisten en lo que todavía desconocemos sobre los procesos que rigen el clima y en que, de todas formas, aún tenemos tiempo. No sé si es cierto que aún tenemos tiempo. Al Gore, convertido en uno de los grandes misionarios de la defensa del medio ambiente, cree que no tenemos más de unos diez años para tomar las medidas que eviten el cambio climático; pero otros piensan que ya hemos cruzado la frontera, el punto de no retorno, y que lo único que podemos hacer es minimizar las consecuencias y prepararnos —y preparar a nuestros hijos— para lo que habrá de venir. Pero aunque todavía tengamos tiempo, aunque existan incógnitas científicas, con los datos de que ya disponemos sería criminal no tomar medidas. Absolutamente criminal para el futuro.

La difusión, a finales de 2006, del denominado Informe Stern sobre la economía del cambio climático, y la celebración de una Conferencia del Clima en Nairobi, intensificaron la discusión del problema en los medios de comunicación. En cuanto al Informe Stern, presentado por el entonces primer ministro británico Tony Blair, merecen ser comentados al menos dos aspectos. El primero tiene que ver con el hecho, bien sabido, de que el señor Blair se encontraba al final de su mandato. ¿Acaso no tenía conciencia del problema antes, y tuvo que esperar a un informe cuyo contenido a pocos podía sorprender? Lo que necesitamos no son políticos alejados del poder que se convierten en voceros de los peligros medioambientales y climáticos que nos aguardan, sino políticos en activo que se comprometan, que actúen e implementen las necesarias —y necesariamente duras— medidas, con los consabidos riesgos políticos que esto entraña. Todos, es cierto, somos responsables del deterioro que está sufriendo el planeta, pero nadie es más culpable que aquellos que disponen o pueden disponer de toda la información, y que, además, tienen el suficiente poder como para tomar medidas.

El otro aspecto del Informe Stern que quiero comentar es su carácter económico. Es, parece, característico de nuestra civilización verlo casi todo a través de su valor económico. Todo, la humanidad incluida, tiene precio. Y, así, en este informe nos encontramos con pasajes del tipo: “Debemos considerar el hecho de mitigar los efectos —tomar acciones duras para reducir las emisiones— como una inversión, un coste en el que incurrimos ahora y en las próximas pocas décadas para evitar el riesgo de tener muy severas consecuencias en el futuro. Si hacemos estas inversiones con sabiduría, los costes serán manejables, y existirá un amplio rango de oportunidades para el crecimiento y el desarrollo a lo largo del camino”. “La evidencia”, se nos dice, “es que ignorar el cambio climático dañaría el crecimiento económico” (se estima que la economía mundial caerá un 20% si no se frena el calentamiento del planeta). Es cierto, evidentemente, pero un poco triste, ¿no? Reducir el dolor, la angustia, el desamparo tiene en este caso un valor económico, pero, ¿y si no lo tuviera? ¿Y si en algún momento llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, el valor económico de los países subdesarrollados no compensa los gastos que deberíamos hacer para evitar su cuota en el deterioro del medio ambiente? (recordemos la frase de Indira Gandhi: “La peor contaminación es el hambre”, esto es, la pobreza).

De hecho, más recientemente, esta “línea económica” ha ido adquiriendo un nuevo carácter. En un informe publicado en el número del 16 de abril de 2007 de la revista Newsweek se analizaba la “cuestión” (ya no claramente el “problema”) del calentamiento global desde el punto de vista de las consecuencias económicas. Una de las conclusiones a las que se llegaba era que los países que se beneficiarán más del cambio climático serán, por este orden, Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza y Canadá, mientras que los más perjudicados serán Sierra Leona, Bangladesh, Somalia, Mozambique y Etiopía; es decir, los ricos se harán más ricos y los pobres más pobres. Puede que no sea posible mantener las estaciones de esquí de los Alpes, pero en su lugar se podrán construir spas con vistas maravillosas. Y la Costa del Sol se verá sustituida por la Costa del Norte escandinava.

Con respecto a la Cumbre del Clima de Nairobi, el resultado tampoco es demasiado alentador, aunque vaya en la dirección correcta. Los países desarrollados han pactado que en el futuro reducirán un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Empezarán a discutir el calendario dentro de dos años y se espera comenzar a actuar hacia 2012, con el 2050 como horizonte para lograr esa anunciada reducción a la mitad de las emisiones. Política y económicamente puede ser una agenda razonable, pero no, desde luego, desde el punto de vista de la salud del planeta —y, en consecuencia, desde una perspectiva social—, estando como parece que estamos en el filo de la navaja, al borde del punto de no retorno, si es que no lo hemos sobrepasado ya.

Gases de efecto invernadero

Acabo de mencionar los gases de efecto invernadero. Es necesario detenerse en ellos pues son fundamentales para comprender el cambio climático.

El principal gas de esta clase es el dióxido de carbono (CO2). No es el único —otros son el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y el más importante de todos, el vapor de agua—, pero sí el responsable de la intensificación (en un 53%) del efecto invernadero.

Lo que tienen en común los gases que producen el efecto invernadero es que, si bien permiten que la luz que proviene del Sol atraviese la atmósfera, no dejan salir una parte de la radiación infrarroja que rebotada en la Tierra, con lo que se produce un aumento de la temperatura del aire.

En principio, los gases de efecto invernadero no son necesariamente malos. De hecho, una cierta presencia de ellos es necesaria para la existencia de la vida, o al menos de nuestra vida: sin ellos, la temperatura media de la superficie de la Tierra rondaría los 18° grados centígrados bajo cero. Con ellos, esa temperatura es, o debería ser en condiciones naturales, de 15° C sobre cero. El problema es que, debido a nuestras actividades, la presencia de estos gases, en especial la del dióxido de carbono —responsable de en torno al 80% del total de la emisiones de gases de efecto invernadero—, ha aumentado de manera extraordinaria. Cuando quemamos combustibles fósiles —petróleo, gas natural y carbón— en nuestras casas, automóviles, fábricas y plantas eléctricas, o cuando producimos cemento, liberamos CO2 a la atmósfera.

Me detendré un instante en el caso de los transportes, un sector que constituye la fuente de emisiones de dióxido de carbono que crece más rápidamente, tanto en el mundo rico como en los países en vías de desarrollo. El transporte por carretera —los automóviles que utilizan derivados del petróleo— es el mayor responsable de las emisiones totales del sector —emite más del 75%—, mientras que el transporte aéreo participa con un 15%, aunque crece rápidamente (entre un 2% y un 3% anual).

Es imposible mantener esta tendencia durante mucho tiempo. Olvidándonos por un instante de su contribución al calentamiento global, los gases que se emiten contribuyen a aumentar la contaminación atmosférica —por ejemplo, la suspensión de partículas de plomo en la atmósfera— lo que, a nivel biológico, redunda en una mayor proliferación de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como de las alergias. Urge, en consecuencia, tomar medidas. Y como, por el momento, no es posible pensar en abandonar los automóviles particulares, que, por otra parte, tanto nos han dado y continúan dando, es preciso poner en marcha otros mecanismos. Uno de ellos es desarrollar e introducir otro tipo de motores —eléctricos, por ejemplo—, tarea en la que ya se ha avanzado, pero de una forma caótica y sin ser impulsada por los gobiernos —y éstos, no conviene olvidarlo, somos todos— que se benefician mucho de los impuestos que se incluyen en el precio de los combustibles. Ya existen, no obstante, coches pequeños que gastan menos de 4 litros de combustible cada 100 kilómetros, y coches híbridos que consumen y contaminan menos. Y si esos 4 litros fuesen de un biocombustible —combustibles orgánicos procedentes, por ejemplo, de cultivos intensivos de colza, girasol o de otras plantas, al igual que del alcohol obtenido de la caña de azúcar o de la remolacha—, mucho mejor, ya que en su combustión se produce menos dióxido de carbono, entre otras razones porque estas plantas ya lo han absorbido en su crecimiento. Aunque, claro, ya sabemos de las perniciosas consecuencias sociales que está teniendo la utilización de cosechas para la producción de biodiesel.

La transformación a otro tipo de automóviles tardará, sin duda. Pero no hay motivo para que se mantenga, por ejemplo, la reciente tendencia absurda a poseer esos coches todo-terreno, los cuatro por cuatro, que, sin embargo, en su inmensa mayoría únicamente se utilizan para transitar por las ciudades o por carreteras bien acondicionadas (si no por autopistas). Ocupan más espacio, son más peligrosos —si no para sus ocupantes, sí para los otros— y, lo más importante, consumen más. Un coche de gasolina de más de 2.000 cm3 tiene un gasto energético —índice que se mide a partir del gasto de energía primaria por kilómetro recorrido y viajero— de entre 4 y 5,4, frente a 1-1,8 de un coche diesel de 1.400 cm3, o 2-2,8 de uno de gasolina de esa misma cilindrada; un avión Boeing 747, por cierto, tiene un gasto energético de 2,9. Los impuestos o la prohibición son el mecanismo más fácil para evitar estos absurdos, aunque, qué duda cabe, atractivos armatostes.

Continuando con los gases de efecto invernadero, y aunque sea menos importante, no debemos minimizar la importancia del metano, que, de hecho, es un gas invernadero 24 veces más potente que el dióxido de carbono, aunque, afortunadamente, menos abundante. El 60% del metano que hay en la atmósfera procede de los vertederos, cría de ganado, tratamiento de aguas residuales y quema de combustibles fósiles. En la cría de ganado a gran escala, los desechos líquidos se almacenan en gigantescos tanques que emiten metano. En cuanto al óxido nitroso no natural presente en la atmósfera, procede de los fertilizantes, combustibles fósiles, quema de bosques y residuos de cosechas.

Son muchas las cuestiones que surgen ante evidencias y problemas como éstos. Una de ellas es si no sería posible hacer algo para que disminuya la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. En este sentido, hay que comenzar recordando que no hay mejor consumidor de dióxido de carbono que las plantas, que lo “recogen” a través de la fotosíntesis.

La fotosíntesis, no está de más recordarlo, es la base de la vida actual en la Tierra. Consiste en una serie de procesos mediante los cuales las algas, plantas y algunas bacterias utilizan la energía de la luz para transformar la materia inorgánica de su medio externo en materia orgánica que utilizan para su crecimiento y desarrollo. Los organismos capaces de llevar a cabo este proceso se denominan autótrofos. Salvo en algunas bacterias fotoautótrofas, el proceso de fotosíntesis produce la liberación de oxígeno molecular —proveniente de moléculas de H2O— hacia la atmósfera. Uno de los pasos de la fotosíntesis, el que a mí me interesa aquí, es aquel en el que se asimila el CO2 y atmosférico para producir hidratos de carbono e, indirectamente, el resto de las moléculas orgánicas que componen los seres vivos (aminoácidos, lípidos, nucleótidos, etc).

En consecuencia, cuanto más vegetación exista más dióxido de carbono se consumirá. Y, sin embargo, resulta que una de las actividades a las que los humanos nos hemos dedicado con más intensidad desde hace siglos es la destrucción de bosques y selvas. Está, por ejemplo, la deforestación de la Amazonía. Todos hemos visto imágenes aterradoras de vastas extensiones que antes eran frondosas selvas y que ahora son eriales despojados de cualquier tipo de vegetación, tras la tala indiscriminada, salvaje, de sus árboles. Hace poco se descubrió que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente ha estado implicado, durante años, en la destrucción ilegal de importantes áreas de la selva amazónica, concediendo licencias para talar árboles a madereros —se estima que han conseguido extraer de Mato Grosso unos dos millones de metros cúbicos de madera—.

Semejante destrucción tiene, además, otras consecuencias: se produce una mayor evaporación de agua en la atmósfera que recubre los bosques que sobre praderas o superficies desprovistas de vegetación, con la consecuencia de que el aire que rodea a éstas últimas contiene menos vapor de agua que el de bosques y selvas, por lo tanto, llueve menos. Asimismo, un bosque refleja entre 12% y 15% de la luz solar que cae sobre él, mientras que una pradera refleja 20% y un desierto 40%. Ahora bien, la mayor energía solar que absorbe una zona con abundante vegetación tiende a estimular, en la atmósfera, corrientes de convección y otras actividades dinámicas que conducen a la producción de lluvia. Así que cuando desaparecen los bosques, se reduce la lluvia. Eso ha llevado a cada vez más investigadores a pensar que regiones como la Amazonía se verán convertidas en regiones semiáridas a finales del siglo XXI.

Ahora bien, como he indicado, también las algas marinas utilizan dióxido de carbono, pero resulta que a medida que los océanos se calientan, crece el área cubierta por aguas pobres en nutrientes, y los océanos se convierten en un lugar inhóspito para las algas. Eso reduce el ritmo de reducción de dióxido de carbono de la atmósfera.

En cuanto al metano, diré que, en principio, no es tan peligroso como el dióxido de carbono porque su producción no ha aumentado tanto, pero existen riesgos de que aumente. Por ejemplo, hay grandes depósitos de metano en los cristales de hielo dentro de nichos moleculares denominados clatratos. Son estables sólo con el frío o a altas presiones. Al calentarse la Tierra hay un riesgo mayor de que estos clatratos se fundan y liberen grandes cantidades de metano.

Como es bien sabido, hace años se firmó el Protocolo de Kioto para intentar frenar la emisión de gases de efecto invernadero, pero no está resultando demasiado eficaz. Estados Unidos —responsable del 27% de las emisiones de dióxido de carbono— no lo ha firmado y España, que lo firmó, no lo cumple.

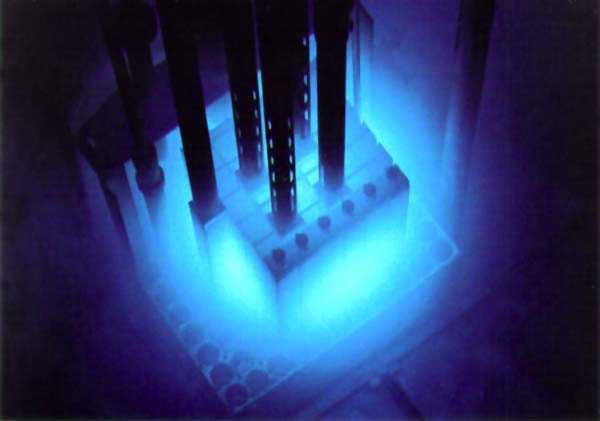

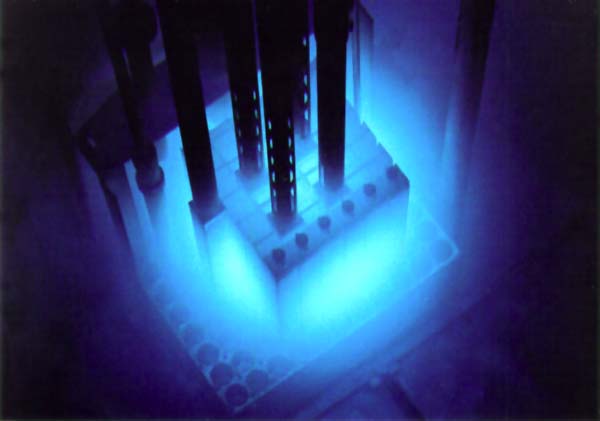

La energía nuclear como solución al problema

Cuando se habla de efecto invernadero, de emisión de dióxido de carbono, es inevitable considerar la cuestión de la energía nuclear —aunque muchos no quieran hacerlo—, es decir, la producción de energía en centrales nucleares de fisión (la de fusión es, por el momento, una esperanza en el horizonte). Y es necesario considerarlo, por la sencilla razón de que esta fuente energética no implica la emisión del temible dióxido de carbono.

La evidencia de este hecho ha hecho que algunos distinguidos defensores del medio ambiente hayan cambiado de opinión respecto a la energía nuclear. En 1989, ante una audiencia de 1.500 estudiantes del Instituto de Tecnología de Virginia, Paul Ehrlich —uno de los más firmes y constantes enemigos de la energía nuclear durante décadas— anunció que, en vista del efecto invernadero, estaba dispuesto a apoyar la energía nuclear si ésta se basaba en nuevas tecnologías intrínsecamente seguras. A veces la fe es producto de la necesidad. Así mismo, más recientemente, James Lovelock —el imponente científico más conocido como el padre de la teoría de Gaia— ha escrito en su último libro (The Revenge of Gaia) publicado en español bajo el título de La venganza de la Tierra:

“Yo soy un verde, y me cuento entre sus filas, pero ante todo soy un científico; por eso es por lo que ruego a mis amigos ecologistas que reconsideren su ingenua fe en el desarrollo sostenible y las energías renovables y que abandonen la creencia de que con ellas y con políticas de ahorro de energía basta para solucionar el problema al que nos enfrentamos. Más importante todavía es que abandonen su obstinado rechazo de la energía nuclear. Incluso si tuvieran razón sus peligros —y no la tienen—, usarla como fuente de energía segura y fiable representaría una amenaza insignificante comparada con las incomparables y letales olas de calor y la subida del nivel del mar que amenaza a todas las ciudades costeras del mundo. El concepto de energías renovables suena bien, pero hasta ahora son poco eficaces y muy caras. Tienen futuro, pero no tenemos tiempo para experimentar con ellas: la civilización se enfrenta a un peligro inminente y tiene que recurrir a la energía nuclear o resignarse a sufrir el castigo que pronto le infligirá un planeta indignado. La política de ahorro de energía de los verdes es correcta, aunque sospecho que, igual que perder peso, es algo que resulta más fácil de decir que de hacer…

No estoy diciendo que la energía de fisión nuclear sea lo ideal a largo plazo para nuestro planeta enfermo, o que vaya a solucionar todos nuestros problemas, pero hoy por hoy es la única medicina eficaz de que disponemos”.

Nuestra percepción de los peligros de la energía nuclear ha cambiado con el tiempo. Una magnífica manifestación de ello es el número de enero y febrero de 2007 de la histórica revista Bulletin of the Atomic Scientists. Una característica de esta publicación —fundada 1947 por un grupo de físicos atómicos— es un reloj que aparece en su cabecera, que marca el tiempo —los minutos— que según sus responsables nos separan de un cataclismo nuclear —la medianoche—. Al principio, el tiempo estimado que quedaba hasta las doce de la noche eran 7 minutos. Desde entonces, el minutero ha cambiado de posición diecisiete veces: marcó un mínimo de 2 minutos en 1953 —cuando Estados Unidos y la Unión Soviética realizaron sus primeras pruebas con bombas de hidrógeno con un intervalo de nueve meses—, y un máximo de 17 minutos en 1997 —cuando esas mismas naciones firmaron el Tratado Estratégico de Reducción de Armamento Nuclear—. En el número de enero y febrero de este año, el reloj —que marcaba 7 minutos desde 2002, cuando Estados Unidos rechazó una serie de tratados de control de armamento nuclear y anunció que abandonaba el Tratado de Misiles Antibalísticos— se adelantó 2 minutos, y dejó la distancia a la medianoche en 5 minutos. Es, en la historia de la revista, la quinta distancia más pequeña que nos separa de esa terrible medianoche. Ahora bien, la novedad, la absoluta novedad, es que se trata de la primera vez que el desplazamiento horario tiene lugar en relación con un suceso no nuclear. El motivo, en esta ocasión, ha sido el cambio climático. “Las armas nucleares”, se lee en uno de los titulares, “todavía plantean la amenaza más poderosa contra la humanidad, pero el cambio climático y las tecnologías emergentes han acelerado nuestra capacidad de autodestrucción”.

Visto desde este perspectiva, la utilización de la energía nuclear de fisión en la producción de energía adquiere un nuevo carácter. Un carácter que afecta incluso al aspecto más controvertido y peligroso de esa energía: la larga vida de los residuos. En efecto, si el cambio climático llegara a producirse, la duración de éste sería también muy larga, acaso comparable a la de los residuos en cuestión —tal vez, incluso superior—. Y no podríamos hacer nada por modificar semejante secuencia; la naturaleza es, no lo olvidemos, una compañera de viaje que transita a su propio ritmo, en otros órdenes de magnitud.

No pretendo que estos comentarios míos se tomen más que como una recomendación para que se discuta abiertamente lo que por el momento, en nuestro país, parece ser una materia prohibida: la energía nuclear. Personalmente, me inclinaría por restringir severamente el consumo energético. Esa es una postura que, sin embargo, no creo que tenga demasiados seguidores. Lo único que está claro es que al igual que sucedió con el armamento nuclear, necesitamos no sólo una ciencia y una tecnología mejores y tomar nuevas decisiones, sino también una nueva ética para tratar el problema del cambio climático.

José Manuel Sánchez Ron. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (1971) y doctor en Física por la Universidad de Londres (1978). Desde 1994 es catedrático de Historia de la Ciencia en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por CIC Network

Antonio (AKA «Un físico»)

He leído la entrada del Sr. Sánchez-Ron hasta ese: «aunque todavía tengamos tiempo, aunque existan incógnitas científicas, con los datos de que ya disponemos sería criminal no tomar medidas».

Esto equivale a decir: aunque no sepamos si esa persona tiene síntomas de alguna enfermedad o si está sano; y aunque tovadía tengamos tiempo para hacer un diagnóstico científico; sería criminal, con los datos que ya disponemos, no intentar curarle.

Desde luego, cómo cambian las cosas. A principios de los 90 decías que existía un cambio climático provocado por el hombre y se te reían a la cara (en aquella época la teoría Gaia estaba de moda y era impensable que un minúsculo ser como el hombre pudiera influir sobre un planeta autorregulado como la Tierra). Ahora afirmas lo contrario y se te ríen a la cara:

Mal negocio para un físico eso de dejarse guiar por las modas de lo políticamente correcto.

Me gustaría saber si, pasados estos años, el Sr. Sánchez-Ron se arrepiente de haber escrito aquel artículo.

“El cambio climático: ciencia, pol…

[…] Este texto de José Manuel Sánchez Ron apareció originalmente en el número 2 de la revista CIC Network (2007) y lo reproducimos en su integridad por su interés. En uno de mis libros denominé al siglo XX el “Siglo de la Ciencia”, por la […]