Por qué los biobots no son un problema ético (de momento)

Douglas Blackiston, CC BY-SA

El pasado 13 de enero se publicó un avance científico que tiene todas las papeletas para convertirse en un hito en la historia de la investigación biotecnológica. Un equipo de cuatro investigadores estadounidenses ha creado un sistema orgánico funcional novedoso, una forma de vida diferente a todas las que existían, algo que jamás se había conseguido antes.

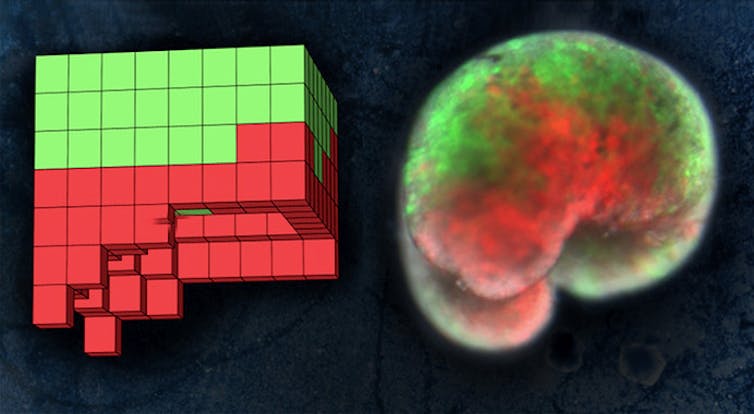

El proceso para llegar a este resultado fue extremadamente arduo. Para empezar, hubo que utilizar un algoritmo evolutivo complejo alojado en un superordenador. Este mecanismo fue el que determinó qué tipo de material biológico – y con qué estructura – habría de emplearse para lograr el objetivo perseguido. A partir de los resultados proporcionados por esa herramienta, se decidió utilizar células procedentes de la piel y el corazón de embriones de ranas africanas, que se moldearon de la forma diseñada por la inteligencia artificial.

La entidad resultante fue una estructura biológica de un milímetro de anchura que se comportaba de manera coordinada en circunstancias hasta ahora esquivas a la acción humana. De hecho, pueden trabajar conjuntamente y sobrevivir incluso semanas sin necesidad de alimento.

Sus posibles aplicaciones incluyen gestionar la contaminación radioactiva, recolectar microplásticos en los océanos e incluso inocular un medicamento en un tumor. Además, estas entidades tienen la ventaja de ser biodegradables, por lo que, en principio, desaparecerían sin dejar rastro una vez cumplido su cometido.

¿Xenobots o biobots?

Nos encontramos ante un descubrimiento de primer orden, que abre las puertas de un mundo desconocido y lleno de promesas, pero tan novedoso que también encierra múltiples interrogantes. Para empezar, ni siquiera está claro cómo tendríamos que denominar a estas criaturas.

En las primeras informaciones facilitadas se ha propuesto el nombre de “Xenobots”, que combina su origen (la denominación científica de las ranas africanas es Xenopus laevis) con el tipo de entidad de la que se trata -– “bots” o robots –.

A mi juicio esta terminología resulta un tanto equívoca, porque la palabra “xeno” significa en griego “extranjero” o “extraño”. Me parece poco afortunado introducir este concepto, que normalmente asociamos a pensamientos negativos, en una nueva tecnología.

Tiene más sentido elegir la denominación de “biobots”, que une a la idea de robotsla de bios, un prefijo que muestra ostensiblemente su carácter de materia viva. Una característica, por cierto, esencial en este caso, ya que es la que dota a las nuevas criaturas tanto de gran plasticidad como de una capacidad a la que suelen ser ajenas las estructuras sintéticas: la de regenerarse a sí mismas en caso de sufrir daño.

Sam Kriegman (UVM), CC BY

Los miedos mitológicos no son razonables

Las cuestiones que se entrelazan con la ética requieren un análisis más profundo. Es fácil presuponer que habrá voces que clamen contra los biobots, ya sea porque nos exponen a escalofriantes peligros aún por determinar o porque su creación atenta por sí misma contra la naturaleza.

La fortaleza de estos argumentos proviene de que conectan muy bien con el imaginario colectivo. Al fin y al cabo, tanto la mitología antigua como la ciencia ficción contemporánea se han encargado de infundirnos un considerable temor a todo lo que parece poco natural. Lo han hecho a través de ejemplos de consecuencias que trae la ambición humana cuando se aúpa a un papel hacedor que no le corresponde.

Contamos con visiones muy pesimistas de lo que la biotecnología puede desencadenar sobre la especie humana. Los ejemplos van desde el mito de quimera, que hizo que los romanos exigiesen forma humana a los recién nacidos para considerarlos personas, hasta relatos como los de La isla del doctor Moreau y películas como GATTACA. Hay toda una herencia de miedo a lo artificial, a lo hecho por el ser humano, entre la que es difícil abrir camino a lo razonable.

La realidad se encuentra, al menos en lo que se refiere a los biobots, muy lejos de parecerse a esos escenarios dantescos.

A diferencia de lo que ocurre con otras tecnologías como la edición genética, las quimeras humano-animales y los organoides, en este caso estamos muy lejos de utilizar material humano, al menos de momento.

Aunque algún día llegáramos al punto de usar células embrionarias humanas para constituir estas estructuras vivas seguiríamos sin poder hablar de seres dotados de valor moral (dignidad). Esta frontera solo se avistará si empezamos a introducir estructuras neuronales en estos biobots.

Este escenario está muy lejos, si es que es viable algún día. Por tanto, solo aquellos que defienden la necesidad de valorar todas y cada una de las formas de vida – una línea de pensamiento minoritaria – podrían preocuparse por la aparición de estas nuevas entidades.

¿Sufren los biobots?

Ahora bien, ¿no debería preocuparnos un cambio tan radical en la estructura de la vida, aunque no afecte al material biológico humano? A mi juicio es obvio que no, aunque entiendo la raíz última de estas inquietudes.

Nuestra visión de la naturaleza tiende a idealizarla. Hablamos de la madre naturaleza y su sabiduría innata, algo panteístico. El sistema que nos rodea no posee atributos como la bondad y la inteligencia. Ciertamente, el mundo físico tiene un orden (variable) y unas normas, una forma de organización. No hay nada, sin embargo, que certifique que ese orden sea el óptimo para nosotros. De hecho, llevamos milenios pensando lo contrario, de ahí las alternaciones de la naturaleza que ha provocado el desarrollo de la medicina, la agricultura y el transporte

Introducir otras, como la creación de biobots,no debería resultar inquietante por sí misma. Otra cosa será inferir si la mera existencia como biobot causa sufrimiento a la criatura creada artificialmente. Este es el punto en el que nos hallamos en el caso de los organoides cerebrales, pero cuesta pensar que las dudas sean extrapolables a entidades que carecen de un centro de interpretación de señales nerviosas.

Si en el futuro nos encontramos ante una situación más compleja, será el momento de retomar esta discusión. Por ahora parece superflua.

Sin riesgos (de momento)

Esto no significa que debamos permitir cualquier uso de esta tecnología. La liberación de organismos de este tipo en un entorno no controlado podría entrañar graves riesgos para el ecosistema.

Tampoco parece posible autorizar, en un futuro próximo, experimentos que impliquen su introducción en el cuerpo de seres vivos, sean o no humanos, por razones de seguridad.

Para evitar estos excesos se encuentra ya en vigor toda una normativa que nos protege de usos poco razonables de tecnologías experimentales. Toda una pléyade de organismos, desde las agencias de seguridad hasta los comités de ética de la investigación, se encargan de vetar iniciativas de dudosa utilidad o elevado riesgo. Al menos, mientras no se hayan recorrido todos los pasos que ha de transitar cualquier tecnología nueva antes de su aplicación práctica.

El derecho también tendrá que estudiar qué estatuto proporciona a estos biobots, o si será necesario desarrollar alguna norma concreta que regule su uso, y seguro que su respuesta será más que satisfactoria.

Mientras tanto, quienes han de aplicar las normas tendrán que intentar hallar en su articulado unas guías generales con las que establecer pautas de acción concretas en este momento preciso. Dudo muchísimo que la aparición de formas de vida como estas suponga un desafío a este respecto.

Cabe pensar que este avance tecnológico merece una mirada esperanzada, aunque sea todavía muy pronto para calibrar su impacto en la práctica. No parece que un uso ordenado de esta tecnología plantee problemas éticos o jurídicos preocupantes. Habrá, en todo caso, que estar muy atentos a sus futuros desarrollos. Ellos nos confirmarán (o no) este primer diagnóstico.![]()

Sobre el autor: Iñigo De Miguel Beriain es Ikerbasque Research Professor e investigador distinguido de la Facultad de Derecho, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.