La impredecibilidad de la sencillez: autómatas celulares

Pocos, como el matemático húngaro John von Neumann, fueron capaces de vislumbrar que el próximo gran giro de guion de la ciencia no vendría de la mano, esta vez, de los campos de la «energía, el trabajo, la fuerza o el movimiento», sino del «control, la programación, el procesamiento de la información, las comunicaciones, la organización y los sistemas» (Burks 1969). Con la llegada de los primeros computadores tras la Segunda Guerra Mundial, o, en otras palabras, las primeras máquinas sofisticadas utilizadas para ayudarnos con tareas mentales en lugar de físicas, se puso sobre la mesa, de manera realista, la posibilidad de recrear artificialmente la vida. Así nació la cibernética, propuesta por Norbert Wiener durante la década de los años cuarenta del siglo XX, y así nacieron los primeros modelos computacionales que buscaban simular procesos que solo se encontraban en la naturaleza a través de operaciones lógicas.

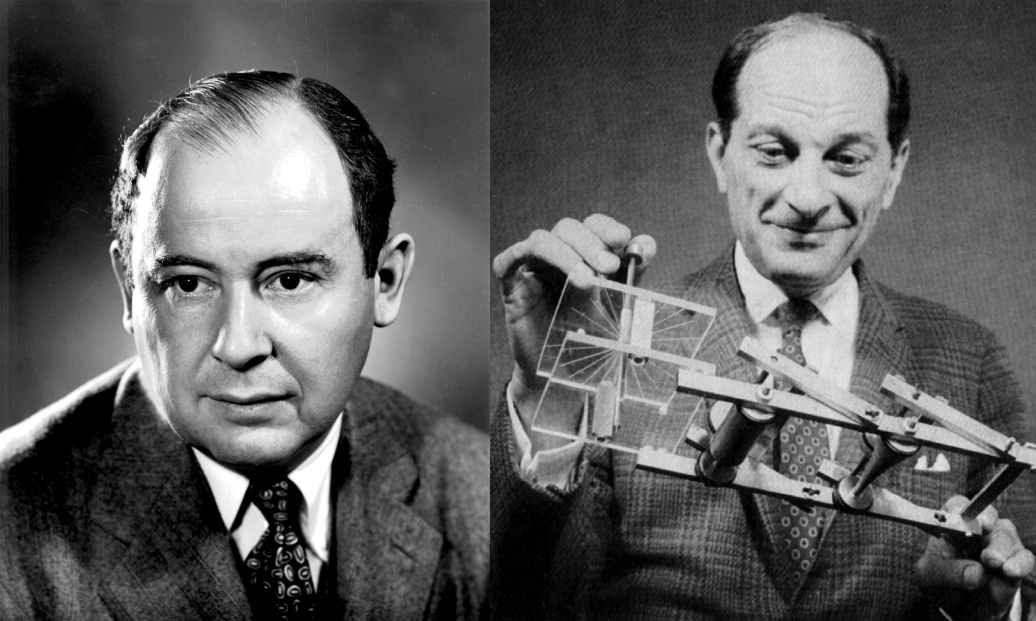

Konrad Zuse, ingeniero alemán y pionero de la computación moderna ya hizo alguna aproximación al problema. Poco después, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, John Von Neumann, por un lado, empezó a explorar la idea de que un sistema computacional pudiera replicarse a sí mismo de forma autónoma; y Stanislaw Ulam, por otro, trató de averiguar si era posible que, de reglas matemáticas sencillas, pudieran surgir estructuras, patrones o comportamientos complejos. Ulam utilizó para ello cuadrículas bidimensionales en las que representaba datos marcando —o no— diferentes celdas. Raúl Ibánez puso, recientemente, un magnífico ejemplo del trabajo del matemático de origen polaco en «Números felices para siempre». Von Neumann utilizó el método de Ulam para crear uno de sus sistemas autorreplicantes. No obstante, y aunque fue el primer autómata celular que se conoce, aquel modelo pasó sin pena ni gloria y quedó olvidado durante décadas.

Créditos: Los Álamos National Laboratory y dominio público

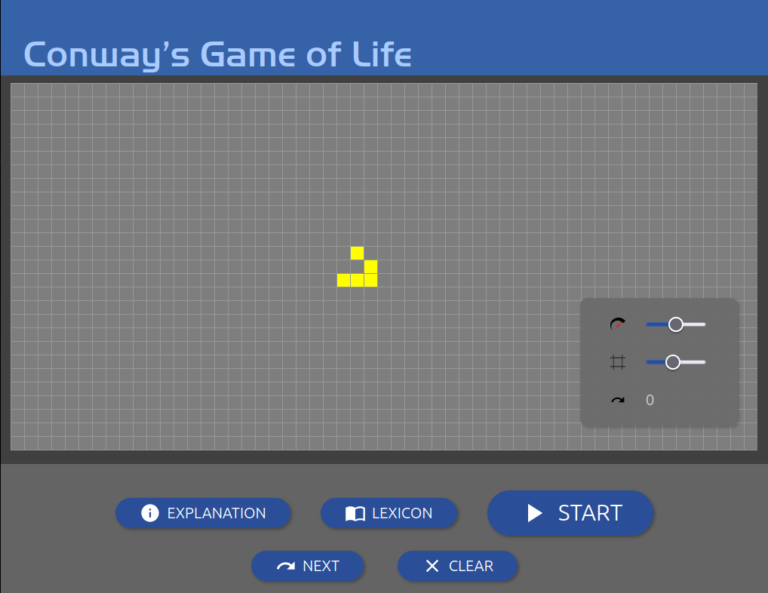

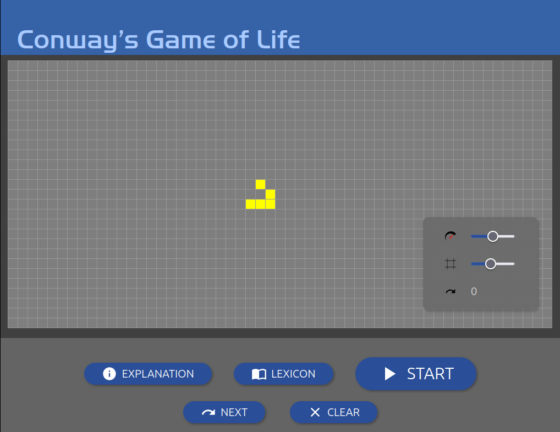

No fue hasta la década de los setenta cuando, en la sección de matemática recreativa de Scientific American, Martin Gardner planteó, a modo de juego, una ocurrencia, sencilla pero fascinante, que había tenido el matemático inglés John Conway. Con el nombre de «juego de la vida», por su semejanza con las dinámicas de evolución de poblaciones de organismos, se regía por unas reglas muy sencillas.

Para jugar al juego de la vida solo se necesita una cuadrícula en la que podamos marcar casillas —puede ser un tablero de ajedrez o de go y algunas piezas, papel y lápiz… aunque lo más fácil e ilustrativo a día de hoy es utilizar un ordenador—. Las casillas marcadas serían el equivalente a organismos o células que podemos hacer evolucionar de forma completamente autónoma en nuestro Mundo Cuadrícula, a partir de una configuración geométrica inicial, con tan solo aplicar una y otra vez las siguientes reglas:

-

Supervivencia: una célula con dos o tres vecinas sobrevivirá en la próxima generación.

-

Muertes:

-

Una célula con cuatro o más vecinas morirá por superpoblación.

-

Una célula con una o ninguna vecina morirá por aislamiento.

-

-

Nacimientos: si una celda vacía está rodeada por tres células, en la siguiente generación nacerá ahí una nueva.

Y nada más, si nos fijamos, en realidad el juego «se juega a sí mismo». Nosotros solo decidimos la configuración inicial de células.

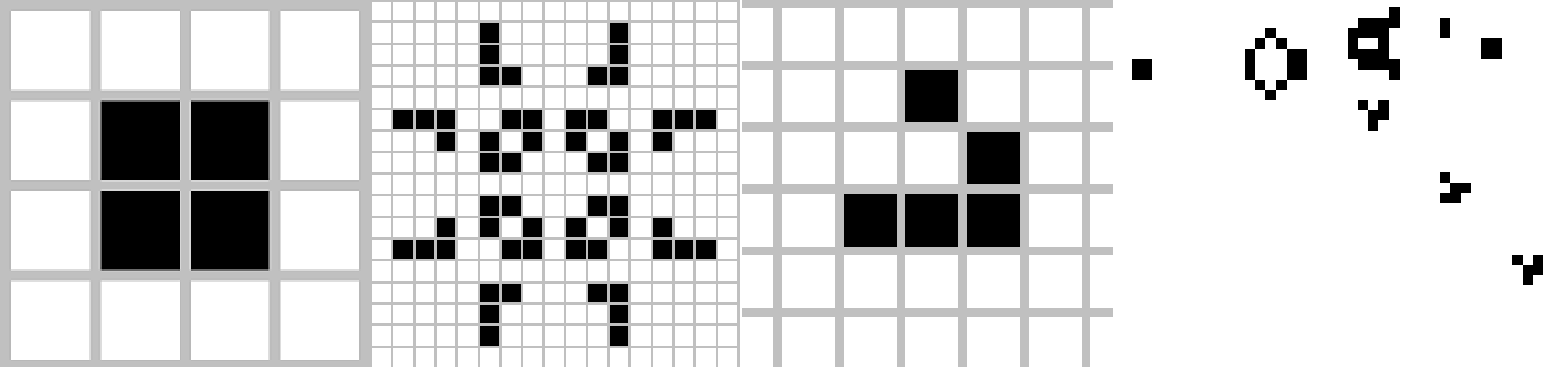

Como el modelo que planteó Von Neumann, el juego de la vida es un autómata celular, aunque algo más sencillo. La popularización de la idea a través de una revista de divulgación científica llevó a matemáticos tanto aficionados como profesionales a experimentar con infinitud de configuraciones iniciales y a descubrir fenómenos muy interesantes; desde patrones estables —no cambian de una generación a otra— y ciclos que se repiten, hasta figuras —«planeadores»— que se deslizan por la cuadrícula dando la sensación de movimiento e incluso estructuras que se replican a sí mismas. Hay auténticas obras de arte geométricas generadas con este sencillo juego en internet —huevo de Pascua: probad a buscar en Google «juego de la vida»—.

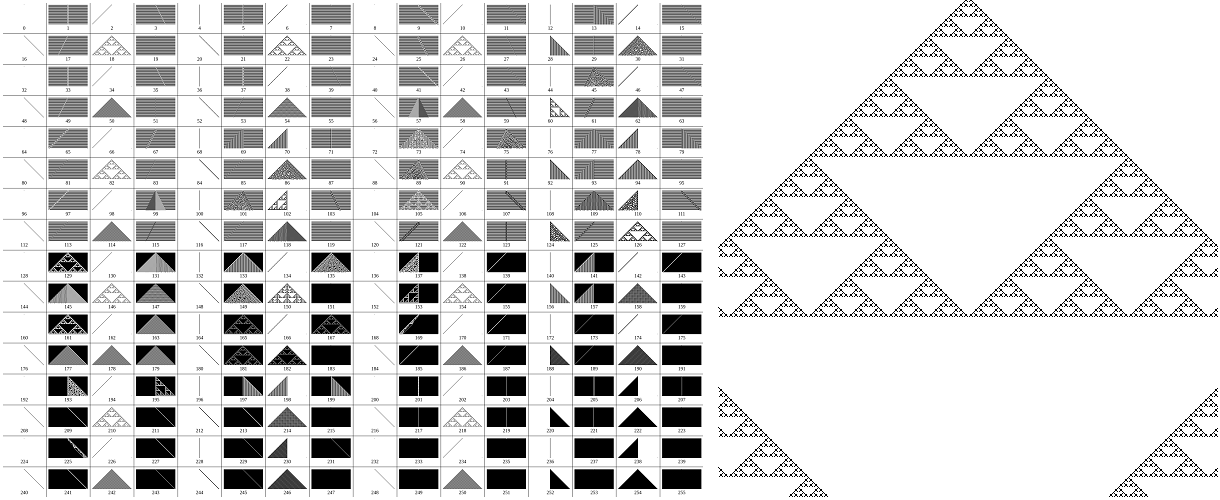

Los trabajos de Von Neumman, Ulam y Conway llevaron en los años ochenta al físico Stephen Wolfram a investigar estos autómatas celulares, en esta ocasión, unidimensionales —consisten únicamente en una fila de celdas y se conocen como «elementales»—, y los clasificó en función de la complejidad de su comportamiento en:

-

Clase 1: alcanzan estados estables.

-

Clase 2: generan patrones oscilatorios o periódicos.

-

Clase 3: generan patrones seudoaleatorios o caóticos.

-

Clase 4: generan estructuras complejas pero ordenadas.

De nuevo quedó patente que un sistema de reglas muy sencillo en una cuadrícula podía dar lugar a patrones complejos. Esto llevó a Wolfram a aplicar la teoría de autómatas celulares, de una forma cada vez más elaborada, al campo de la física, y a plantear que tal vez el universo podría describirse con un modelo computacional de este tipo… no sin la controversia que suelen despertar este tipo de aseveraciones en el mundo de la física.

Ya se tomen los autómatas celulares como un juego o se pretendan aplicar a campos más tangibles, lo cierto es que son una fuente de sorpresas matemáticas. Su potencial y, seguramente, también su belleza inspiraron al escritor de ciencia ficción Greg Egan para escribir en 1994 su novela Ciudad Permutación, un espectacular homenaje a las matemáticas, la computación y la vida.

Bibliografía

Burks, A. W. (1969). Von Neumann’s self-reproducing automata. University of Michigan. Computer and Communication Sciences Department. https://fab.cba.mit.edu/classes/MAS.865/topics/self_replication/Burks.pdf

Gardner, M. (octubre de 1970). The fantastic combinations of John Conway’s new solitaire game “life”. Scientific American, 223(4), 120-123.

Wolfram, S. (2002). A new kind of science. Wolfram Media.

.

Sobre la autora: Gisela Baños es divulgadora de ciencia, tecnología y ciencia ficción.