Durante cientos de años los satélites de Urano -los primeros, Titania y Oberón fueron descubiertos a finales del siglo XVIII- han sido unos enigmáticos habitantes de las afueras de nuestro sistema solar debido a la enorme distancia a nuestro planeta, dificultando mucho su descubrimiento y estudio. Y solo una sonda, la Voyager 2, visitó fugazmente el sistema de Urano en 1986, resolviendo algunas dudas, pero suscitando muchas otras preguntas. Algunas de estas cuestiones están relacionadas con sus satélites, muy interesantes a nivel geológico y astrobiológico. Dentro de estos, uno destaca y no precisamente por su tamaño: Ariel.

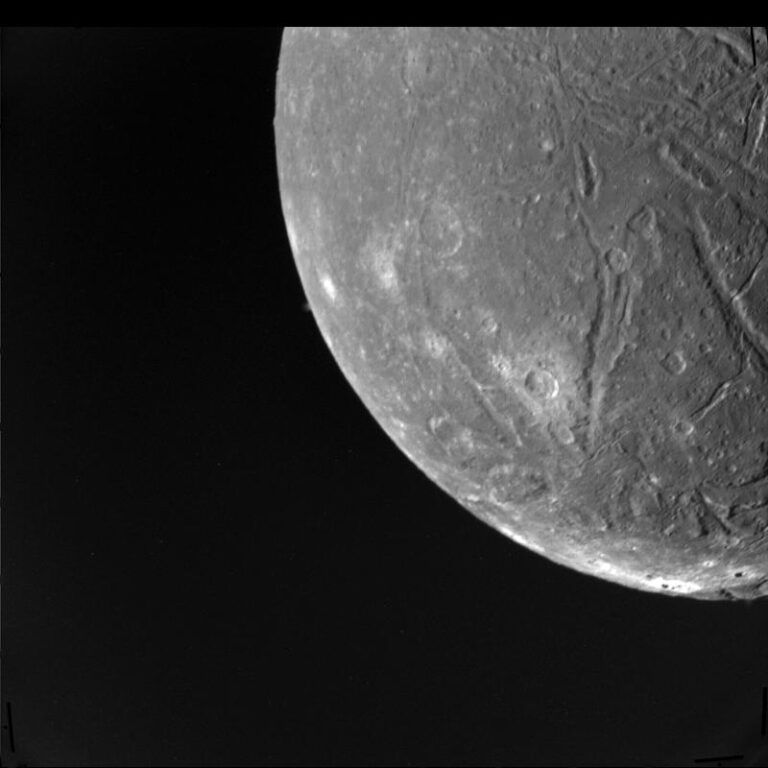

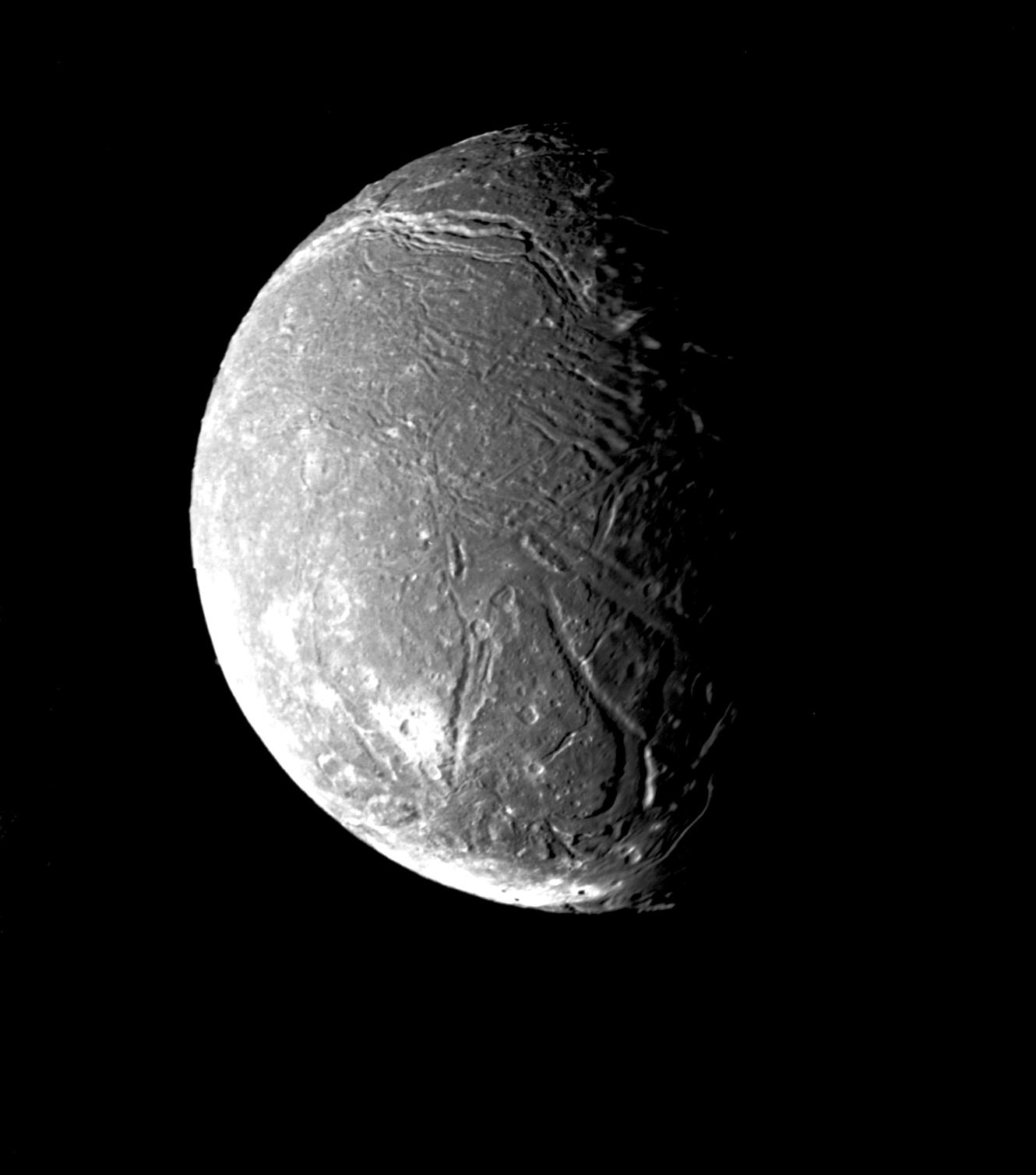

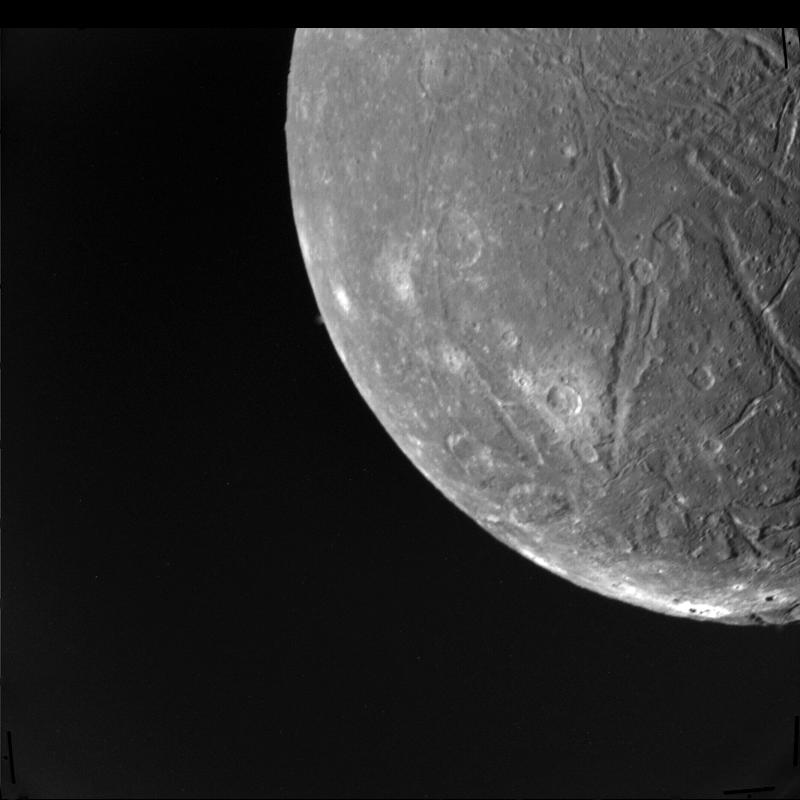

Apenas tiene un tercio del tamaño de nuestra Luna, pero su superficie cubierta de sistemas de fracturas y de cañones ha despertado el interés de los científicos desde que la Voyager tomó las únicas imágenes “de cerca” de las que disponemos. ¿Podría Ariel tener un océano subterráneo y, además, una “tectónica de placas” sobre hielo?

Si miramos con detenimiento la superficie de Ariel salta a la vista que está dominada por una gran red de cañones o, en términos más apropiados para la geología planetaria, chasmata. No son pequeños valles, sino grandes sistemas de valles con altísimos acantilados que muestran que Ariel ha sufrido importantes procesos geológicos -algunos de rejuvenecimiento- de su superficie en un periodo reciente.

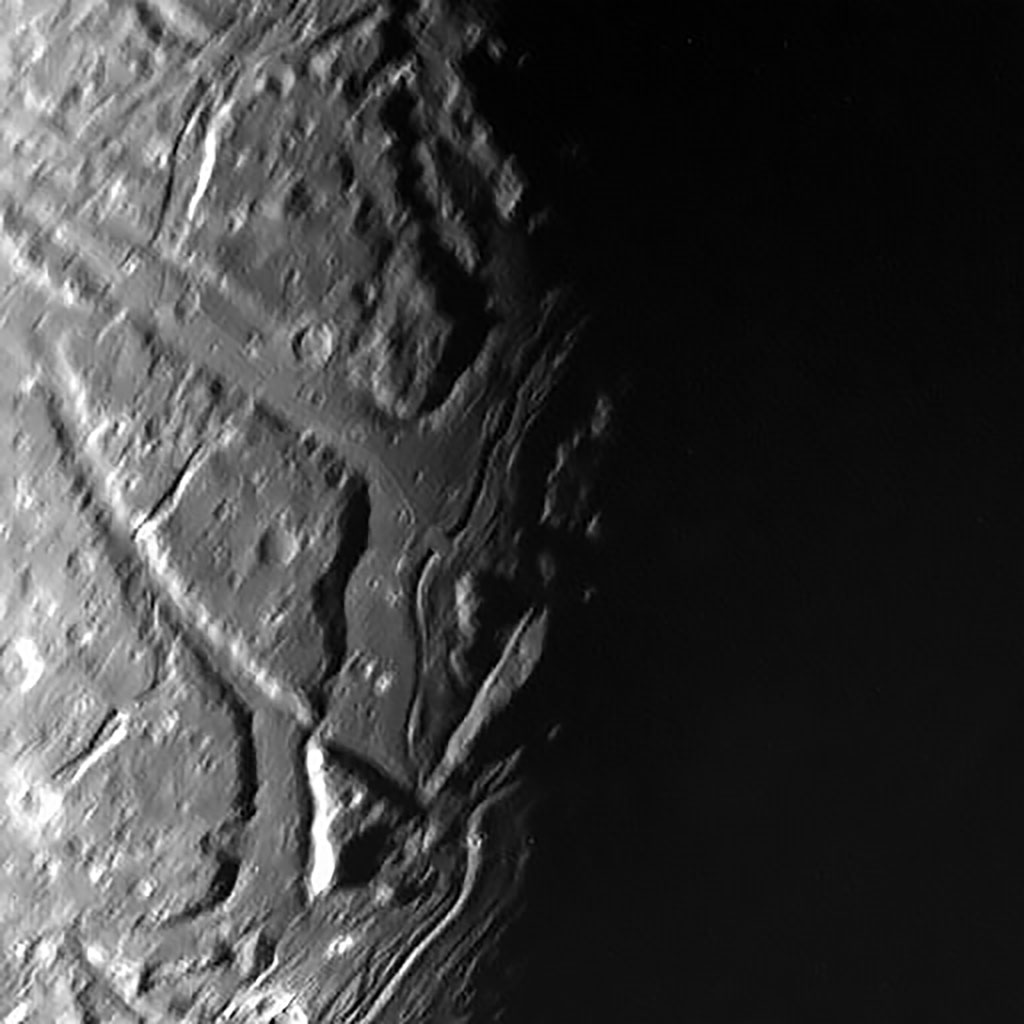

Un nuevo estudio publicado en The Planetary Science Journal por Beddingfield et al. (2025) pone precisamente el ojo en estos cañones, pero no en todos, sino en los que contienen un tipo específico conocido como “medial grooves” y que podríamos traducir al castellano como “canales medianeros”. Estas formas del relieve son unos valles mucho más estrechos que existen en el interior de otros valles, a veces recorriéndolos de manera paralela.

Los investigadores sugieren que estos canales no tienen nada de casual, sino que tienen un enorme significado dentro del contexto geodinámico del satélite. Para ellos representan la prueba de lo que en nuestro planeta conocemos como centros de expansión, los lugares donde dos o más placas tectónicas se separan pudiendo dar lugar a un océano entre ellas. De hecho, hoy en día en la Tierra la mayoría de estos centros de expansión son las dorsales oceánicas, recorriendo el fondo de los océanos como una inmensa cordillera que nos recuerda que, a ambos lados de esa división, antaño estuvimos unidos.

Pero Ariel no es un cuerpo rocoso como nuestro planeta, y su corteza que está compuesta principalmente por hielo. Entonces, ¿cómo podría darse un proceso similar en materiales totalmente distintos? La respuesta está, precisamente, en las propiedades mecánicas del hielo a muy baja temperatura y la posible existencia de un océano subterráneo.

De hecho, los científicos proponen que estas medial grooves son directamente la expresión de una tectónica sobre hielo donde, en vez de ascender el magma desde las profundidades, lo que asciende es una forma de hielo más plástico -y a una mayor temperatura- o incluso un lodo rico en agua desde el interior, sirviendo como una especie de cuña que empuja y sirve para agrandar los sistemas de valles y crear nueva corteza, igual que en nuestro planeta ocurre en las dorsales oceánicas.

Hay un detalle sobre los valles que no quería que pasase desapercibido: Si comparamos el fondo de estos frente al resto de la superficie de Ariel, nos daremos cuenta que, el número de cráteres que hay en su interior, es mucho menor que el que hay en otras zonas del planeta, lo que nos indica que es una superficie más joven y esto nos trae una consecuencia de gran importancia a nivel astrobiológico: Que este pequeño satélite está o ha estado activo geológicamente en un pasado muy reciente.

Pero hay más… ¿y si estos centros de expansión pudiesen estar relacionados con un océano subterráneo que de algún modo sirviese como correa de transmisión de la energía interna de Ariel hacia el exterior, pero también de materia? Las últimas observaciones realizadas tanto con telescopios terrestres como con el JWST han mostrado que su superficie está cubierta por hielo de monóxido y dióxido de carbono. Estos dos compuestos son volátiles y, de manera natural, se sublimarían rápidamente y escaparían al espacio bajo las condiciones de temperatura de Ariel salvo que haya algún mecanismo que vaya “rellenando” -o mejor dicho- volviendo a cubrir su superficie de estos compuestos. Y, además, también hay evidencias de compuestos relacionados con el amoniaco en su superficie.

El amoniaco es un ingrediente -si me permiten el término culinario- fundamental para la supervivencia de los océanos subterráneos, ya que es un poderoso anticongelante, consiguiendo que el punto de congelación del agua baje de una manera significativa. Incluso una pequeña cantidad de amoniaco disuelta en el agua podría permitir que existiese un océano de agua líquida en las profundidades de Ariel a escala de tiempo geológica.

Y aquí es donde vuelven a entrar estas medial grooves en el juego, ya que podrían ser la autopista que llevara estos compuestos volátiles hacia la superficie, como una especie de conducto que comunica el exterior de Ariel con un océano subterráneo o con una capa parcialmente líquida: Lo que viene siendo un volcán en toda regla, bueno, en este caso criovolcán, permitiendo la expulsión del CO, el CO2, el amoniaco y otros materiales desde el interior a la superficie a través de estas fisuras. Por cierto, un mecanismo ya nada exótico y que hemos podido observar en funcionamiento en satélites como Encélado.

Las consecuencias de este estudio son claras y contundentes: los mundos océano podrían ser todavía más comunes de lo que imaginamos y, por lo tanto, nuestro sistema solar un lugar con más objetivos interesantes desde el punto de vista de la astrobiología. Eso sí, la ventana de habitabilidad de estos cuerpos probablemente dependa en su mayoría de las interacciones gravitatorias con su planeta y otros satélites, condiciones que pueden cambiar, haciendo que pierda la fuente de energía que mantenga su océano en estado líquido. Así que si todavía existe este océano, somos unos afortunados por haber llegado en el momento exacto.

Pero, desgraciadamente, todavía nos queda mucho para confirmar estudios como este. Las imágenes de la Voyager 2 tienen una resolución limitada y apenas cubrieron el 35% de la superficie de Ariel, así que para poder comprobar si efectivamente estamos ante un mundo con una tectónica sobre hielo y un océano subterráneo necesitaremos volver a Urano con misiones modernas y más sofisticadas que puedan aportarnos todos esos detalles que nos faltan por conocer de este apasionante sistema.

Referencias:

Beddingfield, C. B., Cartwright, R. J., Jozwiak, L. M., Nordheim, T. A., & Patterson, G. W. (2025). Ariel’s medial grooves: Spreading centers on a candidate ocean world. The Planetary Science Journal doi: 10.3847/psj/ad9d3f

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.