La paradoja paleoclimática de Marte

¿Qué tiempo hacía en Marte?

Aunque esta pregunta pueda parecer algo frívola y referirise a cualquier cosa menos a la geología, lo cierto es que tras ella se esconde una de las claves para entender mejor los paisajes que observamos en el planeta rojo. Marte es hoy un desierto extremadamente árido y frío, pero si echamos un vistazo a las tierras altas del hemisferio Sur, podemos observar como existen algunas formas que nos recuerdan muchísimo a las redes fluviales que encontramos actualmente en nuestro planeta, pero cuya edad oscila entre los 3700 y los 4100 millones de años. Estos valles, junto con otras pruebas, nos hacen pensar que Marte fue un planeta mucho más cálido y húmedo y, por lo tanto, adecuado para la vida de lo que lo es hoy día.

¿Qué otras pistas podemos encontrar? Pues además de la aparición de estas redes fluviales que apuntan a que había un ciclo del agua con precipitación y escorrentía superficial, observamos la existencia de deltas fósiles, paleolagos, crestas serpenteantes que parecen ser antiguos canales cuya topografía ha quedado invertida… Y, además, tenemos numerosas pruebas mineralógicas. Tanto desde los satélites como desde la superficie se han detectado minerales hidratados como los filosilicatos o la sílice, una señal inequívoca de la interacción con el agua.

El conjunto de todas estas pistas requiere que Marte hubiese tenido durante millones de años unas condiciones ambientales cálidas y estables para dar lugar al desarrollo del paisaje tal y como lo vemos hoy en día. Y aquí es donde viene el pero.

La paradoja paleoclimática de Marte

La imagen de un Marte “azul” choca directamente con nuestro conocimiento de cómo podrían ser los climas en los planetas del Sistema Solar poco después de su nacimiento. Durante el Noeico (un periodo de la historia de Marte hace entre 4100 y 3700 millones de años), nuestro Sol emitía menos energía, aproximadamente un 75% de la que emite hoy.

Bajo estas condiciones, los modelos climatológicos de Marte predicen que el planeta debería ser incluso más frío de lo que es hoy, con temperaturas en su superficie muy por debajo de las del punto de congelación del agua, haciendo que la existencia de agua líquida en su superficie fuese si prácticamente imposible de mantener a nivel global.

Es cierto que incrementar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera puede desencadenar un efecto invernadero, pero los modelos también muestran que una densa atmósfera de CO2 sería muy inestable, colapsando mientras este gas se transforma en hielo en los polos y dando como resultado condiciones más frías. ¿Y si en la atmósfera hubiese habido cantidades destacables de metano o hidrógeno? Pues podría ser, pero no sabemos de donde habrían salido estos gases ni cual habría sido su duración en la atmósfera de Marte. Esto nos lleva a la paradoja paleoclimática de Marte: Las evidencias de agua líquida en la superficie contradicen los modelos climáticos que hablan de un planeta helado.

Resolviendo la paradoja

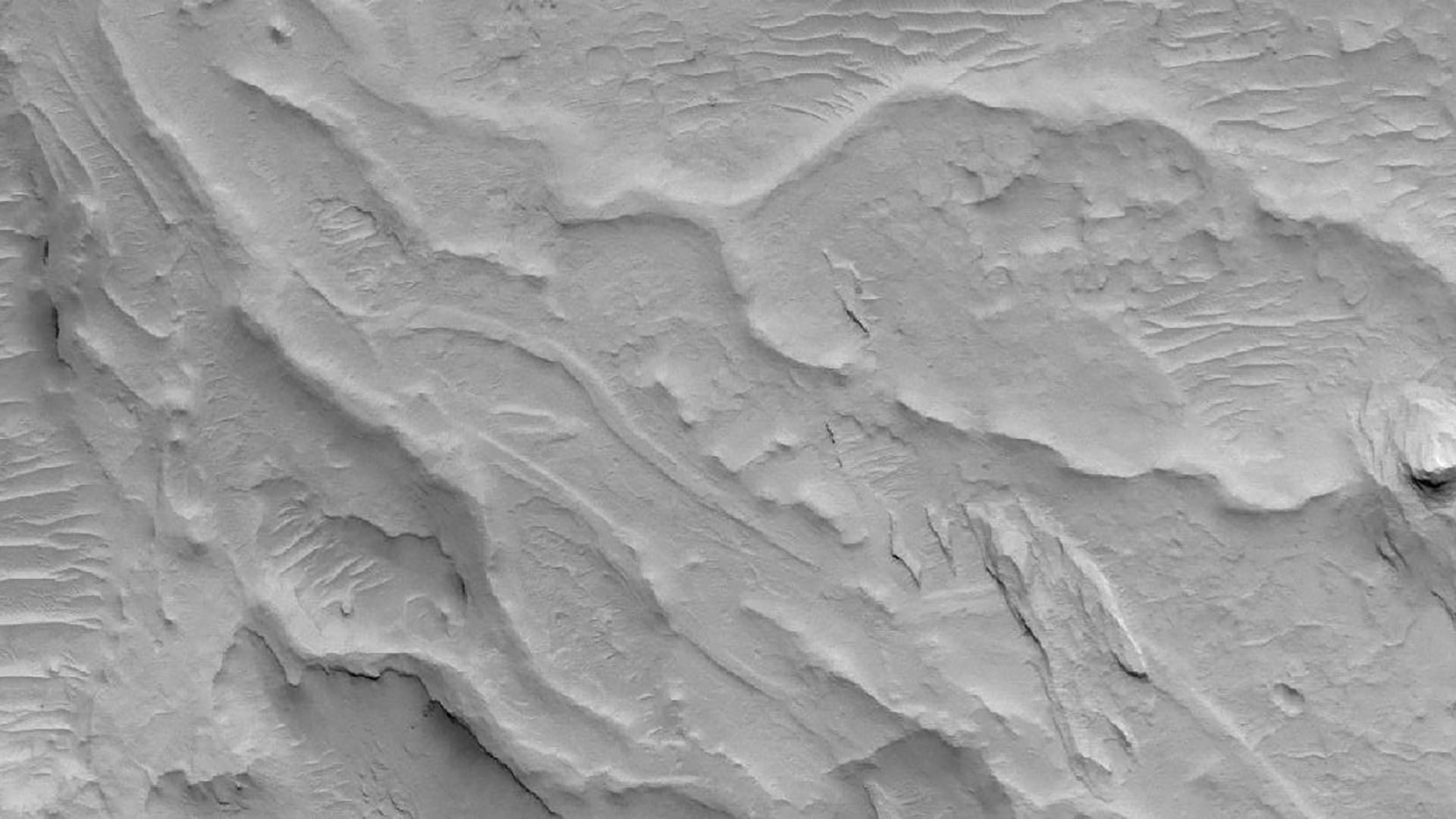

Para reconciliar ambos hechos, han surgido una serie de hipótesis alternativas que permiten la formación de valles fluviales sin necesitar de un planeta que tenga unas condiciones cálidas y húmedas. Una de los modelos más interesantes es el de “Las tierras altas heladas del Noeico Final” o LNIH por sus siglas en inglés. Este modelo imagina un Marte primigenio en el que generalmente se dan unas condiciones frías, pero tales que permiten una acumulación de hielo en las tierras altas del hemisferio sur, probablemente sobre un umbral de elevación o una línea de estabilidad del hielo. En lugar de que sobre Marte existiesen patrones atmosféricos que permitan las precipitaciones a nivel global, este modelo propone que el agua necesaria para formar los valles que vemos proceda realmente del deshielo puntual que ocurra en las tierras altas del planeta.

Este deshielo podría ocurrir por fenómenos como grandes impactos o la actividad volcánica, que permitirían un calentamiento temporal de la superficie o de la propia atmósfera lo suficientemente importante como para fundir los hielos. O quizás Marte pudo tener también unos ciclos de estaciones diferentes que fuesen capaces de generar cierta alternancia entre épocas más cálidas y más frías.

Bajo esta perspectiva, las aguas de escorrentía se formarían principalmente en los bordes de estos “casquetes glaciares”, fluyendo el agua ladera abajo y esculpiendo los valles sin que hubiese precipitaciones ni temperaturas cálidas en todo el planeta. Este escenario glacial ofrece una manera de explicar el origen de los valles, al mismo tiempo que se atiene a los límites que impone la modelización climática y lo que sabemos de la emisión de la energía del Sol en la infancia de nuestro sistema planetario.

De nuevo, ¿qué tiempo hacía en Marte?

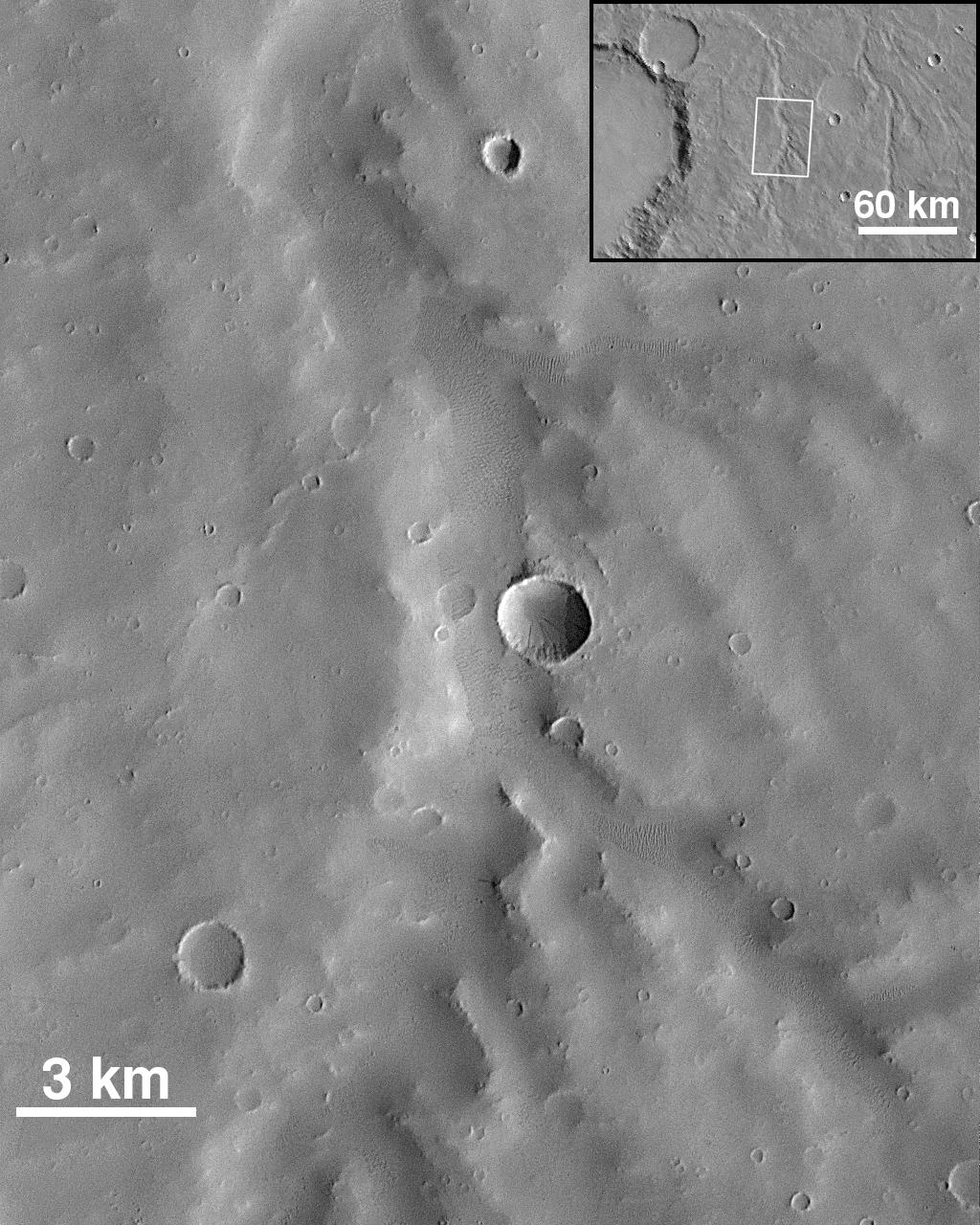

Pero si estudiamos los patrones que forman las redes de drenaje que han quedado en Marte, ¿podríamos llegar a distinguir si Marte fue frío o cálido en el pasado? Esta misma pregunta es la que se han hecho en Steckel et al. (2025). Para responderla, han empleado una serie de modelos de evolución del paisaje con los que simular como se pueden desarrollar las redes fluviales bajo estos dos climas tan diferentes y comparar estos resultados con las observaciones de los valles marcianos.

Estos modelos son capaces de reproducir como cambian los paisajes a escalas de tiempo geológicas teniendo en cuenta fenómenos como la erosión y el transporte de sedimentos. Para hacer más fiel la simulación a las dos posibilidades que se contemplan los investigadores han variado el origen del agua que provoca la erosión. Así, en las simulaciones de un Marte húmedo y cálido, el agua -en este caso de precipitación- ha sido introducida a lo largo de todo el paisaje modelado, lo que significa que la lluvia puede caer a cualquier elevación. Sin embargo, en las simulaciones de un Marte frío, el agua aparece solo en unos contornos muy específicos que representarían la línea de estabilidad del hielo, a unos 1000 metros sobre el nivel de referencia marciana.

La idea clave es que el lugar en el que el agua cae sobre el relieve afecta fuertemente al patrón y la forma de la red de valles que se forman, así como a la distribución de altitudes a las que se aparecen las cabeceras de estos. Los modelos con un planeta más cálido produjeron valles en los que las cabeceras de los valles se originaban en una amplia gama de elevaciones por todo el paisaje.

En cambio, en los modelos de un Marte frío, los valles nacían principalmente a alturas cercanas a esos 1000 metros que marcan una posible línea de estabilidad del hielo. Aunque este modelo simplifica la posible distribución de las masas de hielo, incluso aunque sus límites fluctuaran o el hielo se retranqueara durante los eventos de fusión, seguiríamos observando una concentración de cabeceras de los valles en alturas muy concretas.

Bajo estas dos premisas, se ejecutaron las simulaciones con datos reales de Marte, centrándose en una gran región de las tierras altas de Marte, entre los 20ºN y 20ºS, una zona que contienen una gran cantidad de valles de edad Noeica y que abarca la extensión probable de una hipotética capa de hielo. Los investigadores cartografiaron las elevaciones de miles de cabeceras de valles que habían sido identificadas en estudios anteriores.

Un planeta húmedo y cálido

Los resultados son asombrosos: Si observamos la distribución de cabeceras de valles fluviales por altura, esta es prácticamente plana en un rango que va desde los -1800 a los 3500 metros. Estas cabeceras no se concentran en cotas elevadas, sino que se distribuyen casi uniformemente por todo el paisaje donde hay valles. Este patrón no solo se mantiene en la región de estudio, sino al examinar otras. En cambio, no aparece ninguna concentración significativa de estas cabeceras a los 1000 metros de altura, como esperaríamos si se cumpliese el modelo de un Marte frío.

La comparación entre los modelos y la realidad de Marte es bien clara: La distribución de los valles como resultado de los modelos coincide en gran medida con los modelos de evolución del paisaje bajo el régimen de un planeta húmedo y cálido donde la precipitación cae por todas partes. Por lo tanto, los autores del estudio concluyen que es improbable que la escorrentía ocurriese únicamente a partir del deshielo de casquetes polares a gran altitud.

Al menosdurante los periodos en los que estos valles estaban en formación y activos, el clima de Marte era lo suficientemente cálido y la atmósfera tenía una densidad adecuada para soportar el agua líquida en la superficie y la ocurrencia de precipitaciones sobre grandes áreas del territorio marciano.

Pero ojo, esto no quiere decir que necesariamente Marte fuese un mundo cálido de manera constante, pero sugiere que las condiciones ambientales desempeñaron un papel crucial en la formación de los paisajes de edad Noeica y le dan peso al hecho de que las precipitaciones pudieron ser un ingrediente clave en el ciclo hidrológico del Marte joven o remoto. Pero, además, refuerza la imagen de que Marte, en sus orígenes, fue un planeta mucho más dinámico y parecido a la Tierra que lo que nos sugieren algunos modelos climáticos, manteniendo “viva” la chispa de su posible habitabilidad y, por lo tanto, de su interés astrobiológico.

Referencias:

Steckel, A. V., Tucker, G. E., Rossi, M., & Hynek, B. (2025). Landscape Evolution Models of Incision on Mars: Implications for the Ancient Climate. Journal of Geophysical Research: Planets doi: 10.1029/2024JE008637

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.