La historia de la Luna es, una vez más, la historia del mito que se convirtió en ciencia. La de una humanidad idealista que soñaba con alcanzarla, construyó un cohete y lo hizo. Y es posible que la ciencia ficción tuviera mucho que ver en todo esto, sobre todo por la época que vivíamos cuando empezaron a gestarse los inicios de la carrera espacial.

Nuestro satélite no siempre estuvo, metafóricamente hablando, cerca de nosotros. Durante mucho tiempo, en la Antigüedad, conformó la frontera que separaba dos mundos de naturaleza muy distinta: el sublunar, material y cambiante, y el supralunar, etéreo e inmutable. Hasta que Johannes Kepler la concibió como un lugar —pero un lugar «real»—, en su Somnium[1] y Galileo Galilei nos ayudó a verlo con nuestros propios ojos gracias al telescopio.

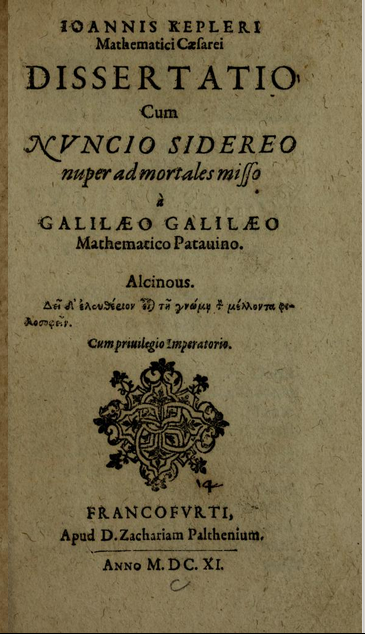

Sí, es cierto que se escribieron historias de viajes a la Luna mucho antes que la de Kepler, pero, como bien apunta Jorge Luis Borges en el prólogo que escribió para Crónicas marcianas, de Ray Bradbury: «Para Luciano y para Ariosto, un viaje a la Luna era símbolo o arquetipo de lo imposible; para Kepler ya era una posibilidad, como para nosotros». De hecho, tras conocer las investigaciones de Galileo, así se lo hizo saber en 1610 su Dissertatio cum nuncio sidereo, en una respuesta abierta al Sidereus nuncius:

Ciertamente no faltarán pioneros humanos cuando hayamos dominado el arte del vuelo […]. Construyamos naves y velas adaptadas al éter celestial, y habrá muchas personas sin miedo a los vacíos inmensos. Mientras tanto, prepararemos, para los valientes viajeros del cielo, mapas de los cuerpos celestes; yo lo haré para la Luna, tú, Galileo, para Júpiter.

¿Es posible que estuviera hablando ya de que algún día habría naves espaciales? Dejando esto de lado, este fue, probablemente, el momento en el que comenzó la carrera espacial —al menos en nuestra imaginación—, o el momento en que plantearse algo así empezó a tener sentido desde un punto de vista racional.

Pasarían aún algunos siglos para terminar de creérnoslo, y aunque los viajes a la Luna siguieron presentes en la literatura a través de obras medio fantásticas, medio racionales —al menos ya no eran solo fantásticas, sino que intentaban acercar al mundo terrenal lo que en otro momento fue divino—, no fue hasta el siglo XX cuando decidimos que era el momento de intentar, en serio, llegar a nuestro único satélite.

Ya a finales del siglo XIX, cuando ni siquiera existían los aviones, visionarios como Konstantin Tsiolkovsky o Robert Goddard sentaron las bases de la cohetería moderna y soñaron a lo grande con el espacio. El despegue del primer aeroplano de los hermanos Wright, por su parte, empezó a cambiar tecnológicamente, pero, sobre todo, en la imaginación humana, el paradigma de la aeronáutica. Y dos guerras mundiales lo consolidaron —a un precio que la humanidad nunca debería haber pagado, me atrevo a añadir—.

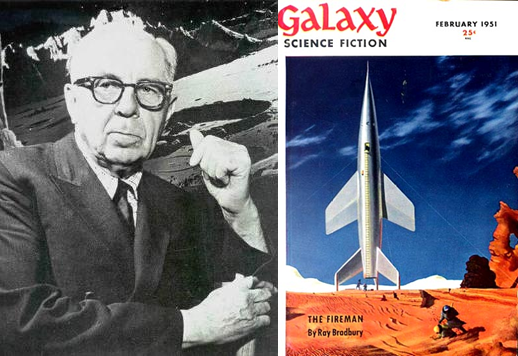

Para entonces la ciencia ficción estadounidense estaba en su mejor momento. Y no es casual. Existen estudios que correlacionan las épocas de mayor desarrollo tecnológico de algunos países con una eclosión de publicaciones de este tipo de literatura. Pero el espacio dejaba de limitarse a las historias fantásticas. En 1946, la revista Life publicó un artículo titulado «Trip to the Moon: artist paints journey by rocket», con ilustraciones de Chesley Bonestell en las que muchos, por primera vez, pudieron observar, de una forma que parecía casi realista, qué había más allá de la Tierra… Vieron por primera vez ese espacio exterior del que todo el mundo empezaba a hablar después de la Segunda Guerra Mundial.

El ilustrador Chesley Bonestell supo reflejar en imágenes la desbordante imaginación de una posguerra en la que cualquier cosa era posible. Y el miedo a un desastre nuclear y la competitividad de la Guerra Fría, alimentaron ese fuego en medio de un tenso tecnooptimismo.

Fuentes: New Mexico Museum of Space History / Fair use | World Editions, Inc./Chesley Bonestell

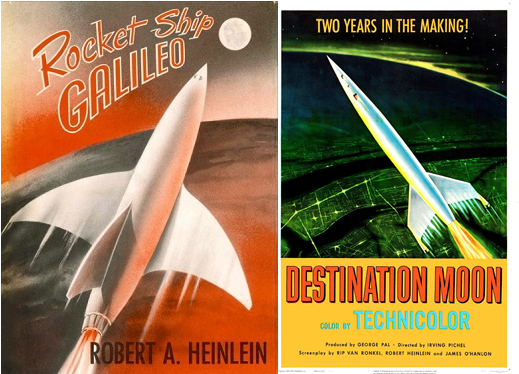

El mencionado artículo llegó, en un momento dado, a las manos del productor George Pal, quien decidió que era el momento de rodar una película no de science fiction (‘ficción científica’), sino de science fact (‘hechos científicos’). Estaría basada en una de las recientes novelas juveniles de Robert A. Heinlein: Rocket ship Galileo (1947).

Que el ser humano llegara a la Luna era casi una obsesión para Heinlein. Aunque en su momento se había visto obligado a abandonar el Ejército a causa de una tuberculosis y a retirarse de su labor de ingeniero, siempre se mantuvo actualizado y al día en ese tipo de cuestiones. Estaba suscrito a revistas como Scientific American, Popular Mechanics y estaba en contacto permanentemente con científicos e ingenieros, muchos de los cuales había conocido en su época militar. No es extraño, entonces, que George Pal quisiera contar con él como director técnico. La rigurosidad de Heinlein en ese aspecto, y de la película en general, fue determinante. Destination Moon, estrenada en 1950 —antes del lanzamiento del Sputnik y antes de que Yurin Gagarin se convirtiera en el primer ser humano en orbitar la Tierra— fue capaz de mostrar a todo el mundo, de forma bastante acertada además, cómo serían los viajes espaciales y le hizo sentir, creer y, sobre todo, tener fe en que llegar a la Luna solo era una cuestión de tiempo, que estaba más cerca de lo que pensábamos y solo requería de nosotros un poco de espíritu emprendedor y de aventura. Por supuesto, fue Chesley Bonestell —y Heinlein ni se quiso plantear la posibilidad de que lo hiciera cualquier otro— quien se encargó del diseño y los decorados.

Así que se podría decir, en última instancia, que si Neil Armstrong pisó la Luna aquel 21 de julio de 1969, fue porque, poco a poco y a lo largo de varios siglos, empezamos a creer en que algún día podríamos llevarlo hasta allí.

Bibliografía

Borges, J. L. (2005 [1955]). Prólogo. En R. Bradbury, Crónicas marcianas. Minotauro.

Brake, M. (2018). The science of science fiction. Simon & Schuster.

Heinlein, R. A. (1947). Rocket ship Galileo. Scribner’s.

Newell, C. L. (2014). The greatest adventure awaiting humankind: Destination Moon and faith in the future. Implicit Religion, 17(4), 459-479. https://doi.org/10.1558/imre.v17i4.459

Pichel, I. (Director). (1950). Destination Moon [Película]. Eagle-Lion Classics.

Nota:

[1] Para muchos, entre quienes me incluyo, el Somnium, seu opus posthumum De astronomia lunari, de Johannes Kepler, es la primera novela de ciencia ficción. Empezó a escribirla alrededor de 1608, como apoyo para el desarrollo de sus tres leyes que rigen los movimientos planetarios, aunque se publicó a título póstumo en 1934.

Sobre la autora: Gisela Baños es divulgadora de ciencia, tecnología y ciencia ficción.