En estos días está teniendo lugar la Eurocopa Femenina de fútbol en Suiza. Y, aunque reconozco que me encanta seguir los partidos de selecciones, sobre todo cuando juegan las chicas, me resulta complicado centrarme todo el rato en el terreno de juego porque se me va la vista a los paisajes que rodean los estadios. Sobre todo, dos de ellos: el Stadion Wankdorf de Berna y el St. Jakob-Park de Basilea, que además acogerá la final del torneo.

Estas dos localidades, Berna y Basilea, están situadas a los pies de una pequeña cadena montañosa que representa el límite norte de los Alpes y que, además, actúa como frontera natural de Suiza con Francia y con parte de Alemania: la Cordillera del Jura.

Su nombre, Jura, parece que procede de un vocablo celta de las tribus galas (jor) latinizado (juria) y que significa “bosque”. Aunque se discute si también puede tener origen en un fonema eslavo (gora) que se traduce como “montaña”. Sea como sea, la cordillera del Jura serían las “montañas boscosas”, lo cual hace honor a su inmensa cubierta vegetal. Pero no todo son arbolitos en el Jura, ya que encontramos numerosos yacimientos rocosos, que es en lo que me quiero centrar hoy.

Estas rocas llamaron la atención de un famoso geógrafo y naturalista (en el término clásico de la palabra) de finales del siglo XVIII, Alexander von Humboldt, en sus viajes europeos antes de partir a América. Humboldt hizo una descripción bastante pormenorizada de estos materiales geológicos, mostrando las diferencias que observó en estas rocas con respecto a otras que pudo estudiar tanto en su Alemania natal (bueno, en aquella época Prusia) como en su navegación por el Rin. Esto le llevó a definir estos afloramientos como un nuevo sistema geológico, entendido este término como rocas que se formaron en el mismo rango temporal y que tienen unas características geológicas y un contenido fósil específico que las diferencian de los conjuntos rocosos de edades más antiguas y más modernas que tienen alrededor.

Aunque Humboldt nunca se atrevió a darle un nombre específico a ese nuevo sistema, el naturalista francés Alexandre Brongniart sí que lo hizo unas pocas décadas después, ya a comienzos del siglo XIX, en un ensayo en el que ordenaba todos los terrenos geológicos conocidos hasta ese momento (en Europa, claro). Y ese nombre elegido hacía honor a la pequeña cordillera donde se definió originalmente. Brongniart lo llamó Jurásico.

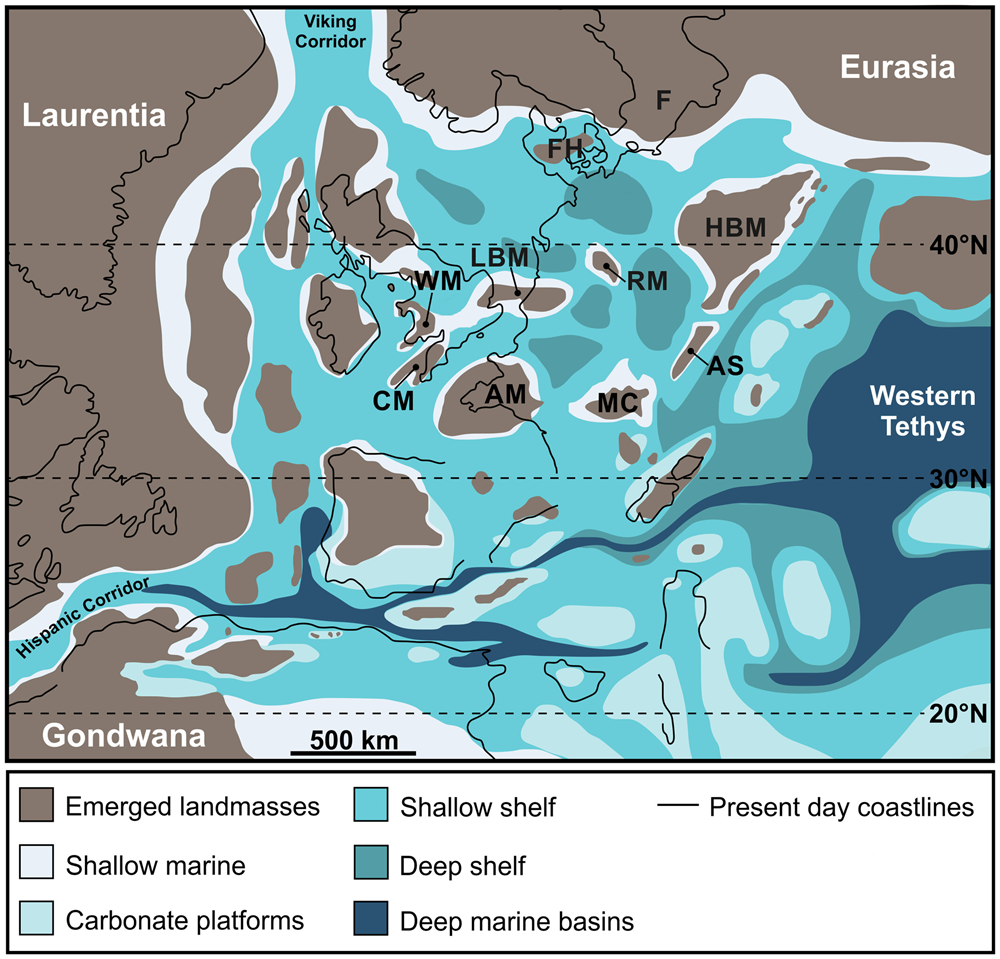

Seguro que este término os suena un poco, gracias a cierta saga de películas. Pero, aunque lo más reconocible del Jurásico sean los famosos dinosaurios, esos reptiles que dominaron los ambientes de tierra firme, este momento de la historia de la tierra fue una época bastante más convulsa de lo que os imagináis. El Periodo Jurásico comenzó hace unos 200 millones de años y terminó hace unos 143 millones de años y es una de las subdivisiones de la Era Mesozoica. En este rango temporal, las placas tectónicas no pararon quietas, ya que se produjo la ruptura definitiva de Pangea, el último gran supercontinente que ha existido en la Tierra, y comenzó a abrirse el océano Atlántico. Esto provocó que gran parte de lo que actualmente es Europa fueran una serie de pequeñas islas aisladas localizadas cerca del Ecuador y rodeadas por mares interiores poco profundos. El clima era subtropical y las aguas marinas también eran cálidas, transparentes y bien oxigenadas. En estas condiciones ambientales, los reptiles no solo dominaban en tierra firme, también controlaban los cielos (reptiles voladores) y los océanos (reptiles marinos), compartiendo este último medio acuático con cefalópodos ya extintos, como los ammonites y los belemnites, corales que formaban grandes arrecifes y abundantes braquiópodos. Y volviendo a los medios terrestres, como curiosidades debo deciros que aún no existía la hierba y que a finales del Jurásico aparecieron las plantas con flores y las primeras aves.

Como no podía ser de otra manera, la Cordillera del Jura es un ejemplo magnífico a nivel mundial de casi todo lo que caracteriza al Periodo Jurásico. Nos encontramos con grandes elevaciones montañosas formadas por enormes acumulaciones de rocas carbonatadas que se depositaron en un ambiente marino y que están plagadas de fósiles de ammonites, belemnites, braquiópodos y un gran etcétera. Y estos grandes paquetes rocosos recogen con gran precisión los cambios ambientales que se produjeron en el hemisferio norte durante varios millones de años, tales como variaciones en el clima, ascensos del nivel marino, modificaciones en las corrientes oceánicas e, incluso, evolución de diversos grupos faunísticos. Es decir, que, geológicamente hablando, el Jura es la panacea para cualquier profesional de la Geología que se dedique a estudiar el Periodo Jurásico.

Pero hay otro motivo por el que le tengo mucho cariño a las montañas del Jura. A los pies del extremo sur de la Cordillera se encuentra el Lago de Ginebra, o Lago Léman, cerca de cuyas orillas se sitúa la Villa Diodati, el lugar de retiro de Lord Byron y compañía a comienzos del siglo XIX y que vio nacer la literatura fantástica tal y como la conocemos hoy en día. Aunque esa es otra historia.

Ahora entenderéis que, en ocasiones, no me entere mucho del desarrollo de los encuentros de la Eurocopa. Porque a veces me imagino estos dos estadios como pequeños mares tropicales, donde los balones son ammonites con sus conchas redondeadas, el césped del terreno de juego son algas marinas, las jugadoras son peces a las que tratan de cazar los ammonites y las gradas con las espectadoras y espectadores son arrecifes de coral con los que se tropiezan los ammonites mientras nadan. Aunque espero que, en vuestro caso, seáis personas normales y simplemente disfrutéis de buenos partidos de fútbol.

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU