Las anaranjadas perlas de la Luna

A nuestra escala -la de la humanidad- la Luna ha permanecido en el cielo como un cuerpo gris e inmutable. Su rostro, completamente cubierto de cráteres, nos hace pensar en un mundo geológicamente muerto, casi fósil. Pero no siempre fue así. Nuestra Luna, al igual que la Tierra, también tuvo una juventud fiera y volátil.

Hace unos 3500 millones de años, ocurrieron sobre la superficie lunar fenómenos volcánicos como las fuentes de lava, impulsadas por la expansión de burbujas de gas que procedían del interior del manto lunar. Estas erupciones -que estaban ocurriendo en el casi vacío del espacio- eran muy diferentes a las que ocurren en la Tierra. Gracias a los minúsculos restos de vidrio formados durante estos eventos, los científicos están comenzando a descifrar algunos secretos lunares que hasta ahora habían pasado desapercibidos.

Un nuevo estudio publicado en Icarus por Williams et al. (2025) ofrece una nueva perspectiva sobre este tipo de erupciones gracias al estudio a escala microscópica de unas pequeñas “perlas” de vidrio volcánico que trajeron a nuestro planeta los astronautas de la misión Apolo 17 y que ha permitido reconstruir la presión, la temperatura y la composición de la nube de gases volcánicos fruto de una erupción, abriéndonos la puerta a comprender mejor los mecanismos eruptivos en la Luna.

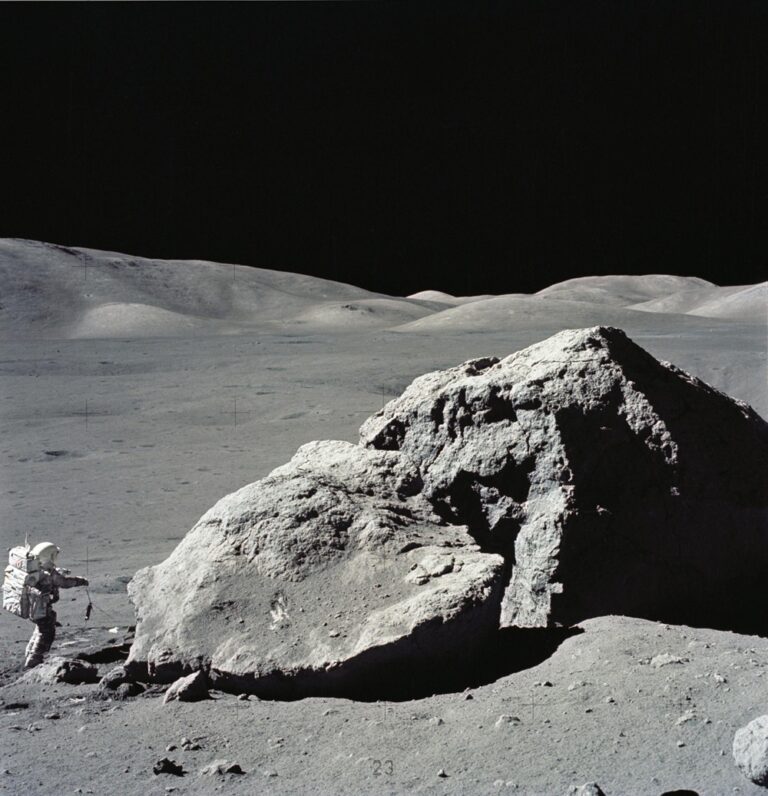

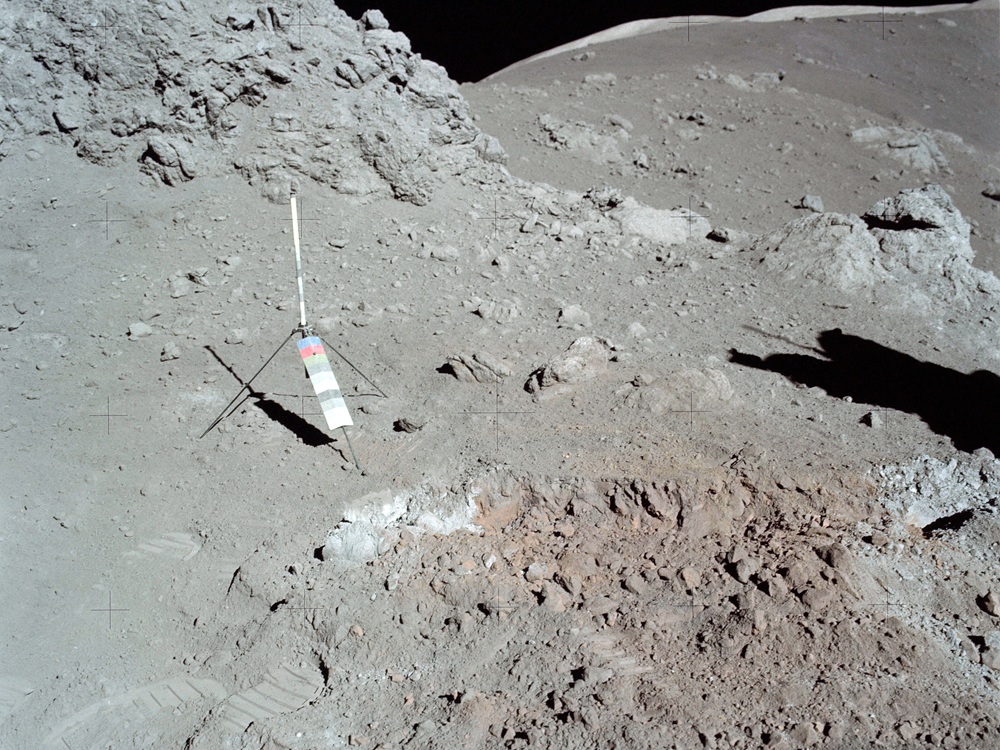

La historia del estudio de vidrios lunares comienza en 1972, en el valle de Taurus-Littrow. Los astronautas de la misión Apolo 17 Eugene Cernan y Harrison Schmitt hicieron un descubrimiento asombroso e inesperado en el llamado cráter Shorty: una pequeña zona anaranjada como un oasis entre el infinito gris del regolito lunar.

Schmitt: ¡Oh, hey! ¡Espera un momento!

Cernan: ¿Qué?

Schmitt: ¿… dónde están esos reflejos? Ya me han engañado en otras ocasiones. ¡Hay tierra de color naranja!

Cernan: ¡Bien, no te muevas hasta que no lo vea!

Schmitt: ¡Está por todas partes! ¡Naranja!

Cernan: No te muevas hasta que lo vea.

Schmitt: Lo he removido con mis pies.

Cernan: ¡Hey, aquí está! ¡Puedo verlo desde aquí!

Schmitt: ¡Es naranja!

Cernan: Espera un momento, que subo la visera. ¡Sigue siendo naranja!

Schmitt: ¡Claro que lo es! ¡Que locura! ¡Naranja! Tengo que excavar una trinchera, Houston.

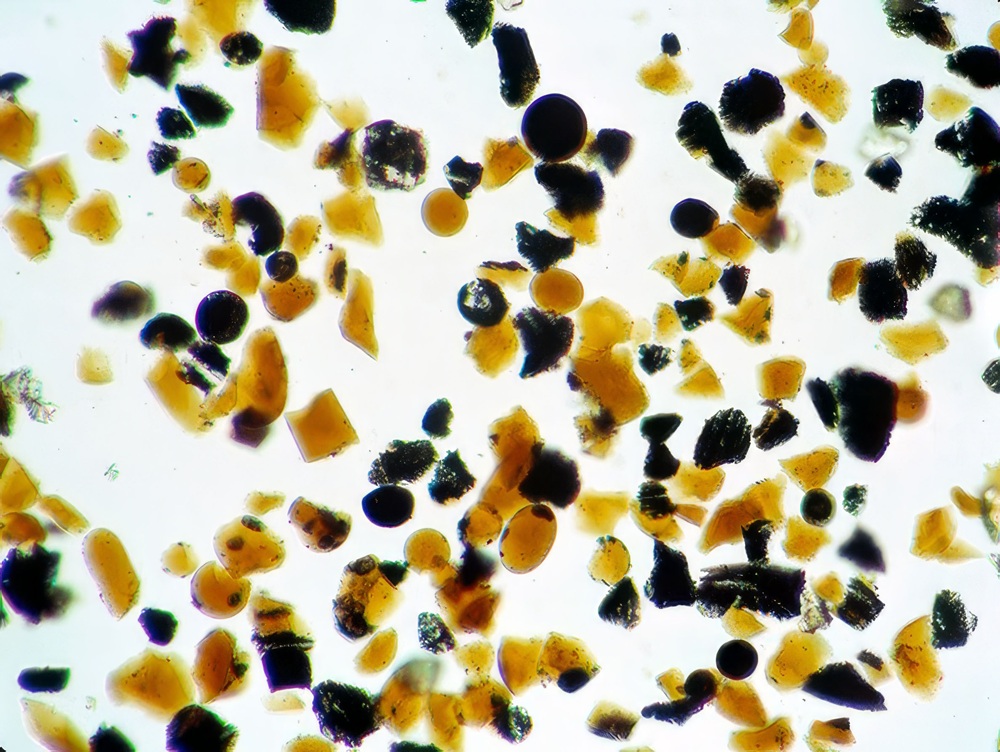

Este suelo naranja al que se refieren en la transcripción de la conversación, junto con el suelo más oscuro de alrededor, estaba formado por incontables pequeñas “perlas” de vidrio anaranjado, restos de un magma enfriado rápidamente y arrojados al cielo durante la erupción mediante fuentes de lava. Los astronautas recogieron estas muestras en tubos de muestras, los sellaron y protegieron de la contaminación de la atmósfera terrestre para su posterior estudio.

Durante décadas, los científicos habían pensado que estas perlas tenían algo de especial. Mientras las gotas de roca fundida viajaban a través del gas expulsado por la erupción, funcionaban como una especie de esponja en miniatura. Conforme estas gotas se alejaban de la parte central de la pluma de gases emitidos por la erupción, mucho más densa y caliente, algunos elementos se condensaron directamente sobre la superficie de estas perlas, recubriéndolas.

Estas coberturas, conocidas como sublimados, son como una especie de “fantasma” de la pluma de gases volcánica, aportándonos un registro directo de su química. Pero hasta ahora, el problema era leer su mensaje, ya que, con menos de 100 nanómetros de espesor, estas capas de minerales son muy frágiles, reactivas con la atmósfera terrestre y, por lo tanto, muy difíciles de analizar.

Es en esta dificultad del estudio de estas muestras donde destaca este nuevo estudio. Los autores han podido trabajar con las muestras de unas perlas de vidrio oscuro que nunca han sido expuestas al aire de la atmósfera terrestre y que aparecen también junto a las anaranjadas.

Mediante unas técnicas de estudio microscópico han podido hacer observaciones tanto a nivel morfológico como químico. No ha sido una tarea fácil, ya que, desde la apertura del tubo donde estaba esta muestra hasta el moverlas entre los distintos instrumentos, se ha tenido que hacer en una atmósfera de nitrógeno puro o en vacío. Algo que no es precisamente pan comido, pero necesario para poder realizar el estudio con las garantías de que al menos no habría alteraciones químicas en la superficie de las perlas.

Este meticuloso análisis ha conseguido descifrar una historia escrita en las distintas capas de las perlas. Una de las cosas que más han llamado la atención de los científicos es la aparición de unos “montículos” microscópicos y con forma semiesférica. Estos están formados por la esfalerita policristalina, un sulfuro de cinc.

Para que se forme la esfalerita, la nube de gas volcánico tiene que contener -obviamente- azufre y cinc. Pero más importante es este otro detalle: su formación apunta directamente a otro elemento, el hidrógeno. Los modelos termodinámicos nos cuentan que en una nube de gas pobre en hidrógeno, el cinc prefiere enlazarse con el cloro para formar cloruro de cinc. La prevalencia del sulfuro de cinc en estas perlas es una fuerte evidencia de que el gas volcánico era rico en hidrógeno en comparación con los elementos halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo y astato). Esta prueba sirve como apoyo a la teoría de que el manto lunar no está totalmente seco, sino que contiene grandes cantidades de elementos volátiles que eran capaces de impulsar estas erupciones.

Pero cuando los investigadores pudieron observar más de cerca estos montículos de esfalerita, descubrieron también un gradiente químico muy sutil, pero consistente entre los montículos: en la base, donde se unen a la perla de vidrio, estaban especialmente enriquecidos en hierro con respecto a la cima del montículo. Esta distribución, según interpretan los autores, nos cuenta la historia del viaje de la perla por la nube de gas.

Los modelos muestran que el sulfuro de hierro se condensa a temperaturas más altas y menores presiones que el sulfuro de cinc. Esto significa que conforme la perla sale disparada de la fisura volcánica, pasa primero por una región más densa y caliente donde se enriquecería en el hierro.

Conforme viajara hacia afuera de la nube de gas, hacia las zonas más frías y con menor presión, este cambio en las condiciones favorecería el depósito de las capas ricas en cinc sobre las anteriores. Esto sirve como una especie de registro de las condiciones de presión y temperatura dentro de la misma nube de gas, y del rápido viaje de la perla a través de esta.

Los investigadores han encontrado otras morfologías sobre la superficie que se habrían superpuesto sobre los montículos, lo que también sugiere que hay un orden en el depósito de otros minerales sobre las perlas. Y este detalle implicaría lo siguiente: No todas las perlas siguieron la misma trayectoria, sino que unas pudieron seguir una más corta antes de caer sobre la superficie y en la que solo dio tiempo a formar los montículos y otras que salieron disparadas mucho más altas y que por lo tanto tuvieron tiempo de quedar recubiertas de una manera más compleja al pasar más tiempo por la pluma de gases de la erupción.

Y, por último, nos falta la interpretación de la propia erupción a partir de estos datos. Los científicos han comparado las perlas de color oscuro con las famosas perlas naranjas. Mientras que las oscuras están recogidas de aproximadamente medio metro de profundidad, las naranjas estaban a muy pocos centímetros de la superficie. Los investigadores piensan que el depósito de estos materiales volcánicos ocurrió en una sola erupción, y por lo tanto su posición estratigráfica es importante: las perlas oscuras se depositaron antes que las naranjas.

Los análisis que se habían realizado anteriormente de las perlas naranjas habían mostrado que los sublimados no estaban compuestos principalmente por sulfuro de cinc, sino por cinc metálico que posteriormente había reaccionado para dar lugar a otros minerales. Los modelos termodinámicos muestran que para que se precipite el cinc nativo en vez de la esfalerita, la presión del gas en la nube tuvo que ser extremadamente baja, órdenes de magnitud por debajo a la presión a la que se forma el sulfuro de cinc.

Esto nos da una pista fundamental sobre la erupción: es posible que comenzase con una presión muy alta, creando una densa nube de gas que provocó el depósito rico en sulfuro de hierro y cinc sobre las primeras perlas de vidrio negro. Con el tiempo, la fuerza de la erupción fue disminuyendo -como ocurre en las erupciones terrestres-, la nube de gas comenzó a ser menos densa y las perlas naranjas se fueron recubriendo del cinc en estado nativo.

Los diferentes recubrimientos de las perlas, separadas por apenas unas decenas de centímetros en el regolito lunar, sirven como un testimonio de la variación en la intensidad de la erupción a lo largo del tiempo, como si pudiésemos ver una película que ha quedado registrada en minúsculos detalles de la geología lunar.

Este trabajo nos abre una ventana para refinar los modelos de funcionamiento del vulcanismo lunar y de la composición de su interior, pero también demuestra que la Luna era un mundo con sistemas volcánicos que evolucionaban y eran químicamente diversos. Y nos debe recordar que, aunque no hayamos vuelto a la Luna -el ser humano, me refiero-, las muestras que se tomaron durante las misiones Apolo todavía tienen mucho que contarnos… ¿Qué secretos aguardarán a ser descubiertos?

Referencias:

Williams, T. A., Parman, S. W., Saal, A. E., Akey, A. J., Gardener, J. A., & Ogliore, R. C. (2025). Lunar volcanic gas cloud chemistry: Constraints from glass bead surface sublimates Icarus, 438, 116607. doi: 10.1016/j.icarus.2025.116607

Fuente de la conversación: N.G. Bai ley and G.E. Ulrich (1975) APOLLO 17 VOICE TRANSCRIPT Pertaining to the geology of the landing site U.S. Geological Survey – Branch of Astrogeology

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.