Dijo Hugo Gernsback, inventor y editor de Amazing Stories, en 1930, que:

La ciencia ficción no solo es algo de enorme importancia, sino que es un factor determinante para hacer del mundo un lugar mejor para vivir, ya que educa al público general sobre las posibilidades e influencia de la ciencia en la vida cotidiana, algo que, incluso hoy, la mayoría no aprecia. […] Si se pudiera convencer de inmediato a cada hombre, mujer, niño y niña para que leyera ciencia ficción, ello resultaría en un gran beneficio para la comunidad, pues los estándares educativos de los individuos se elevarían sobremanera. La ciencia ficción haría a las personas más felices, les daría una comprensión más alta del mundo, las haría más tolerantes.

Lo llamó «ciencia ficción», pero podría haber estado refiriéndose simplemente al pensamiento científico. Al fin y al cabo, la ciencia ficción muchas veces no es más que una manera de traducir las frías ecuaciones de la ciencia al ámbito de la literatura y las humanidades para volverlas más amables. Es pensar en ciencia tal y como lo hace la ciencia, pero sin la constricción de las leyes inmutables y las ecuaciones inexpugnables.

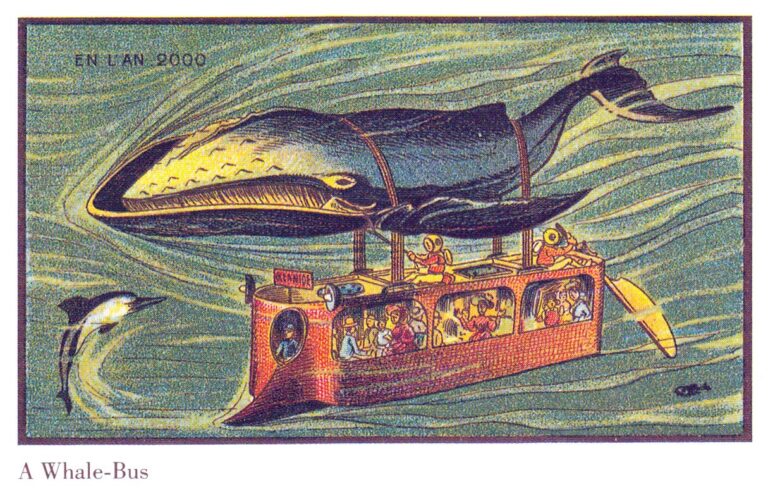

Fuente: Wonder Stories Quarterly

Sin embargo, los tiempos de Hugo Gernsback no fueron el nuestro. En aquel momento, todas las puertas del progreso y del futuro estaban abiertas. Hoy, en cambio, las encontramos tapiadas. A principios del siglo XX, casi cualquier desarrollo científico o tecnológico era motivo de celebración: la electricidad, la radio, la aviación, las primeras máquinas automáticas… A principios del XXI, la ciencia es objeto de burla, casi de desprecio, y la tecnología ha dejado de ser un medio para mejorar la vida de las personas y se ha convertido en un medio de especulación económica. Por supuesto, las narrativas tampoco son las mismas. Hemos pasado del tecnooptimismo más entusiasta a las distopías más descarnadas. De un mundo en el que todo era posible a otro en el que no es posible nada, porque pensar en posibilidades —las constructivas, especialmente— es de personas ilusas e ingenuas.

Es posible que, acostumbrada a que surgieran maravillas casi a diario desde finales del siglo XX, la humanidad haya perdido su capacidad de asombro. O que esa sensación de haber descubierto o inventado ya casi todo haya acabado con nuestra curiosidad. También es posible que, desde el momento en que la realidad empezó a superar a la ficción —o a la ciencia ficción— nuestra imaginación haya entrado en barrena. Y que todo eso sea, precisamente, lo que esté hiriendo de muerte al pensamiento científico: ¿qué es la ciencia sin capacidad de asombro, curiosidad ni imaginación?

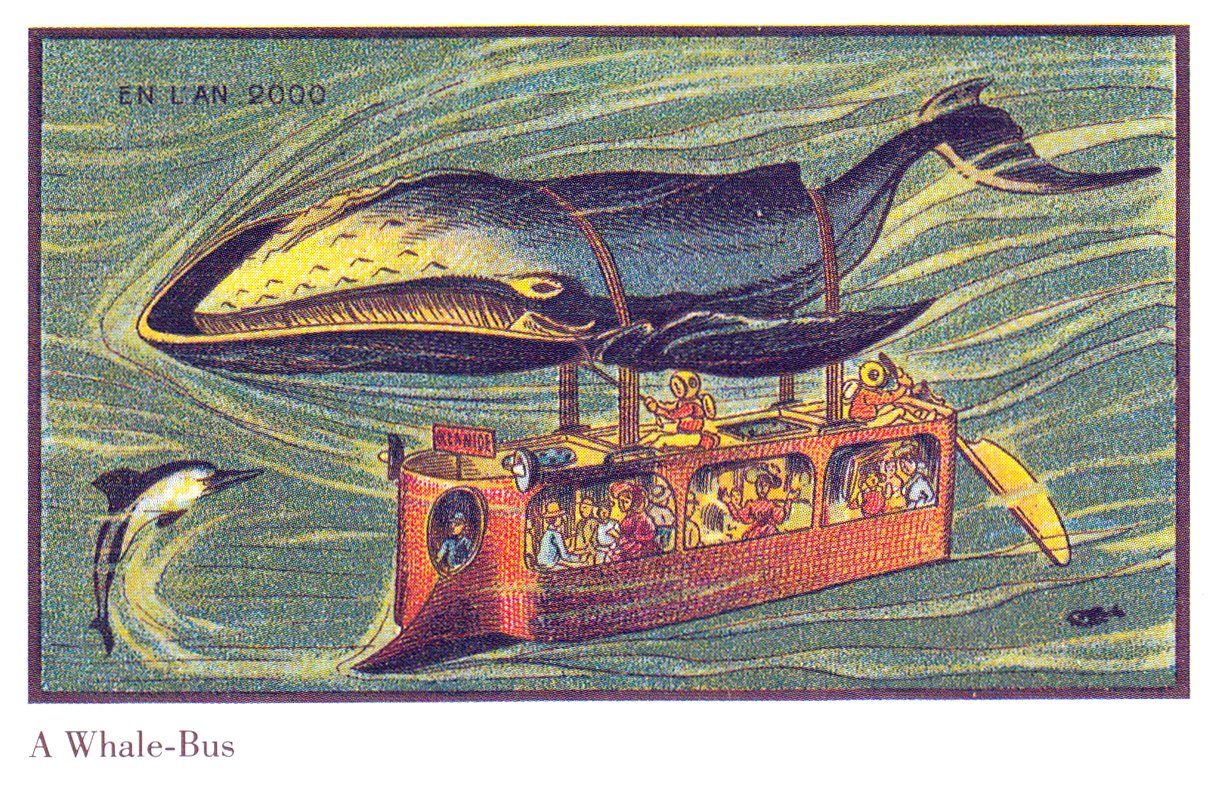

El pensamiento científico debería parecerse más al de un niño que al de un algoritmo. Hace no mucho tiempo era así. Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, la ciencia se asemejaba más a una actitud ante el mundo y la vida que a un método para observar y entender la realidad… que también, pero es posible que eso no fuera lo más importante o no, al menos, lo que hacía soñar y tener esperanza al ciudadano de a pie. La ciencia ficción moderna −y es importante recalcar lo de «moderna»— no nació en el momento en que lo hizo por generación espontánea, solo recogió el testigo de su tiempo y tradujo al lenguaje narrativo los sueños colectivos de toda una época. Seguramente esa sea la clave: soñar y, sobre todo, dejar soñar.

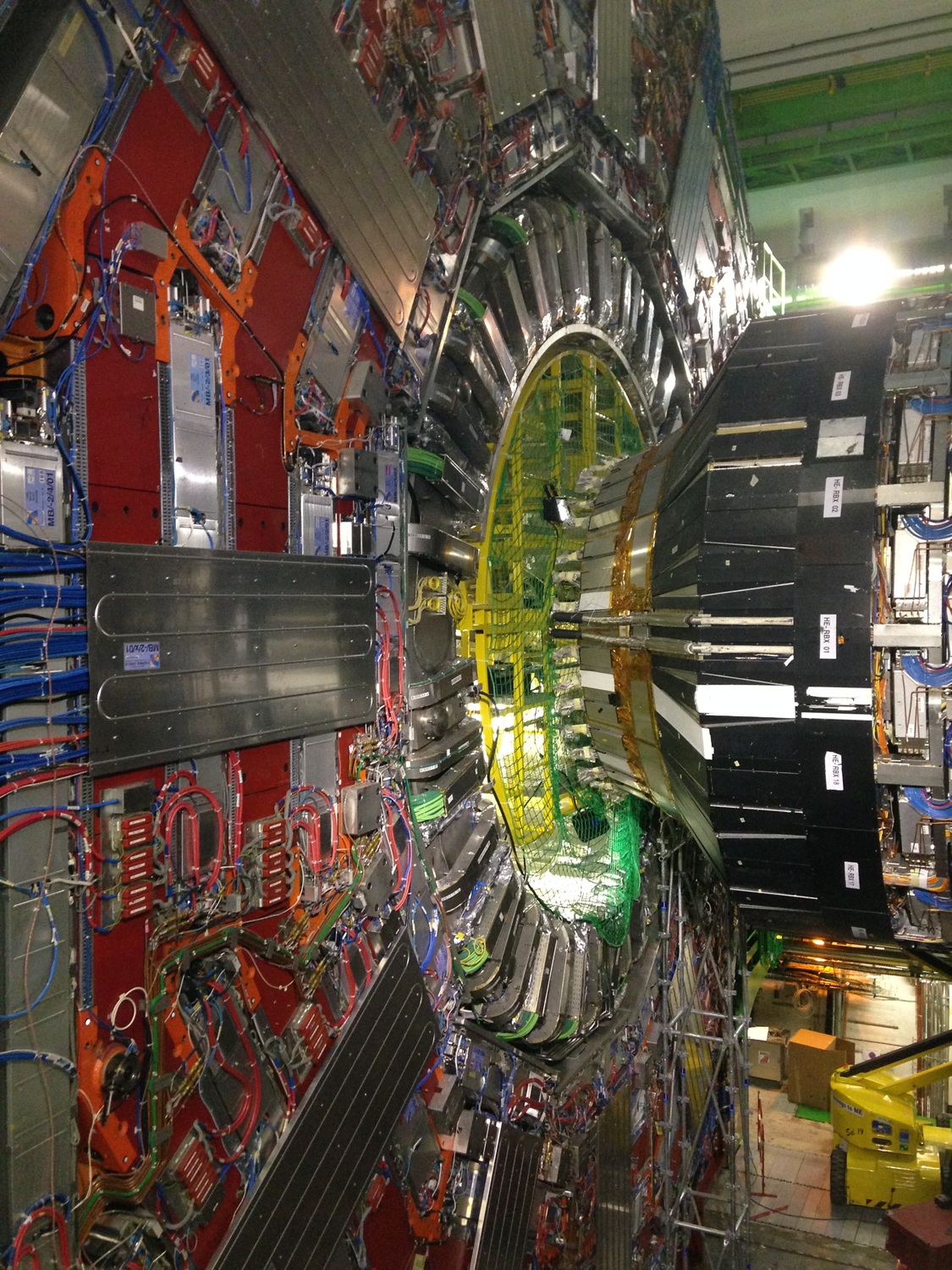

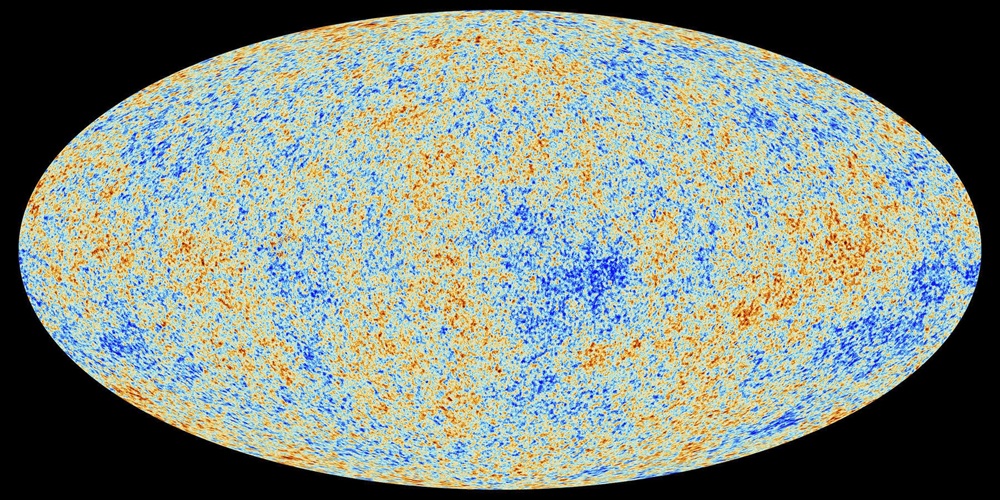

Para alguien que jamás haya tenido un contacto estrecho con la ciencia, no creo que exista demasiada diferencia entre esta y la magia. Confiar en la ciencia se convierte, así, en un acto de fe para el profano. Especialmente en lo referente a las cuestiones más complejas; aquellas en las que la experiencia se aleja del sentido común y las leyes naturales desafían a la intuición. Y estoy pensando en la física cuántica: el comodín por excelencia de las pseudociencias —¡Qué daño hizo aquella frase de Feynman de que, en realidad, nadie entendía la física cuántica! Observación: sería literalmente imposible diseñar y llevar a cabo experimentos para estudiar las propiedades de las partículas subatómicas si no conociéramos mínimamente las leyes por las que se rigen, así que algo sí entienden los físicos del tema—. Teniendo en cuenta que hacen falta al menos un par años de estudio para empezar a lidiar con la ecuación de Schrödinger y muchos más para resolverla con soltura, la mayoría de la gente solo va a poder acceder a ella a través de los relatos que les cuenten sobre lo que significa o cómo se puede interpretar. ¿Y cuáles va a preferir? ¿Los que les hacen sentir insignificantes, e incluso idiotas, o los que les dicen que gracias a ella tienen poder de decisión sobre su propio destino? La ciencia no debería intimidar, debería inspirar, y es posible que los científicos, a veces, demos un poco de miedo desde nuestro trono de expresiones incomprensibles y gráficas apabullantes. ¿Y qué hace la gente cuando tiene miedo, cuando algo le inquieta o cuando se siente incómoda?

Sí, para un científico, el lenguaje de la ciencia es incontestable, pero los científicos somos solo un subgrupo de otro más amplio de individuos que, por lo general, no hablan ese idioma —seguramente ni les interese, por eso decidieron dedicarse a otras cosas—. Comunicar la ciencia no debería, por tanto, convertirse en un empeño por que los demás nos entiendan a nosotros, en nuestros términos, sino que deberíamos ser nosotros los que tradujéramos ese conocimiento a los de ellos.

No debería ser tan complicado.

Y aquí entran en escena Hugo Gernsback y aquella manera de entender la ciencia ficción que, aunque muchos no lo sepan, fue la semilla de la que germinó el mundo en el que vivimos hoy. Los relatos fueron contando, un año tras otro, que la electricidad iluminaría el mundo, y lo iluminó; que volaríamos, y volamos; que las máquinas un día pensarían, y pensaron; que llegaríamos a la Luna, y llegamos; que podríamos comunicarnos en tiempo real con alguien al otro lado del planeta, y nos comunicamos; que muchas enfermedades incurables un día dejarían de serlo, y lo fueron; que llegaríamos hasta los confines del universo… y llegamos.

La lista de imposibles que hemos convertido en posibles es infinita. Pero, para seguir haciéndolo, necesitamos que la ciencia consiga despertar el mismo sentido de la maravilla en la sociedad que la posibilidad de que nuestro destino esté escrito en las estrellas —que a lo mejor lo está, pero no de la manera que muchos piensan, y no por ello es menos fascinante—. Necesitamos historias que, más allá de explicar lo científico —o además de—, conecten con lo humano, y lo humano no siempre es lógico ni racional ni está respaldado por ningún dato… y no pasa nada.

No hace falta que la ciencia desaparezca para que lo haga también el pensamiento científico, basta con que deje de importar… y las cosas que nos importan no suelen ser las que desafían nuestra mente, sino las que colman nuestro corazón.

Bibliografía

Gernsback, H. (1930). Science fiction vs. science faction. Wonder Stories Quarterly.

Sobre la autora: Gisela Baños es divulgadora de ciencia, tecnología y ciencia ficción.

Francisco

Dice la ministra de igualdad que solo el 1% de las pulseras de acercamiento han fallado.porque solo han fallado 45 de unas 4500. Da por hecho que todos los han intentado. Escandaloso error. sería más acertado decir que todos los que lo han intentado han fallado, es decir el 100 % Cuántas han probado?

maria eugenia hidalgo

Felicitaciones por el trabajo. es muy bueno pero deberían evitarse expresiones como «que gracias a ella tienen el poder de decidir sobre su propio destino» porque esto es lo que aprovechan grupos de poder para hacernos creer que los dueños de la ciencia y la tecnología, porque tienen dueños, nos van a solucionar todos los problemas que surgen , en parte, por el mal uso de la técnica . El ejemplo más claro es la minería, que nos dice que no importa el impacto sobre la naturaleza porque la ciencia es todopoderosa y con ella se arreglan los daños. Saludos, querida.