De “Tan” al cerebro bilingüe

En 1861, en el Hospital Bicêtre de París, un paciente conocido como “Tan” —porque esa era prácticamente la única sílaba que podía pronunciar— marcó el inicio de la neurociencia del lenguaje. Tras su muerte, Paul Broca halló una lesión en la tercera circunvolución frontal izquierda, hoy “área de Broca”, y estableció por primera vez un vínculo claro entre una región cerebral y la producción del habla. Poco después, Carl Wernicke describió un caso inverso: habla fluida pero sin comprensión. La lesión se localizaba en la región temporal posterior izquierda. Broca y Wernicke dibujaron así un mapa funcional con dos polos —frontal y temporal— conectados entre sí, un esquema que dominaría más de un siglo de investigación.

Más de siglo y medio después, los métodos han cambiado —tenemos neuroimagen, modelos computacionales y teorías psicolingüísticas cada vez más refinadas—, pero la lógica sigue siendo sorprendentemente similar. Analizar casos clínicos singulares, con precisión experimental, continúa siendo una herramienta poderosa para poner a prueba teorías fundamentales sobre cómo el cerebro humano organiza el lenguaje. Y esto es particularmente revelador cuando se trata de cerebros bilingües.

El cerebro organizador

¿Cómo organiza un cerebro bilingüe su léxico? Las propuestas se agrupan, de forma esquemática, en dos grandes familias. Una sostiene que cada lengua tiene su propio sistema léxico, más o menos conectado con el otro, pero separado: un almacén mental para el castellano y otro para el euskera, por ejemplo. La otra defiende que existe un único sistema léxico compartido, organizado no por lenguas, sino por principios universales que estructuran la representación de las palabras en cualquier idioma. Estos principios recogen propiedades estadísticas, perceptivas y estructurales del lenguaje. Incluyen, por ejemplo, la frecuencia de uso, la concreción semántica, el grado de familiaridad, la longitud, la animacidad o la similitud fonológica con otras palabras. Aquí destacaremos frecuencia y concreción porque permiten aislar mecanismos nucleares de acceso léxico.

La frecuencia es, en apariencia, sencilla: las palabras que usamos constantemente (“y”, “casa”, “niño”) tienen alta frecuencia; las que apenas aparecen (por ejemplo, “mitocondria” o “biela”) son de baja frecuencia. En realidad, no es una categoría arbitraria, sino una medida empírica obtenida a partir de grandes corpus de lenguaje real: millones de palabras extraídas de prensa, literatura, televisión, redes sociales o conversaciones cotidianas que permiten calcular cuántas veces aparece cada palabra. Así, podemos ordenar el léxico según su frecuencia relativa: “y” puede aparecer decenas de miles de veces por millón de palabras, mientras que “mitocondria” apenas unas pocas. Es un continuo, no dos compartimentos: los ejemplos extremos solo ilustran la escala. En psicolingüística experimental, este efecto se ha estudiado durante décadas, no solo en el léxico, sino también en la sintaxis, la fonología o la entonación. En todos los niveles, lo frecuente se procesa con más facilidad porque estamos expuestos, habituados y entrenados a ello. Lo interesante es que el cerebro detecta estas regularidades estadísticas y se reorganiza para explotarlas: un mecanismo central de adaptación que convierte la experiencia acumulada en eficiencia funcional.

La concreción semántica es otro principio clave. Se refiere al grado en que una palabra evoca una imagen mental sensorialmente rica. “Perro”, “manzana” o “silla” son concretas; “justicia”, “conocimiento” o “esperanza” son abstractas: dependen menos de la percepción y más de redes conceptuales y lingüísticas. Décadas de investigación muestran que las palabras concretas suelen nombrarse y comprenderse más rápido que las abstractas, tanto en población sana como en personas con daño cerebral. La razón es que activan representaciones sensoriales adicionales: al pensar en “manzana” evocamos su forma, color o textura, lo que ofrece varias “rutas” para acceder a la palabra, mientras que las abstractas dependen más de redes lingüísticas. Estudios de neuroimagen confirman esta diferencia: procesar palabras concretas activa regiones sensoriomotoras (visuales y parietales), mientras que las abstractas implican sobre todo redes frontotemporales de asociación.

Y no, las palabras concretas no son necesariamente más frecuentes. Hay términos concretos poco comunes (“astrolabio”) y abstractos muy frecuentes (“libertad”). Por eso, en investigación experimental —como en el estudio que nos ocupa— se manipulan frecuencia y concreción de forma independiente, para distinguir sus efectos y observar su interacción.

Una oportunidad excepcional

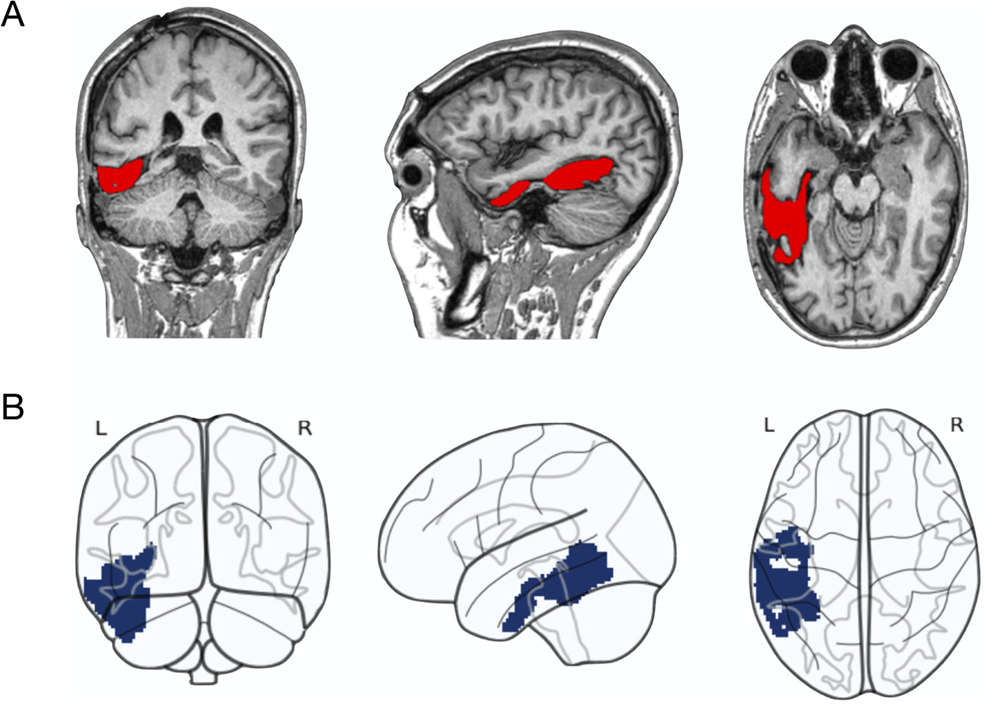

Este marco conceptual sirvió de base para un estudio reciente publicado en Neurobiology of Language por Esti Blanco-Elorrieta y Miren Arantzeta. Analizaron a una hablante nativa de euskera y castellano que, tras un ictus, desarrolló afasia anómica: un trastorno en el que el pensamiento y la comprensión permanecen intactos, pero el acceso a las palabras está alterado. La paciente sabía perfectamente lo que quería decir y podía describirlo o rodearlo con otras palabras, pero no encontraba el término exacto: como si el concepto estuviera ahí, pero la “puerta léxica” estuviera temporalmente cerrada. La lesión afectaba principalmente al giro temporal inferior y al fusiforme izquierdos, regiones clave para el acceso léxico, lo que convertía este caso en una oportunidad excepcional para examinar cómo propiedades como la frecuencia y la concreción modulan el rendimiento lingüístico.

Para explorar este efecto, se diseñó una tarea de denominación por definición, similar en espíritu a juegos televisivos como Pasapalabra. Se presentaban definiciones auditivas breves —por ejemplo, “animal doméstico que ladra” para elicitar perro— y la persona debía producir la palabra correspondiente. Se seleccionaron 180 sustantivos y se usaron en ambas lenguas —los mismos conceptos con sus equivalentes en euskera y castellano—, generando 360 ensayos en total (180 por lengua). Frecuencia (alta/baja) y concreción (alta/baja) se cruzaron ortogonalmente, formando cuatro grupos de 45 ítems. Los estímulos se presentaron en orden aleatorio dentro de cada sesión, y cada lengua se evaluó en sesiones separadas. Además, participaron 24 bilingües sanos, emparejados en edad, nivel educativo y perfil lingüístico con la paciente. Su papel era esencial: permitían establecer cómo se comporta una persona sin lesión cerebral en exactamente la misma tarea, para asegurarnos de que los efectos observados en la paciente se debían realmente a la lesión localizada, y no a dificultades generales de la prueba o del material.

Perfiles de frecuencia por lenguas

Los resultados fueron claros. En los jóvenes bilingües sin daño cerebral, se observó el patrón clásico: las palabras más frecuentes y más concretas se produjeron con mayor precisión. En la participante con afasia, en cambio, la diferencia entre palabras frecuentes e infrecuentes fue mucho más marcada que en los controles, tanto en euskera como en castellano: las palabras poco frecuentes le resultaban desproporcionadamente difíciles.

Ahora bien, no eran exactamente las mismas palabras en ambas lenguas las que le resultaban difíciles. El solapamiento de errores entre euskera y castellano fue incluso menor de lo esperado por azar. Si el problema hubiera sido conceptual, esperaríamos que fallara los mismos ítems en ambas lenguas. Pero lo que ocurrió es que cada lengua tiene su propio perfil de frecuencias, y la lesión afectaba sobre todo a las palabras menos frecuentes dentro de cada sistema, aunque no coincidieran entre idiomas. La condición de baja frecuencia y baja concreción ilustra bien este patrón: la paciente acertó solo alrededor del 18 % de esos ítems en ambas lenguas, frente a niveles claramente superiores en los controles. Así, el patrón de afectación es paralelo, pero no idéntico palabra por palabra, revelando un principio organizativo basado en propiedades léxicas generales, no en la lengua en sí.

Implicaciones teóricas y cognitivas

Las implicaciones son múltiples. En el plano teórico, este caso aporta evidencia a favor de modelos integradores, donde principios universales (frecuencia, concreción, animacidad, familiaridad…) contribuyen a estructurar el léxico más allá de las lenguas particulares. En el plano cognitivo, reabre preguntas sobre plasticidad: si la organización del acceso léxico refleja niveles de activación modulados por la experiencia de uso, ¿podrían los cambios vitales en esa experiencia —migración, trabajo, envejecimiento— reconfigurar con el tiempo las rutas de acceso en la corteza temporal inferior?

El paciente “Tan” nos enseñó a vincular regiones y funciones. Wernicke añadió el polo de la comprensión. Hoy, un único caso cuidadosamente estudiado permite poner a prueba modelos más finos sobre cómo el cerebro bilingüe accede a sus palabras. La combinación de métodos clásicos —lesiones— y paradigmas experimentales contemporáneos sigue revelando principios generales. De Broca al bilingüismo euskara–castellano, el hilo es claro: cuando una pieza falla, el sistema muestra sus reglas.

Referencias:

Blanco-Elorrieta, E. & Arantzeta, M. (2025). Basque-Spanish bilingual aphasia: A case-study to reveal frequency-based, language-agnostic lexical organization in bilinguals. Neurobiology of Language doi: 10.1162/nol_a_00170

Blanco-Elorrieta, E. & Caramazza, A. (2021). A common selection mechanism at each linguistic level in bilingual and monolingual language production. Cognition, doi: 10.1016/j.cognition.2021.104625

Pinker, S. (1995). El instinto del lenguaje. Cómo crea el lenguaje la mente. Madrid: Alianza Universidad.

Sobre la autora: Miren Arantzeta es investigadora Ramón y Cajal en el Grupo de Investigación Gogo elebiduna (La mente bilingüe) de la Universidad del País Vasco (EHU).