Existe una expresión en el arraigo de frases castellanas que se lleva repitiendo durante siglos, pero que, desgraciadamente, se está perdiendo rápidamente en el acervo lingüístico moderno, y que a mí me encanta. Esta expresión reza así: “vale un potosí”. Con estas simples palabras nos estamos refiriendo a algo o alguien que tiene un enorme valor, hasta el punto de considerarlo como un auténtico tesoro. Pero, ¿de dónde viene esta palabra tan rara?

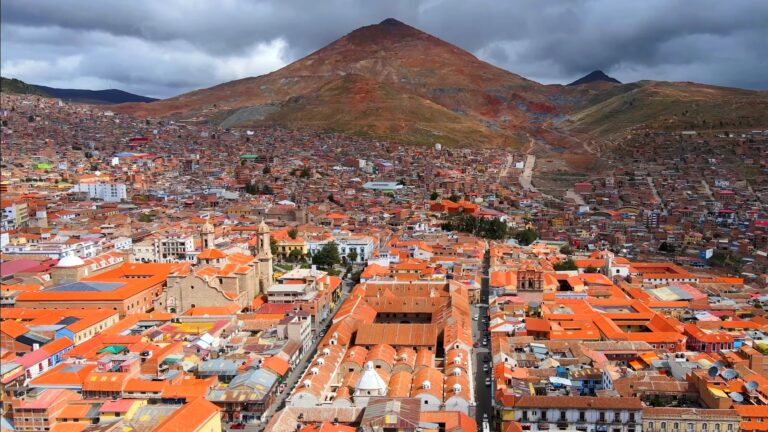

Para buscar la respuesta, debemos viajar a mediados del siglo XVI. En aquella época, los exploradores españoles que recorrían Sudamérica llegaron a la zona que ocupa la actual Bolivia. Allí se encontraron con una montaña en la que los pueblos indígenas explotaban varios minerales metálicos, entre ellos plata, a la que llamaron Cerro Rico por esa gran abundancia minera. Pero la población se refería a ese lugar con el término quechua “potoq” o “potojsi”, así que rápidamente esta localidad pasó a denominarse Potosí. En pocos años, esta explotación minera aportó toneladas de plata a la corona española, facilitando la expansión imperial por Sudamérica y convirtiendo a los buques que traían a la España peninsular [*] este preciado metal en auténticos objetos de deseo de piratas, bucaneros y corsarios. Incluso, Potosí tuvo una casa de la moneda para poder acuñar reales con la plata extraída del Cerro Rico. Y así es como la palabra potosí acabó convirtiéndose en sinónimo de riqueza desde finales del siglo XVI.

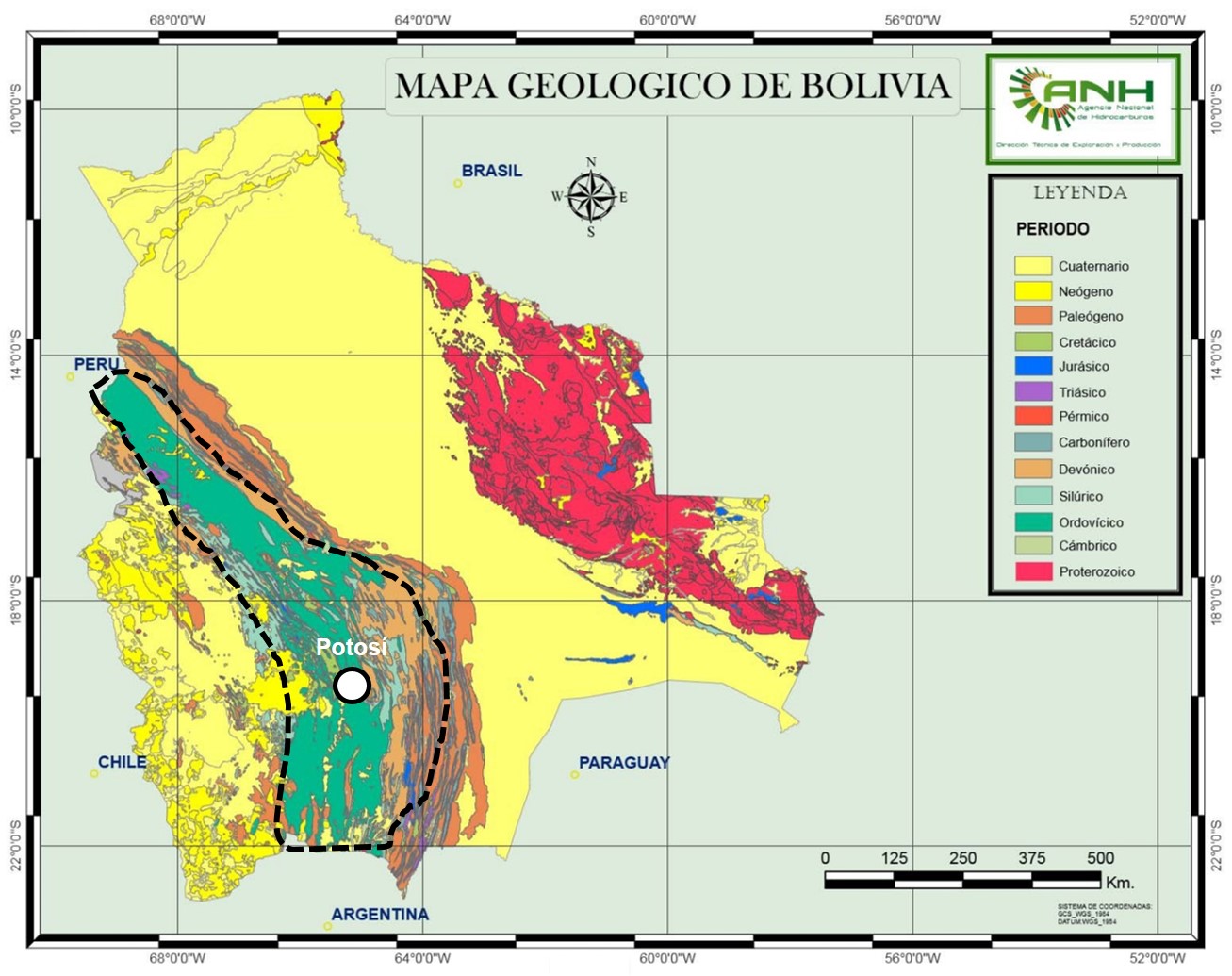

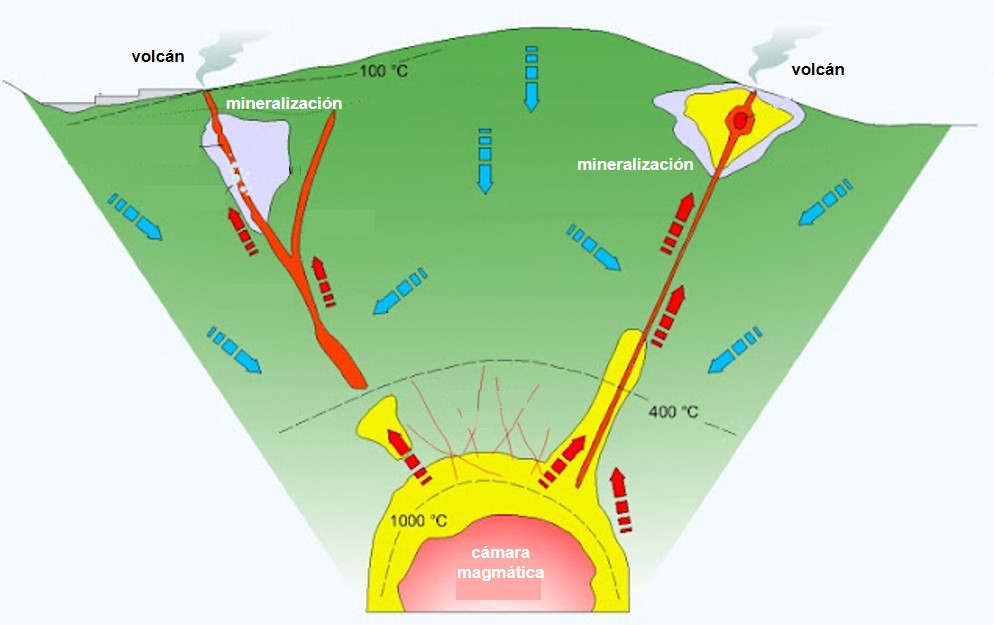

Pero vamos a dejar la historia y pasemos a hablar de Geología. Si nos fijamos en el margen occidental de Bolivia, podemos encontrarnos con una serie de cordilleras que dibujan una pequeña curvatura y que están formadas, principalmente, por rocas depositadas en un fondo marino durante el Periodo Ordovícico, hace más de 400 millones de años. Pero lo más interesante empezó a ocurrir durante el Mioceno, hace más de 15 millones de años, cuando muchas estas montañas fueron sometidas a un importante vulcanismo, como le pasó a Cerro Rico. Cuando esos magmas empezaron a ascender hacia la superficie desde las cámaras magmáticas emplazadas bajo las cordilleras, lograron calentar las aguas subterráneas que circulaban junto a ellas, permitiendo además que varios de los elementos metálicos del magma acabasen disueltos en esos fluidos calientes. Estas aguas cargadas de elementos químicos circularon también hacia la superficie, pero, antes de salir al exterior, se enfriaron a poca profundidad, perdiendo la capacidad de transportar los elementos metálicos, que acabaron formando niveles mineralizados. Y aquí entra lo más importante, ya que este circuito de fluidos calientes generando mineralizaciones metálicas no se detuvo hasta que terminó la actividad volcánica, ya que el agua fría que se infiltraba en el terreno y circulaba bajo tierra, en cuanto se acercaba al magma, se convertía en nueva fuente de depósitos minerales.

Sé que, dicho así, este proceso puede parecer muy complejo. Pero, en realidad, es como si esta zona hubiese actuado como varias ollas a presión llenas de agua y con varios minerales metálicos en el fondo. Al poner las ollas al fuego, el agua de la parte inferior se calienta, disuelve los elementos metálicos y se los lleva consigo en su ascenso hasta la parte superior de la olla, donde se enfría, suelta los minerales y vuelve a bajar al fondo, para comenzar de nuevo su viaje.

Gracias a estos procesos volcánicos, en las cordilleras occidentales de Bolivia encontramos una banda con numerosos yacimientos de minerales metálicos entre los que encontramos elementos químicos tan preciados como la plata, el plomo, el zinc, el estaño o, incluso, el oro, en cantidades descomunales. Minerales que ya fueron explotados por los pueblos indígenas desde hace cientos de años, incluso antes de adquirir fama internacional a partir de mediados del siglo XVI por los conquistadores españoles, y que aún en la actualidad siguen siendo minados por el pueblo boliviano. Aunque las minas de Potosí han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y se han convertido en un tesoro turístico y nacional de Bolivia, por lo que la mayoría de las cooperativas mineras están abandonando la explotación de Cerro Rico, para asegurar su protección y conservación de cara a las generaciones futuras.

Para quienes os lo estéis preguntando, este dicho popular no aparece tal cual en el Quijote. En aquella España de finales del siglo XVI, la palabra potosí ya se había convertido en un sinónimo de algo valioso, así que Miguel de Cervantes la utilizó con ese significado en algunos de sus escritos. De esta forma, el propio ingenioso hidalgo la utiliza para asegurarle a su fiel escudero que, ni con todas las minas de potosí, podría pagarle el sacrificio que está a punto de realizar. Aprovechando que el manco de Lepanto vuelve a estar de moda gracias al cine, creo que es el momento más adecuado para recuperar esta expresión tan geológica que nunca debería abandonar el maravilloso mundo del dicho popular.

Agradecimientos:

Quiero dar las gracias a mis colegas y grandes amigas Iranzu Guede y Jone Mendicoa por darme la idea y las referencias científicas básicas para escribir este artículo. ¡Vosotras sí que valéis un potosí, chicas!

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la EHU

[*] Nota del editor: Debido a la influencia cultural anglosajona, muchas personas se refieren a la España de Ultramar como «colonias», cuando el Imperio Español nunca tuvo colonias, sino provincias (virreinatos) que eran parte integral del imperio, tan España era Potosí como Valladolid. Es similar al Imperio Romano, que tenía provincias, no colonias, y se distinguía así de Grecia, que sí tenía colonias (empórion, asentamientos comerciales; de esta palabra, por ejemplo, viene el nombre de la localidad de la costa catalana Ampurias, en catalán, Empúries). Una colonia es una empresa mercantil (o religiosa, como algunas inglesas en América) y, por tanto, privada y autónoma, aunque suele requerir un permiso del monarca para su implantación, y este está representado por un gobernador que vela por sus intereses económicos. Los virreinatos eran «tierra del rey», por eso los gobernaba un virrey, y eran una parte integral del estado. En la España americana se podía acuñar moneda en nombre del rey, como se hacía en la España europea. Como contraste, las pocas monedas acuñadas en las colonias inglesas de América no se hicieron con permiso del rey, y, finalmente, fueron expresamente prohibidas y la ceca clausurada. Toda esta explicación viene a cuenta de lo que se observa en la parte superior de los reales de a ocho españoles y permite entenderla: VTRAQUE (se escribe junto en latín, aunque se separa en la moneda por motivos estéticos) VNUM, ambos como uno.