El violento nacimiento de Venus

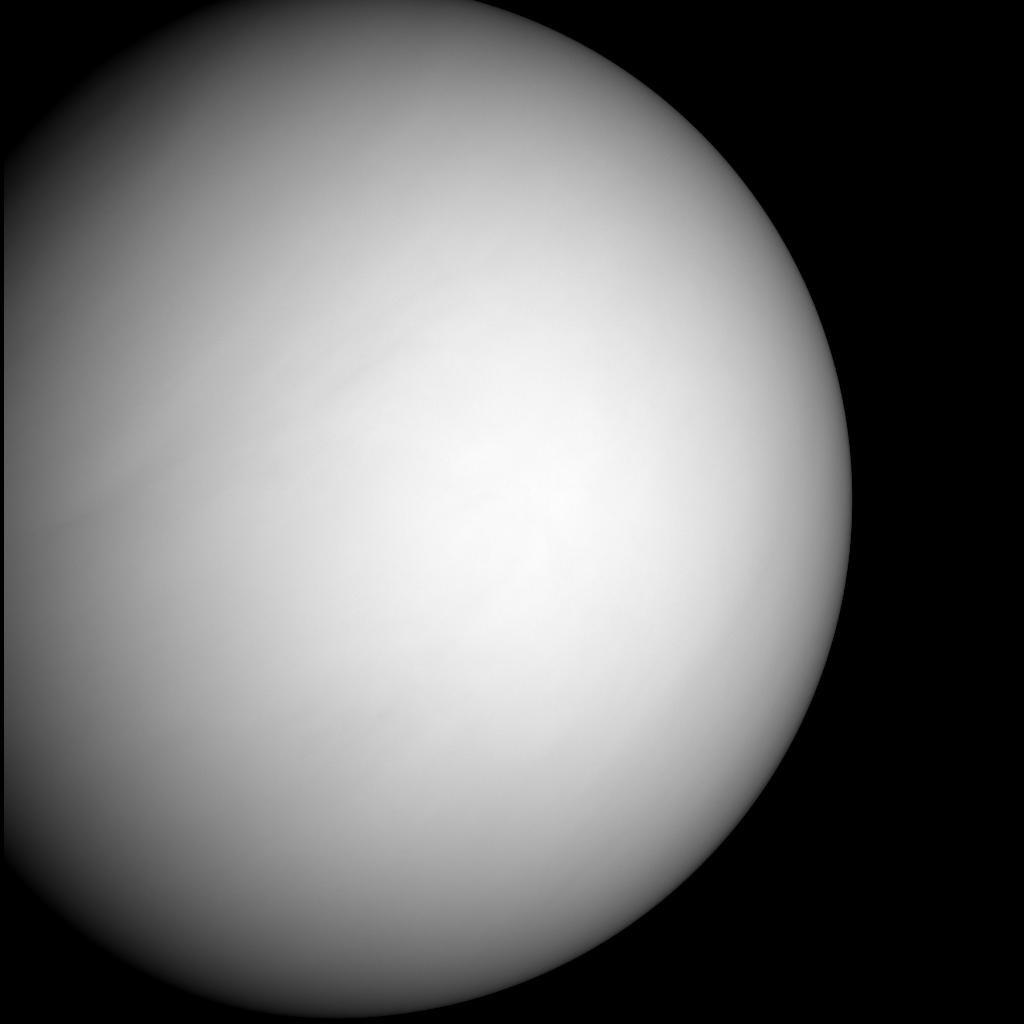

Cuando hablamos en términos coloquiales muchas veces nos referimos al planeta Venus como una especie de gemelo de nuestro planeta, pero la realidad nos dice que de gemelos más bien tienen poco. Quizás sí podríamos llamarlos hermanos, ya que ambos son planetas rocosos y tienen un tamaño, composición y densidad similar.

A pesar de este aparente parecido son dos mundos antagónicos. La Tierra es un planeta templado, con océanos de agua líquida y casquetes polares, mientras que Venus sería lo más parecido al infierno: Un mundo con temperaturas que se acercan a los 500 ºC rodeado por una densa e irrespirable atmósfera de dióxido de carbono, nitrógeno y dióxido de azufre.

Pero hay muchas más diferencias, alguna de ellas muy llamativas. El día de Venus dura nada más y nada menos que 243 días terrestres y, por si fuese poco, gira sobre sí mismo al revés. Bueno, en sentido contrario al de la Tierra y al de la mayoría de los planetas. Y hay un detalle más que fascina a los científicos y del que todavía no tenemos una respuesta clara al porqué: Venus está solo, no tiene ni un solo satélite natural que quizás hubiese podido ser clave para estabilizar su giro e incluso su clima.

¿Cómo pudieron ambos planetas empezar siendo tan parecidos y evolucionar hacia mundos tan diferentes? Un nuevo estudio publicado por Bussmann et al. (2025) parece haber sido capaz de traer una nueva teoría para explicar las causas y al menos resolver -aparentemente- estas dos últimas diferencias mediante la simulación de un impacto gigante contra la superficie de Venus cuando el Sistema Solar era mucho más joven.

Los inicios del Sistema Solar fueron realmente agitados. Las simulaciones sobre la formación de nuestro sistema planetario muestran que las últimas etapas de su formación estuvieron probablemente dominadas por colisiones de una magnitud inimaginable.

De hecho, la teoría más ampliamente aceptada sobre la formación de nuestra propia Luna tiene mucho que ver con esto, ya que incluye un cuerpo del tamaño de Marte chocando con nuestra proto-Tierra. Y no sería raro pensar que Venus hubiese sufrido un destino similar, pero… ¿qué tipo de impacto podría haber dejado a Venus tal y como lo conocemos hoy?

Para responder a esta pregunta, los científicos han ejecutado una serie de modelos numéricos que permiten analizar con gran nivel de detalle la física de estas grandes colisiones. Crearon un proto-Venus diferenciado en dos capas con un núcleo de hierro que formaría un 30% de la masa del planeta y un manto rocoso que ocuparía el 70% restante.

Tras la creación de este gemelo digital, comenzaron a “dispararle” cuerpos planetarios de distintos tamaños, con distintos ángulos y velocidades. La clave no era el hacer una sola simulación, sino explorar el amplio abanico de posibilidades en cuanto a los parámetros de impacto. En total realizaron 81 simulaciones diferentes variando los parámetros más importantes para ver que pasaba.

Como decíamos en el párrafo anterior, dispararon contra el proto-Venus cuerpos de distintos tamaños, desde cuerpos de tan solo 0.01 veces la masa terrestre hasta otros del tamaño de Marte y con una masa de 0.1 veces la de nuestro planeta. También variaron las velocidades de colisión en un rango entre los 10 y los 15 km/s, suficientes para alcanzar la velocidad de escape de Venus.

También cambiaron las condiciones iniciales de este proto-Venus. Ya que no sabemos cómo podría haber sido este embrión planetario antes de la gran colisión, probaron también con diferentes periodos de rotación, desde uno de cero horas -es decir, con el planeta sin girar sobre si mismo- hasta uno en el que el día tan solo duraba dos horas y media, más rápido que Júpiter. También probaron distintas geometrías de impacto, desde unas colisiones “frontales” hasta otras más oblicuas y tangenciales capaces de añadir o restar momento angular al planeta.

El primer objetivo de los investigadores era el intentar resolver el misterio de la lenta velocidad de rotación y su sentido “inverso”. Para considerar que habían dado en el clavo, el escenario del impacto no necesitaba producir una velocidad de rotación como la actual, que es equivalente a 243 días terrestres. Solo necesitaban que la velocidad de rotación tras el impacto fuese de aproximadamente de 2 días o más.

Este es el umbral conservador que marcan algunos modelos de como podría haber sido la velocidad de rotación de Venus en el pasado. Y es que un Venus girando tan lentamente, con una atmósfera tan densa como la actual, permitiría que las mareas gravitatorias y térmicas que provoca la atmósfera sobre la superficie sirviesen como un freno que, a lo largo de miles de millones de años, frenase al planeta hasta la velocidad de rotación de hoy día, como un enorme lastre.

Curiosamente, los científicos se dieron cuenta que un gran número de los escenarios de impacto simulados son capaces de generar este resultado sin problemas. Si el proto-Venus no giraba sobre sí mismo antes del impacto, la solución era directa: una colisión frontal con un objeto del tamaño de Marte sería suficiente. Pero con un cuerpo pequeño, incluso con un impacto muy tangencial podría dejar al planeta con periodos de rotación superiores a las 48 horas.

Pero más llamativos fueron los resultados cuando simularon el impacto con un Venus girando sobre sí mismo. En este caso, el cuerpo que impactaba contra el proto-Venus tenía no solo que cambiar su velocidad de rotación, sino también de invertirla.

Para conseguir este efecto, se necesitaba un impacto oblicuo que golpease al planeta en contra de su dirección de rotación, algo que en las simulaciones es un escenario posible. Eso sí, en el caso de un Venus con una rotación muy rápida -el escenario de 2.5 horas- necesitaría de múltiples impactos para frenarlo e invertir su rotación, algo mucho más difícil desde el punto de vista estadístico.

Y ahora que tenemos resuelta la primera parte del puzle, ¿Por qué Venus no tiene un satélite natural? Estos mismos impactos son capaces de lanzar una gran cantidad de materia a la órbita, formando anillos cuyos fragmentos pueden ir fusionándose para formar un satélite, como en el caso de la Tierra y la Luna.

No todo iba a ser tan fácil ni tan bonito para Venus. El estudio tiene una derivada muy importante: los investigadores han encontrado una fuerte correlación positiva entre el momento angular del sistema tras el impacto y la masa del disco de materia producido por el impacto. Es decir, si el impacto acelera mucho al planeta, también lanza hacia afuera una gran cantidad de materia, mientras que los impactos que dejan al planeta con una velocidad de rotación pequeña, la cantidad de materia que se expulsa al espacio es mucho menor.

Aquí es donde se unen las dos partes del estudio, ya que los investigadores opinan que son las dos caras de una moneda. Los escenarios que fueron capaces de explicar por qué Venus gira tan lentamente son los mismos que no pudieron crear un gran disco de materia alrededor del planeta y que acabase formando un satélite.

Además, la estabilidad del disco de materia alrededor de los planetas depende de su distancia con respecto a la órbita síncrona del planeta, la altitud a la cual una satélite gira a la misma velocidad que el propio planeta, un caso similar al de los satélites geoestacionarios en el ecuador de la Tierra.

Para el caso de un Venus girando tras el impacto con un periodo de 48 o más horas, la órbita síncrona estaría muy lejos, en torno a unas 10 veces el radio del planeta. Los investigadores analizaron todos los discos de materia formados en las simulaciones observando que, en cada caso, la poca materia que acaba en órbita lo hacía muy dentro de la órbita síncrona.

Este material estaría, de algún modo, condenado. En vez de unirse formando un satélite con una vida prolongada -en tiempo geológico, claro- las fuerzas de marea irían acercándolo a Venus. Este disco de materia iría lentamente haciendo una espiral descendente hacia el planeta, cayendo finalmente sobre su superficie.

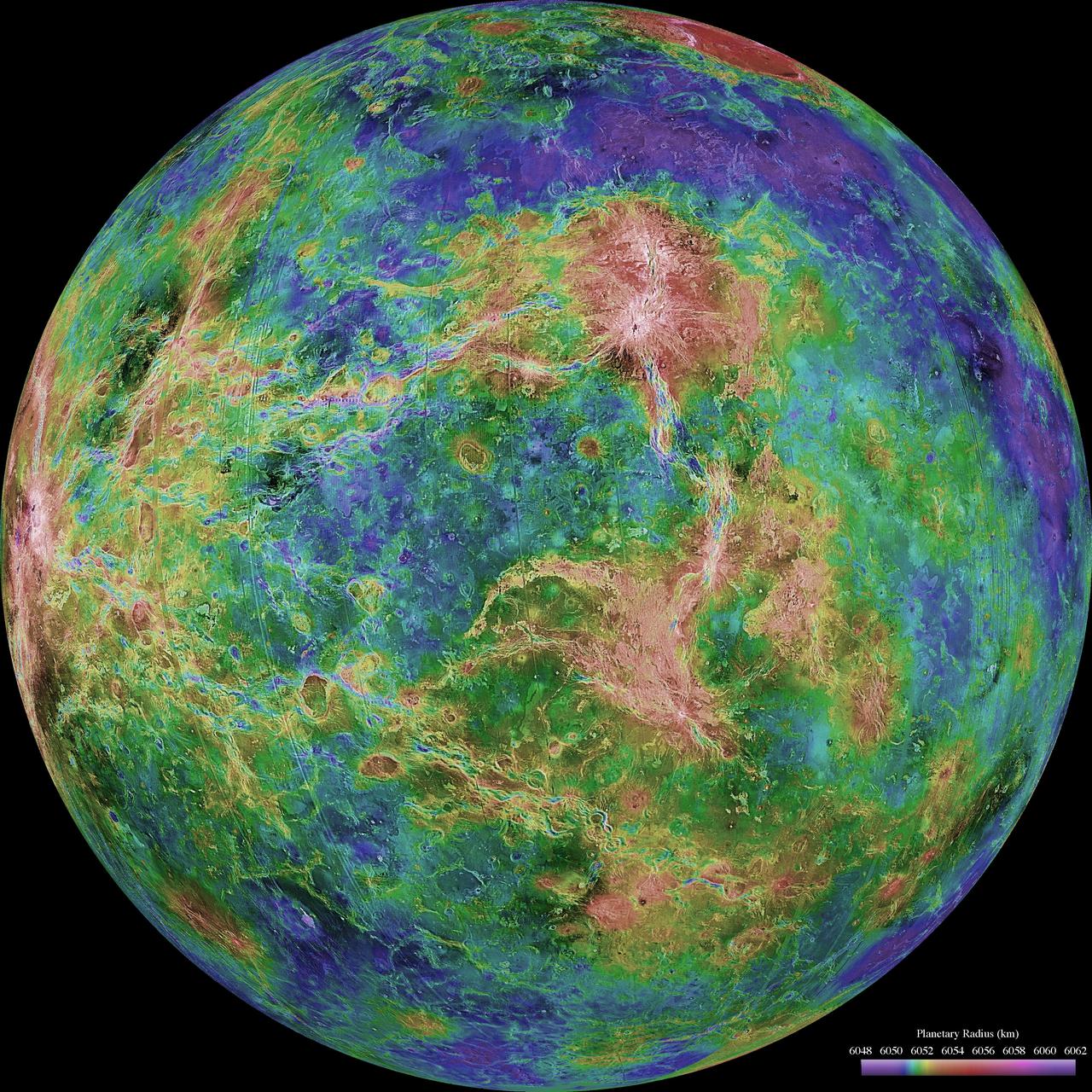

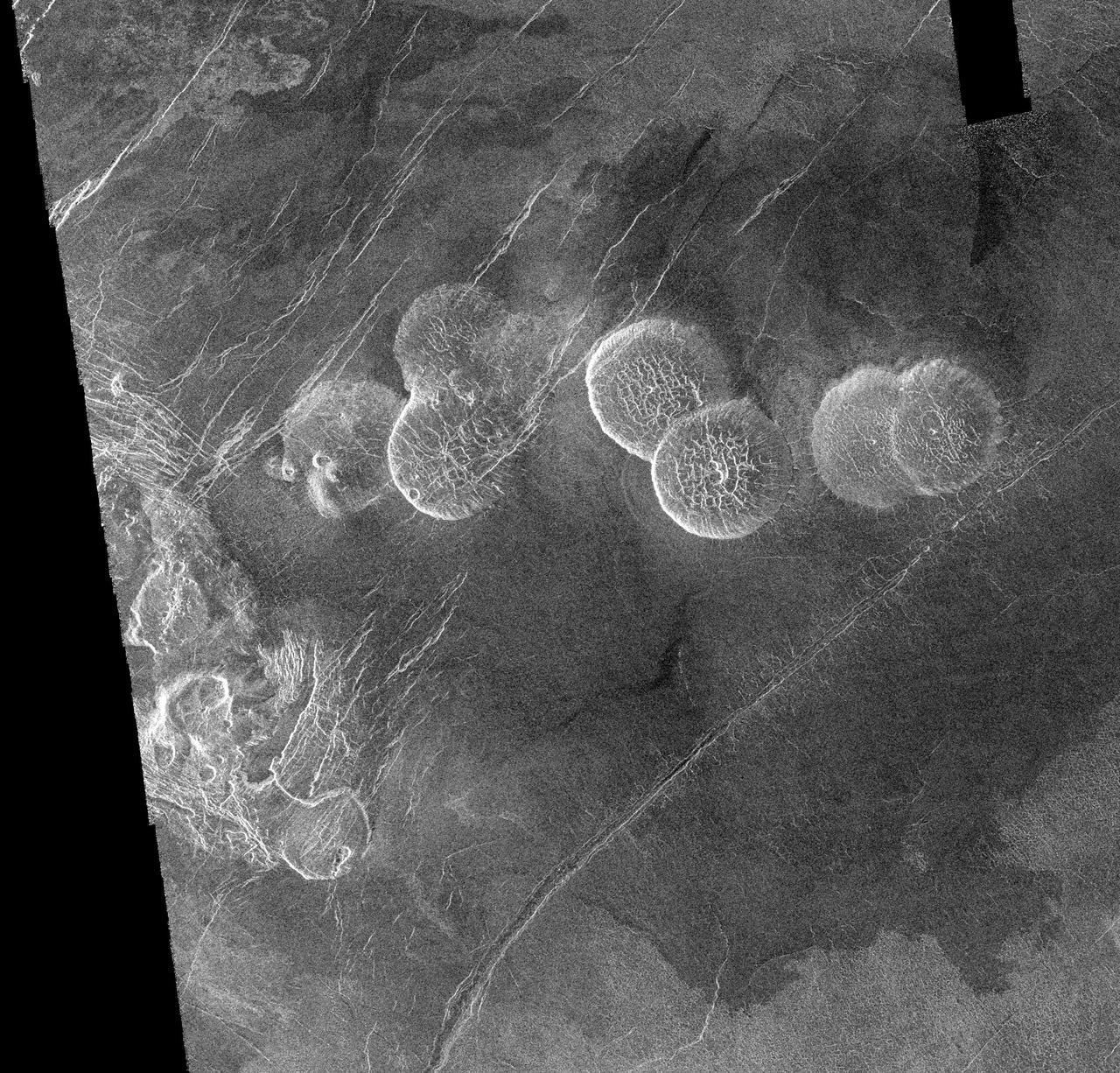

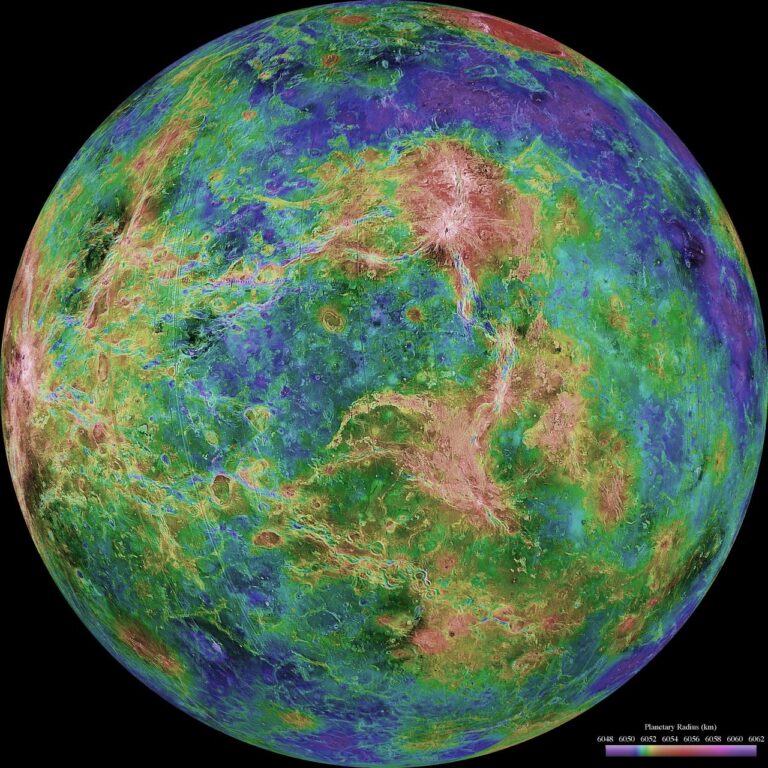

Los resultados de este modelo no son un final en sí mismo, sino un inicio para comprender mejor la evolución de Venus. Un impacto de esta magnitud es capaz de “reiniciar” un planeta, ya que introduce una inmensa cantidad de energía cinética que, a su vez, se transforma en energía térmica, fundiendo grandes cantidades de la corteza y manto de Venus y alterando su evolución geodinámica.

Comprender mejor como Venus se ha ido enfriando, como se ha desarrollado la convección en el manto y conocer detalles que nos permitan entender el por qué, por ejemplo, no ha desarrollado una tectónica de placas, puede ser fundamental para por fin responder a la pregunta de por qué dos planetas que nacieron siendo tan iguales, acabaron teniendo un destino antagónico.

Referencias:

Bussmann, M., Reinhardt, C., Gillmann, C., Meier, T., Stadel, J., Tackley, P., & Helled, R. (2025) The possibility of a giant impact on Venus. Astronomy & Astrophysics doi: 10.1051/0004-6361/202555802

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.

Rawandi

«El día de Venus dura (…) 243 días terrestres»

Ese dato es erróneo, Nahúm. El día venusino dura unos 117 días terrestres. Debido a la lenta rotación de Venus, su día y su rotación difieren mucho. Tampoco en nuestro planeta la rotación coincide con el día, aunque la diferencia entre ambas cantidades es pequeña porque la Tierra posee una rotación veloz.