Antonio Casado da Rocha

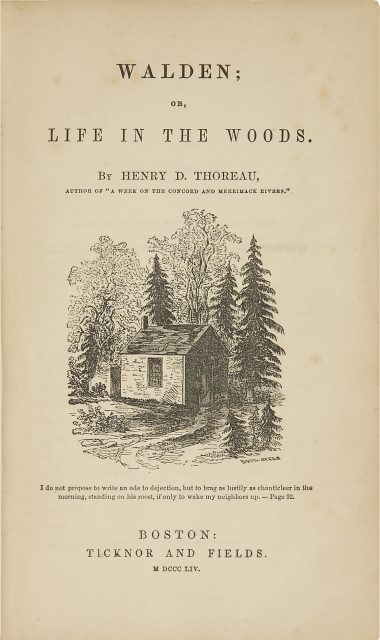

El escritor norteamericano Henry David Thoreau (Concord, Massachusetts, 1817) es mundialmente conocido por sus méritos literarios (en particular, como detonante del género que luego se ha dado en llamar como nature writing) y por haber inspirado a activistas sociales como Gandhi, Martin Luther King, etc., diferentes prácticas políticas en torno al concepto de “desobediencia civil”. Pero en las numerosas menciones que ha recibido en los medios de comunicación a propósito del bicentenario de su nacimiento, que se celebra este 12 de julio, no abundan las referencias a su trabajo como naturalista ni como crítico de la cultura tecnocientífica. Son estas las que quisiera presentar aquí aunque sólo sea en parte.

Afortunadamente, la revista Nature publicó este 15 de junio una oportuna pieza sobre ese mismo tema. En ella, Randall Fuller describe la evolución del pensamiento de Thoreau con respecto a la ciencia tras la publicación de su obra maestra, Walden, en 1854. Hasta esa fecha, Thoreau se había mantenido más o menos fiel al movimiento trascendentalista, un grupo de intelectuales agrupados en torno a Ralph Waldo Emerson. No es sencillo definirlo, pero por un lado podemos decir (como hace Fuller) que el trascendentalismo surgió como una reacción de descontento con el modo de vida americano en la primera mitad del siglo XIX. Por el otro, cabe añadir que el trascendentalismo fue una forma de adaptar a la cultura americana el idealismo y el romanticismo europeos (como dijo Emerson, es “el idealismo tal como se lo entiende en 1842”).

Ese movimiento trascendentalista tenía una visión peculiar de la naturaleza. En lo que podríamos considerar su manifiesto, el ensayo Nature de Emerson (1836), se la describe como “el símbolo del espíritu”. Para los trascendentalistas el mundo empírico, visible, tenía un aspecto moral y espiritual que era intrínsecamente bueno. De hecho, como para ellos toda naturaleza es humana o aspira a ser humanizada, Emerson y sus seguidores veían el avance de la ciencia moderna y la revolución industrial como algo inevitable y positivo, prueba del progresivo paso del reino de la necesidad al de la libertad, de la asimilación de todo el universo a la racionalidad.

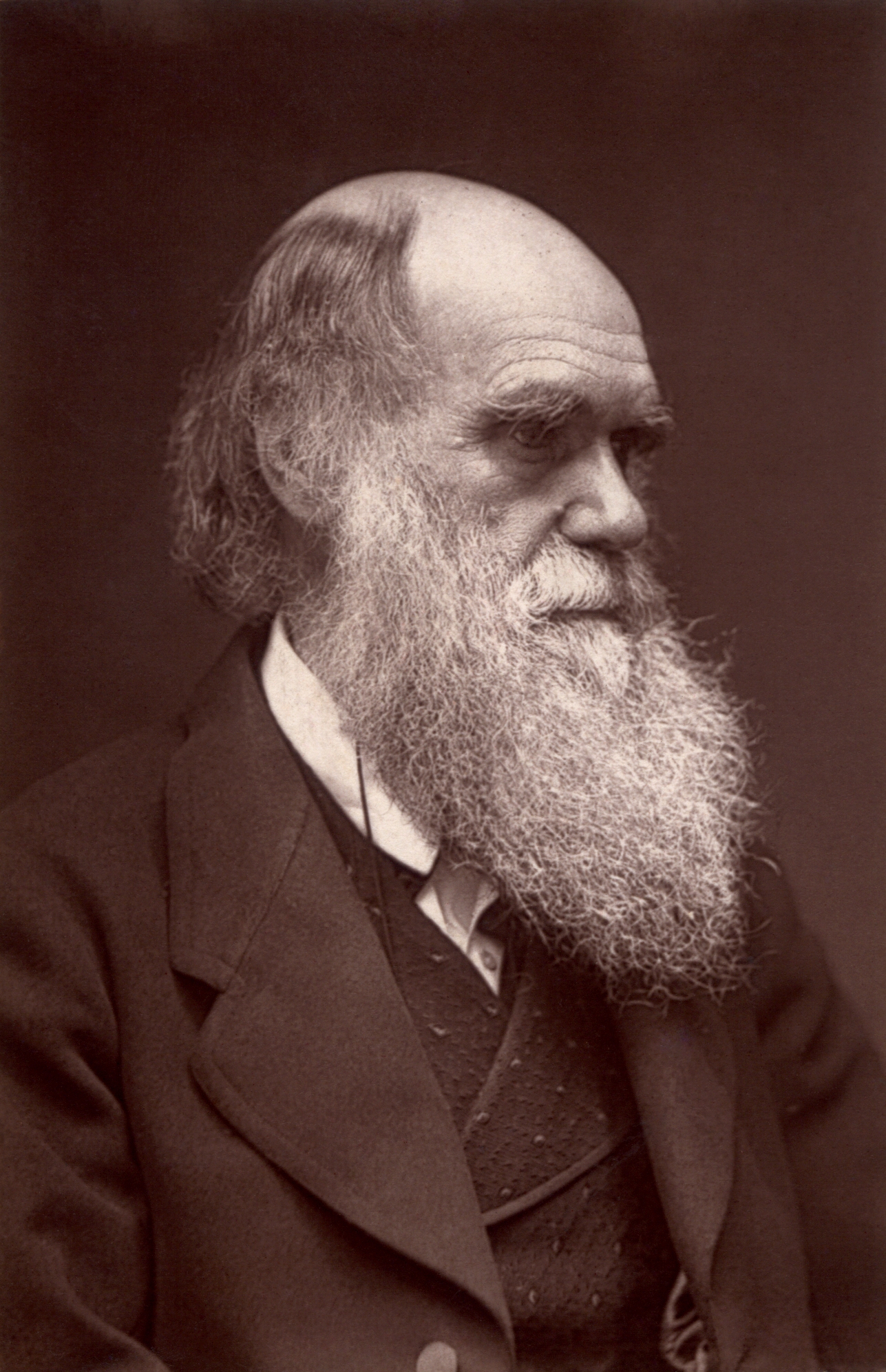

Emerson, que era teólogo por formación, estaba encantado con la idea. Thoreau, que sabía algo más de ciencia, no tanto. Fuller describe cómo Thoreau se sentía dividido porque sus investigaciones sobre el terreno le alejaban cada vez más de esa visión optimista de la naturaleza. Y lo hace relacionándolo con Darwin, cuyo Origin of Species (1859) leyó en 1860. El artículo de Nature muestra a Thoreau como el primer norteamericano que se tomó en serio a Darwin y puso en práctica sus intuiciones sobre una naturaleza capaz de autodirigirse sin necesidad de acción divina: “un mundo natural ciegamente autónomo, guiado por la lucha y la contingencia, autor de sí mismo”. Darwin reforzó en Thoreau una intuición revolucionaria para su tiempo: que la naturaleza existía al margen de lo humano, y que con eso bastaba para la ciencia (Fuller 2017: 350).

No hay duda de que, efectivamente, Thoreau sintió verdadero entusiasmo por lo esa “teoría del desarrollo” que había encontrado en su lectura de Darwin: una teoría que, a juicio de Thoreau, “implica una fuerza vital mayor en la naturaleza, porque es más flexible y adaptable, y equivale a una especie de nueva creación constante” (18/10/1860). Para Thoreau la ciencia no era una práctica contemplativa y alejada de cuestiones mundanas, sino la mejor herramienta para la lucha por la vida, y admiraba por igual el valor de Darwin, el de Tales en sus observaciones nocturnas y el de Linneo preparándose para una expedición a Laponia (Thoreau 1842: 4-5).

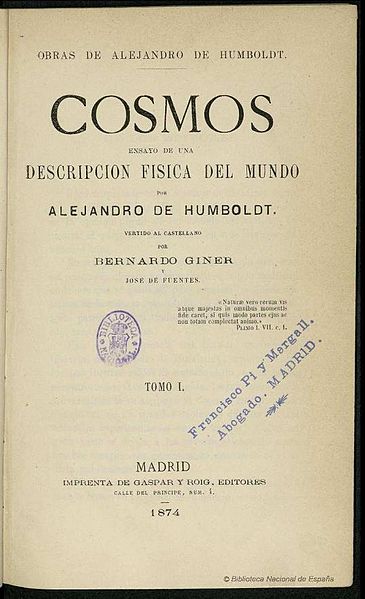

Ahora bien, Nature no tiene mucho espacio para temas de humanidades y el relato que cuenta Fuller carece de matices. Es cierto que Darwin ayudó a poner en marcha el programa de Alexander von Humboldt (brevemente, dar cuenta del mundo de manera generativa y holística, como un cosmos), pero también que lo hizo dentro de una tendencia general hacia la especialización del conocimiento. Y, como explica otra autora (Walls 2010: 97), en ese momento ya se estaba dando en la cultura literaria un similar movimiento de profesionalización. En respuesta a la desintegración de esa “cultura única” en la que ciencias y artes no estaban separadas, la literatura comenzó a independizarse de la ciencia natural. A su vez, esta abandonó sus roles tradicionales de creación estética, conciencia moral y critica social, que fueron progresivamente asumidos por la cultura literaria.

Thoreau no fue ajeno a ese fenómeno y, por así decirlo, vio abrirse un abismo a sus pies. Como seguidor de Humboldt, Thoreau quería que la ciencia fuera poética, que la literatura pudiera hablar del mundo natural tanto como del social, y encontraba en la naturaleza intuiciones morales (lo que entonces llamaban la higher law o “ley superior”) desde las que criticar al sistema económico vigente. Pero ni la ciencia ni la poesía iban en esa dirección. De ahí la enorme vacilación o inquietud que atraviesa los 25 años de escritura de su diario. En él, Thoreau se debate con la pregunta de si una descripción científica del mundo puede o no hacer justicia a la pluralidad de la experiencia humana. En un apunte Thoreau duda de que la persona dedicada a la ciencia “descubra un mundo que la mente humana pueda habitar con todas sus facultades” (5 de septiembre de 1851). En otro, elogia al científico porque “la suma de lo que cualquier escritor puede ofrecer es simplemente cierta experiencia humana, ya sea poeta o filósofo u hombre de ciencia. La persona con más ciencia es la persona más viva; su vida es el mayor de los eventos” (6 de mayo de 1854).

El pasaje anterior está escrito poco antes de la publicación de Walden; hasta ese momento, la ciencia era un elemento de la cultura común o colectiva de los EE.UU. y no había una autoridad central que otorgase sus credenciales a quienes luego trabajarían como científicos, a menudo al margen de la universidad. Formado en Harvard, el propio Thoreau colaboró con científicos universitarios como Louis Agassiz, pero la palabra scientist no fue de uso común hasta después de la muerte de Thoreau en 1862. Sin embargo, en esa década de 1850 los “hombres de ciencia” comenzaron a identificarse como un grupo distinto, formado en las universidades.

Durante esos años Thoreau presenció cómo se separaban, entre otras, la cultura de las ciencias y la de las letras. Y lo constata en repetidas ocasiones, afirmando por ejemplo que ya “es imposible que la misma persona vea las cosas desde el punto de vista del poeta y desde el punto de vista del científico” (18 de febrero de 1852). De modo que el diario de Thoreau es de gran interés para estudiar lo que luego se llamó el problema de la separación de “las dos culturas”, por decirlo con la ya muy trivializada distinción de C. P. Snow.

Mi hipótesis, que aquí no puedo más que esbozar, es que Thoreau se resistió a la separación de esas dos culturas y que esa oposición se refleja en sus escritos sobre la percepción y apreciación del paisaje. En un momento de auge del positivismo y su ideal de completa objetividad, Thoreau desarrolló una visión que no es ni empirista ni idealista. En ella, el paisaje no es algo meramente natural ni cultural, objetivo o subjetivo, sino una relación que se halla entre el sujeto y el objeto, un proceso que le afecta. Un fenómeno que no es independiente del observador, sino que interactúa con él. Este pasaje me parece crucial al respecto:

“Creo que el científico comete un error que también repite la mayoría de la humanidad: prestar toda tu atención únicamente al fenómeno que te interesa, como si fuera algo independiente de ti, y no como si estuviera relacionado contigo. El hecho relevante es su efecto sobre mí. […] El filósofo que pretende reducir el arco iris a su explicación nunca lo ha visto de verdad. Con respecto a esos objetos, observo que lo que me importa no son ellos mismos, ese objeto con el que trafican los científicos, sino que mi punto de interés es algo que está entre los objetos y yo.” (5 de noviembre de 1857)

En esta manera de concebir el paisaje Thoreau no lo construye como un objeto estático, sino como una interacción con el sujeto observador a través de las posibilidades vitales que le ofrece (affordances). Para ilustrarlo podemos acudir a otro pasaje del diario, del 3 de octubre de 1859, en el que advirtió el humo que salía de la chimenea de una granja entre los bosques donde, supuso, alguna familia estaría preparando la cena. “Hay pocas vistas más agradables para el viajero pedestre”, escribió, suponiendo que bajo el humo todo sería felicidad doméstica. Pero también era consciente de que eso solo era una suposición, que de cerca las cosas de la granja no tendrían por qué ser tan idílicas como las imaginaba el viajero. Thoreau se lanza entonces a una larga meditación sobre ese fenómeno de idealizar todo aquello que vemos. Esta es su conjetura:

“¿Por qué nos encantan las perspectivas lejanas? Porque, inmediata e inevitablemente, imaginamos una vida que vivir allí […] Mentalmente, siempre estamos tomando muestras. ¿Por qué siempre nos parecen bellos los valles lejanos, los lagos, las montañas en el horizonte? Porque por un momento nos damos cuenta de que pueden ser la casa del hombre, que la vida humana puede estar en armonía con ellos. […] Creemos que vemos estas hermosas moradas y la alegría nos invade, cuando tal vez solo veamos nuestros propios tejados. Siempre estamos ocupados en alquilar casa y tierras y poblarlas con nuestra imaginación. No hay belleza en el cielo, sino en el ojo que lo ve. La salud, la moral alta, la serenidad: he ahí los grandes paisajistas.”

Es una reflexión inicialmente trascendentalista en su reconocimiento de la belleza como algo subjetivo y como fuente de inspiración moral, pero que al mismo tiempo va más allá y deconstruye en cierto sentido ese sentimiento de idealización, haciéndolo depender de la salud y las circunstancias objetivas del sujeto. Para Thoreau la belleza no está en el cielo, sino en una capacidad que es inmanente a la humanidad. Es una llamada a habitar humanamente la tierra; dicho de otra forma, a sostener las condiciones sociales que hacen posible la vida y su mejora, que Thoreau identifica con la salud y la virtud.

Esa intuición de que la percepción del entorno está relacionada con lo que el entorno nos ofrece en términos de su habitabilidad u otras oportunidades vitales (affordances) ha sido elaborada por la psicología ecológica del siglo XX y puede ser aplicada a la filosofía del paisaje (Menatti y Casado 2016). Esa aplicación permite al menos dos cosas. Por un lado, celebra la pluralidad de la experiencia humana al tiempo que, por el otro, intenta hacer justicia epistémica y dar a la ciencia lo que es de la ciencia: un mundo natural y cultural con límites reales pero que, como escribe Thoreau, “no están fijados ni son más rígidos que la elasticidad de nuestra imaginación” (31 de mayo de 1853). Thoreau explora los límites de la racionalidad, tanto aquella con la que trabajamos los humanos en nuestra toma de decisiones cotidiana, que está acotada por muchos factores que no la hacen perfecta, como la racionalidad colectivamente desplegada sobre el mundo a través de las tecnociencias, que también tiene límites que tenemos que conocer y aprender a aceptar, los propios límites biofísicos del planeta.

Esa racionalidad es en lo que estamos trabajando ahora, en el siglo XXI, buscando algo que ya no puede ser la racionalidad ilusoria o desalmada de los siglos XIX y XX. Ha de ser una racionalidad consciente de sus límites pero tan rica como puede llegar a ser la experiencia humana en toda su pluralidad. Pues no hay una respuesta única a la pregunta sobre la naturaleza, ese conjunto de procesos con los que seguimos traficando, y que no son objetivos ni subjetivos, de ciencia o de letras, o eso al menos parece decirnos aún Thoreau desde la atalaya de sus dos siglos de vida.

En resumen, Thoreau apreció la cultura y la ciencia de su tiempo, de Humboldt a Darwin, y entendió la naturaleza en una clave más empírica o factual que el trascendentalismo de Emerson. Pero no puede decirse que recibiera el darwinismo como un ácido que disuelve toda idea de trascendencia (a la Dennet) sino que mantiene algunos elementos románticos dentro de esa visión intersubjetiva de la percepción humana que hemos esbozado mediante el concepto de affordance, contribuyendo así a una propuesta de racionalidad consciente en la que se aúnan ciencia y experiencia humana.

Referencias:

Casado da Rocha, Antonio. Una casa en Walden y otros ensayos sobre Thoreau y cultura contemporánea. Logroño, Pepitas, 2017.

Fuller, Randall. Thoreau’s debt to Darwin. Nature 546 (15 June 2017): 349-350.

Menatti, Laura, y Antonio Casado da Rocha. Landscape and Health: Connecting Psychology, Aesthetics, and Philosophy through the Concept of Affordance. Frontiers in Psychology 7:571 (2016): 1-17.

Thoreau, Henry David. Natural History of Massachusetts.The Natural History Essays, Edited by Robert Sattelmeyer. Salt Lake City, Peregrine Smith Books, 1980.

Walls, Laura Dassow. Greening Darwin’s Century: Humboldt, Thoreau, and the Politics of Hope. Victorian Review 36:2 (2010): 92-103.

Sobre el autor: Antonio Casado da Rocha es investigador titular en el Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la UPV/EHU

Antonio Casado da Rocha

Mira, Miguel Zapata, esto es lo que quise contar en Salamanca la semana pasada. Y que Maite Pelacho sí pudo escuchar, al menos en parte.

Maite Pelacho

… que pude escuchar felizmente ¡muchas gracias, Antonio!

Masgüel

Excelente artículo. Parece estar dándose un revival de Thoreau. El clima cultural es cada vez más propicio.

La diferencia, quizá, es que hoy vemos realizable y cercano el desarrollo de la cultura tecnocientífica en sintonía, si no con los ecosistemas que nos quedan, al menos con una biosfera habitable para los seres humanos.

El idealismo de Thourou me parece, sin embargo, más ajeno al ambiente que percibo en las ciencias. Me atrae como una lámpara a una polilla, pero las ciencias naturales todavía están por digerir las consecuencias del emergentismo. Con mucho cuidao, creo que Bergson va delante en la fila de las rehabilitaciones. Veo más lejos la posibilidad de tratar la subjetividad como algo más que un fenómeno psicológico.

Rawandi

no puede decirse que recibiera el darwinismo como un ácido que disuelve toda idea de trascendencia (a la Dennet)

El darwinismo disuelve a Dios. ¿Creía Thoreau en Dios?

Antonio

Gracias por las preguntas y comentarios. Esta sí que es difícil. El darwinismo disuelve a Dios pero no elimina, al menos para Thoreau, toda posibilidad de trascendencia. Thoreau creía en la Naturaleza como algunos (Spinoza, tal vez) creen en Dios.

Rawandi

Si por trascendencia entendemos vida de ultratumba, entonces el darwinismo también la disuelve, igual que disuelve a Dios. El intelecto es una propiedad emergente de la materia encefálica y una vez que el encéfalo muere no hay posibilidad de que el intelecto siga existiendo. Este es el motivo de que la ciencia y la religión (=veneración de espíritus) sean inconciliables.

Una buena muerte – Cuaderno de Cultura Científica

[…] y proyectos. Como escribió Nancy Kleinbaum en El club de los poetas muertos citando Walden de Thoreau,“para no descubrir, a la hora de mi muerte, que no había […]

Naturaleza, ciencia y cultura en el bicentenario de Henry David Thoreau – Cuaderno de Cultura Científica | Bitácora de Claudio Segovia

[…] Origen: Naturaleza, ciencia y cultura en el bicentenario de Henry David Thoreau – Cuaderno de Cultura … […]

Proyecto I aula 2

[…] Antonio Casado da Rocha (2017) Naturaleza, ciencia y cultura en el bicentenario de Henry David Thoreau https://culturacientifica.com/2017/07/10/naturaleza-ciencia-cultura-bicentenario-henry-david-thoreau…; […]

Alberto Fernandez Torres

[…] Antonio Casado da Rocha (2017) Naturaleza, ciencia y cultura en el bicentenario de Henry David Thoreau https://culturacientifica.com/2017/07/10/naturaleza-ciencia-cultura-bicentenario-henry-david-thoreau…; […]

“La invención de la naturaleza”, el mundo que nos legó Humboldt – El Mono Gramático – Revista Iberoamericana

[…] [1] https://culturacientifica.com/2017/07/10/naturaleza-ciencia-cultura-bicentenario-henry-david-thoreau…; […]

Homero Carvalho Oliva / “La invención de la naturaleza”, el mundo que nos legó Humboldt – Ficción de la razón

[…] 1 https://culturacientifica.com/2017/07/10/naturaleza-ciencia-cultura-bicentenario-henry-david-thoreau…; […]