El software humano del Proyecto Manhattan

A día de hoy, impresiona bastante darse cuenta de que algunos de los hitos científicos y tecnológicos más relevantes de la historia reciente se consiguieron con una capacidad computacional limitada por la cantidad de cerebros humanos que hubiera disponibles para trabajar en un problema. Pero el caso es que, en algunos centros de investigación, esos cerebros estaban casi mejor organizados que cualquier máquina de la que pudieran disponer. Ese fue el caso, alrededor de 1943, de las instalaciones de computación de Los Alamos durante el Proyecto Manhattan.

Lo importante de toda esta cuestión, y sin entrar ahora a detallar cómo se gestó o las circunstancias científicas, políticas y bélicas que llevaron hasta la determinación de financiar la creación de la primera bomba atómica, es que en los años cuarenta del siglo XX, los cálculos necesarios para diseñar un artefacto semejante no eran, ni mucho menos, triviales. Sobre todo en lo que concernía al diseño del mecanismo y el cálculo de la hidrodinámica de implosión de la bomba de plutonio ―el tipo que la que se probó en el test Trinity―, lo que suponía, entre otras cosas, determinar cuánta energía liberaría el artefacto. La imposibilidad, sobre todo al principio, de hacer pruebas implicaba que había que trabajar con modelos matemáticos que conllevaban la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales, algo, para cualquiera que no esté familiarizado con ellas, bastante arduo sin un ordenador.

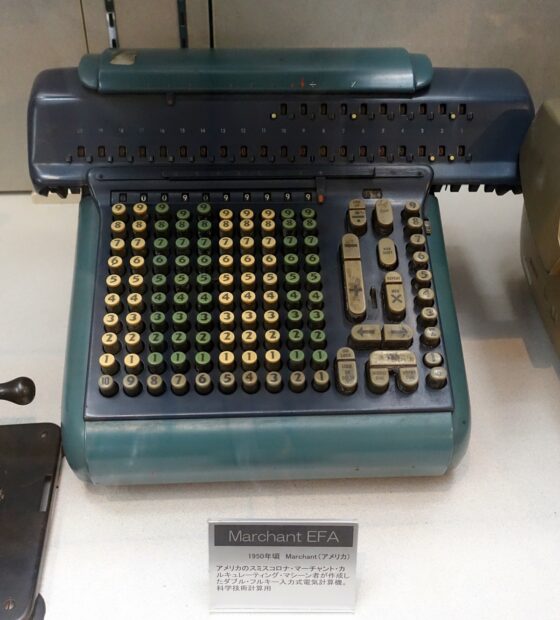

En aquel momento, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, se contaba, principalmente, con tres tipos de dispositivos de cálculo: calculadoras electromecánicas de escritorio; máquinas tabuladoras de tarjetas perforadas, y analizadores diferenciales ―un tipo de computador analógico como el que Vannevar Bush construyó en el MIT―. En el Proyecto Manhattan se utilizaron, sobre todo, los dos primeros. El analizador diferencial se destinó durante la guerra sobre todo a la elaboración de tablas de artillería.

A principios de 1943, Stanley P. Frankel y Edred Nelson llegarían a Los Alamos para encargarse de organizar todo el trabajo de matemáticas teórico. Ya habían adquirido experiencia de ese tipo en el Laboratorio Lawrence de Berkeley haciendo cálculos relacionados con la separación de isótopos de uranio y la estimación de la masa crítica necesaria para mantener una reacción en cadena. En Nuevo México se encargarían, en un principio, de los cálculos relacionados con la bomba de uranio, de tipo balístico, para más tarde, hacia 1944 y tras la insistencia de John von Neumann en un cambio de enfoque, pasar a encargarse de los relacionados con la bomba de uranio y su mecanismo de implosión.

Para ello, lo primero que hicieron fue encargar ciertas unidades de calculadoras de escritorio Marchant, Fridens y algunas Monroe, y las distribuyeron entre las «computadoras humanas» que se encargarían del proceso y que solían ser mujeres. Más adelante empezaron a valorar la posibilidad de utilizar máquinas tabuladoras y en marzo de 1944 llegó el refuerzo de las IBM 601, entre otras.

Aquí merece la pena hacer un inciso. Es de sobra conocido que, en los inicios de la historia de la computación, quienes se encargaban principalmente de las labores de programación de los primeros computadores eran ellas. En el caso del Proyecto Manhattan, quienes lo hacían eran, en un gran porcentaje, las esposas de los científicos que trabajaban allí. Así, podemos encontrar nombres como Mary Frankel, que llegó a supervisar uno de los grupos de cálculo, o Mici Teller, cuyos apellidos de casadas no deberían resultar desconocidos. También son reseñables los trabajos que Klara Dan von Neumman llevó a cabo allí tras la guerra con el ENIAC. Se estima que hubo más de trescientas mujeres allí ocupando puestos técnicos en el Proyecto Manhattan. En el caso de Los Alamos, el lugar era, además, una ciudad en miniatura donde se mudaron familias enteras, y se incentivó activamente el trabajo de estas mujeres, muchas de ellas amas de casa, otorgándoles ciertas ayudas, normalmente relacionadas con el cuidado del hogar y de los hijos.

No obstante, lo que más llama la atención del el equipo de computación de Frankel y Nelson no eran ni las mujeres calculadoras ni las máquinas que utilizaban en sí, sino la organización. Cuando empezaron a valorar el uso de máquinas tabuladoras para realizar los cálculos, idearon un sistema para agilizarlos creando una especie de «programa» o diagrama de flujo que dividía el proceso de resolución de una ecuación en pasos sencillos. Hasta que contaron con las IBM no pudieron probarlo directamente, así que hicieron una especie de simulacro utilizando el equipo de mujeres calculadoras. El proceso era bastante intuitivo. Con su Marchant encima de la mesa, cada una efectuaba uno de los pasos: unas hacían multiplicaciones, otras divisiones, otras raíces cuadradas… siempre lo mismo, y pasaban su resultado a la siguiente mesa en una tarjeta para que otra compañera continuara con su parte del cálculo. El sistema funcionó increíblemente bien, muchísimo mejor y más eficientemente que si una sola persona resolvía la ecuación completa paso a paso.

En medio de todo aquello se encontraba un jovencísimo físico de veintiséis años que en el futuro casi pasaría más a la historia por tocar los bongos que por ganar un premio Nobel: Richard Feynman. Era uno de los que se encargaba de reparar las calculadoras Marchant cuando se rompían ―no había tiempo de enviarlas al fabricante y esperar a que las devolviera―, y conocía muy bien el funcionamiento de todo aquello. Cuando llegaron las primeras IBM, en abril de 1944, también ayudó a Frankel y Nelson a montarlas ―el secretismo extremo alrededor de todo lo relacionado con el Proyecto Manhattan complicó, en un primer momento, que ningún empleado de IBM consiguiera autorización para ir a Los Alamos para hacerlo―. Y en cuanto todo estuvo listo, obviamente, Feynman tuvo una de sus peculiares ideas: poner a competir a las mujeres calculadoras y a las máquinas tabuladoras realizando el mismo trabajo: ¿quién tardaría menos en resolver un problema? A día de hoy, diríamos que cualquier ordenador, pero entonces ganaron las mujeres. La única desventaja que mostraron, utilizando el mismo proceso de cálculo, era que, obviamente y a diferencia de las IBM, la fatiga acababa haciendo mella en ellas.

Aquel «programa» humano, unido al uso de las máquinas tabuladoras ya operativas, supuso un aumento de rendimiento espectacular porque, además, vieron que de esta manera no tenían que limitarse a realizar un solo cálculo por vez, sino que podían llegar a efectuar hasta dos o tres en paralelo. Utilizando tarjetas de colores, en cada puesto se realizaba el mismo paso siempre, pero para diferentes asuntos, cada uno identificado con un color.

Es curioso, además, como aquellas máquinas tan básicas hicieron perder la cabeza a Stanley Frankel, que se puso a utilizarlas para cualquier cosa menos para lo que las habían comprado y a probar qué serían capaces de hacer ―como el geek que se compra un PC nuevo con las últimas especificaciones del mercado―. Feynman acabaría sustituyéndolo en su puesto, y demostró ser un gran organizador. El equipo que trabajaba con las máquinas tabuladoras, ahora formado principalmente por chavales jóvenes sacados del instituto con algún conocimiento técnico o de ingeniería, ni siquiera sabía para qué eran todos aquellos cálculos. Feynman consiguió permiso para contárselo y, de nuevo, la productividad se disparó: los chicos empezaron a buscar maneras de mejorar y agilizar los procesos trabajando día y noche. Se pasó de resolver tres problemas en nueve meses, antes de las tabuladoras y de aquel software humano, a nueve problemas en tres meses.

Es increíble, que con tan solo lápiz, papel y talento, los científicos sacaran todo ese partido a aquellas máquinas rudimentarias y se las apañaran para desentrañar uno de los secretos más intrincados del átomo.

Bibliografía

Archer, B. J. (2021). The Los Alamos computing facility during the Manhattan Project. Nuclear technology, 204, pp. S190-S203. doi: 10.1080/00295450.2021.1940060

Feynman, R. P. (2018 [1987]). ¿Está usted de broma, Sr. Feynman? Aventuras de un curioso personaje. Alianza Editorial.

Howes, R. y Herzenberg, C. L. (1999). Their day in the sun. Women of the Manhattan Project labor and social change. Temple University Press.

Sobre la autora: Gisela Baños es divulgadora de ciencia, tecnología y ciencia ficción.