Geopolítica de las olas

La mayor parte de los estudios científicos sobre clima se centran en las proyecciones futuras de temperatura debidas a las emisiones de gases de efecto invernadero. Un fenómeno que también afecta al oleaje de los mares.

Investigadores de la Universidad del País Vasco hemos analizado cómo el sistema atmósfera-océano terrestre absorbe los cambios de temperatura debidos al cambio climático e impacta en el medio marino. El calentamiento de la atmósfera se traslada de manera no lineal a los vientos y olas, dando lugar a patrones complejos y con grandes diferencias en los distintos mares.

Los resultados obtenidos muestran que la evolución previsible del viento y la altura de las olas será muy desigual en los distintos océanos hasta finales del siglo XXI, con implicaciones futuras de tipo económico y geopolítico.

El Ártico: menos hielo y más olas

Un informe de la OCDE) señala las ventajas que el deshielo en el Ártico podría representar para el transporte marino de mercancías: se estima que el tiempo de tránsito se reducirá en un 40 % con respecto a la ruta actual entre Asia y Europa.

Sin embargo, una vez desaparecido el hielo, aunque sea de forma parcial, nuestro pronóstico indica que para finales de siglo, el Ártico sufrirá el incremento más importante de viento y altura de olas de todos los océanos.

Este importante aumento, sin duda, dificultará la navegación por lo que, incluso en ausencia de hielo, quizás haga que el tránsito comercial por el Polo Norte siga siendo casi imposible.

Por ello, es improbable que esta combinación de cambios en el Ártico resulte en un debilitamiento sustancial del tráfico marítimo que, a través de Suez y finalizando en el Mediterráneo, conecta hoy Asia y Europa.

El Mediterráneo: olas, energías renovables y seguridad

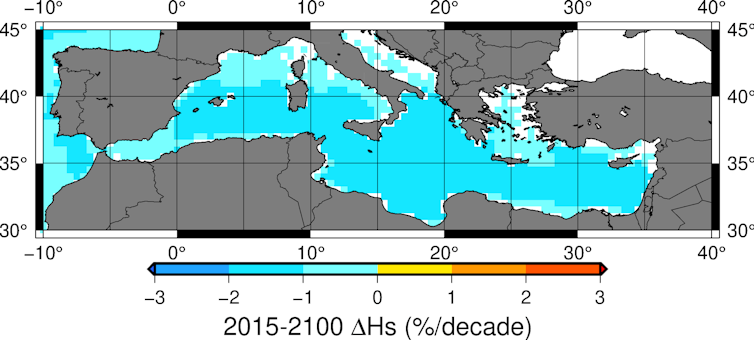

El Mediterráneo constituye un eslabón clave en una segunda ruta marítima: la del petróleo y gas que se teje desde el Índico hacia Europa. En nuestra investigación, ambos mares muestran un comportamiento opuesto al del Ártico, con reducciones notables de viento y olas hasta finales de siglo. A nivel global, el Mediterráneo es el mar del que se esperan las mayores disminuciones tanto en viento como en altura de olas hasta el año 2100.

La década de 2010-2020 representa un punto de inflexión para un mar que en las pasadas décadas ha tenido un comportamiento constante y que ahora, hasta final de siglo, se encamina hacia una reducción de su viento y oleaje.

Gabriel Ibarra, CC BY-SA

La incipiente implantación de plantas de extracción de energía de las olas podría verse comprometida ya que el diseño elegido en la primera planta operativa del Mediterráneo, situada en Jaffa (Israel), se basa en unos pistones cuyo rendimiento depende de la altura de ola. La previsible disminución de altura de la olas trae nuevos desafíos al desarrollo tecnológico de futuras plantas similares en el Mediterráneo.

Por otro lado, también se esperan cambios en el sector eólico y los parques marinos proyectados para las próximas décadas, que deberán hacer frente a una caída en su producción debido a la disminución de la velocidad del viento.

A lo largo del eje central del Mediterráneo, por donde transitan dos rutas marítimas fundamentales, las disminuciones de viento y oleaje estimadas en nuestro trabajo son del 2 % por década hasta finales del siglo.

Estos futuros cambios favorecerán una navegación más fluida en el Mediterráneo, lo cual conllevará un reto de seguridad adicional debido a la proliferación esperable de actividades ilegales, como el tráfico de armas, de drogas y personas.

Por ello, la propia estabilidad futura de los países ribereños representa en sí misma un reto para hacer del Mediterráneo un mar seguro para el tráfico de mercancías y el suministro energético.

¿Se puede contar con rutas alternativas a futuro?

Un menor oleaje reduce tiempos de navegación y costes, por lo que estos cambios futuros debidos al cambio climático reforzarán el papel de esas dos rutas marítimas centradas en el Mediterráneo. Uno de los principales patrones globales que emergen en las proyecciones de vientos y olas hasta 2100 es una intensa asimetría entre los hemisferios Norte y Sur, concentrándose en este último los mayores incrementos. Por ello, hay que considerar, además, que la vía alternativa al Mediterráneo, es decir, rodeando África, se verá dificultada debido a un sostenido incremento de viento y olas esperable para las próximas décadas en el Indico y Atlántico Sur.

Este debilitamiento en las perspectivas de consolidación de rutas alternativas incrementa todavía más la importancia geopolítica de tres nodos clave en dichas rutas: el canal de Suez, el estrecho de Bab-el-Mandeb y el estrecho de Ormuz, crucial para el suministro global de gas y petróleo. Así lo confirman las recientes tensiones bélicas en el golfo Pérsico. Paradójicamente, hemos visto que en esta reciente crisis la relevancia clave de estos nodos ha actuado como factor de estabilización para el comercio mundial, ya que la proyección simultánea de los intereses vitales contrapuestos de diferentes actores internacionales ha resultado en el mantenimiento de las rutas abiertas.

Pacífico Norte y acceso al Atlántico

En otras zonas como el Atlántico y Pacífico Norte también se prevén reducciones de viento y altura de olas. Esto se traducirá en una navegación más fluida y con menos costes, reforzándose así la importancia geopolítica del canal de Panamá como eslabón estratégico en el tráfico marítimo mundial.

Los recientes movimientos por parte de Estados Unidos para asegurar su control constituyen un indicador de la extraordinaria relevancia que en las próximas décadas se espera tenga el canal de Panamá. Entre las razones de esta importancia destaca el esperable incremento del tráfico en las próximas décadas debido a una navegación cada vez más fluida.

Geopolítica de las olas

Cuanto más favorables resultan las perspectivas geofísicas de consolidación de las actuales rutas de navegación hasta 2100, mayor es el potencial disruptivo que concentran los eslabones clave que las integran ante acontecimientos desestabilizadores de orden geopolítico.

Ante la falta de nuevas rutas alternativas, los actores interesados deberán concentrar sus esfuerzos en el control total o parcial de las actuales, lo cual paradójicamente puede dar lugar a acuerdos inesperados como el señalado más arriba en la reciente crisis del Golfo Pérsico.

Todavía se requieren estudios más regionalizados sobre la evolución, frecuencia e intensidad de futuros eventos marinos extremos. Con ellos será posible la previsión de escenarios para una mejor adaptación, planificación y gestión de los océanos. Esto permitirá también perfilar con más detalle las implicaciones económicas y geopolíticas derivadas de los cambios que sufran.![]()

Sobre el autor: Gabriel Ibarra Berastegui, Catedrático de Mecánica de Fluidos, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.