Luz en el túnel cuántico

El comité Nobel ha otorgado el premio de Física de este año 2025 a John Clarke, Michel Devoret, y John Martinis por «el descubrimiento, en circuitos eléctricos, de «tuneleo» mecánico-cuántico macroscópico y cuantización de la energía». Esa descripción oculta, quizás, el enorme impacto científico y tecnológico que los experimentos premiados han tenido y tienen para toda persona.

Hoy sabemos que el mundo es cuántico, aunque no lo apreciemos de manera inmediata. Las predicciones hechas con modelos cuánticos son mejores que las que parten de modelos puramente clásicos, una y otra vez, en multitud de sistemas diferentes, y no hay duda científica posible sobre la superioridad de la teoría cuántica sobre la clásica. Entre otros muchos fenómenos cuánticos, el del «tuneleo» o efecto túnel también ha sido confirmado por observaciones experimentales, desde mucho antes de los experimentos de los años ochenta que ahora han sido premiados.

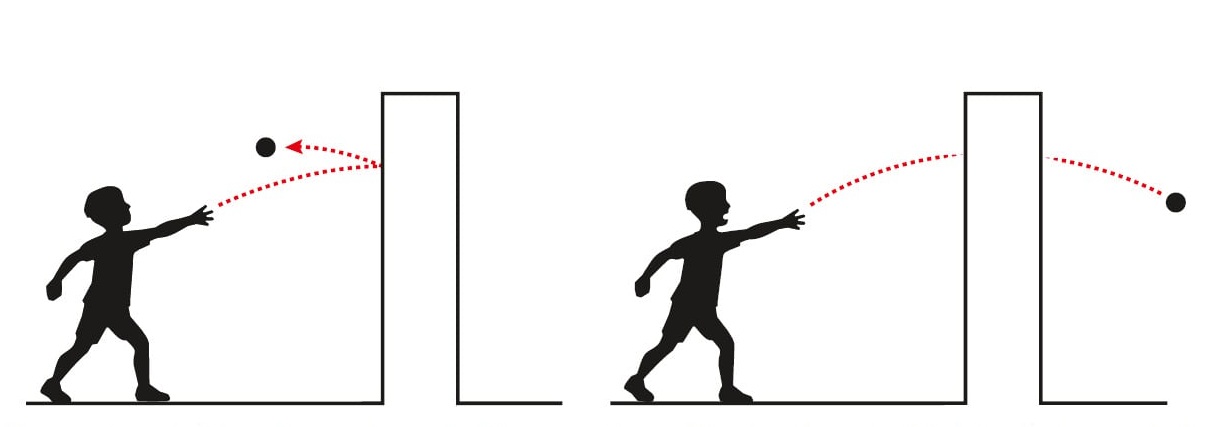

Imaginemos un frontón a la francesa, de plaza libre. Es una pared que separa la cancha de otra área libre. Si tiramos una pelota contra el frontis no hay modo de que atraviese la pared (sin romperla). Sin embargo, esa posibilidad existe si la pelota obedece completamente las leyes de la cuántica. Ahora bien, acabamos de afirmar que el mundo es cuántico. ¿Cómo es que no puede pasar esa pelota la pared? Ocurre que ese objeto es macroscópico: en realidad es un sistema compuesto por una enormidad de partículas, y para que pase la pelota tienen que pasar todas esas partículas a la vez. La probabilidad de que pase uno de esos componentes, independientemente de los demás, no es cero, pero tampoco es muy grande, y la probabilidad de que todos pasen a la vez es la multiplicación de las probabilidades individuales. El producto de dos números entre cero y uno es menor que cada uno de los dos factores, y, siendo tan enorme el número de factores en la probabilidad de que la pelota pase, de manera efectiva es imposible que atraviese la pared. Decimos que la probabilidad de efecto túnel de un objeto macroscópico es despreciable.

¿Efecto túnel en un sistema macroscópico?

Los experimentos premiados demostraron, precisamente, que el efecto túnel tenía lugar en un sistema macroscópico concreto, bajo condiciones muy cuidadosamente controladas. El sistema no es una pelota desplazándose por el aire, evidentemente, sino que es un circuito eléctrico superconductor. La superconductividad es una propiedad, también cuántica, de ciertos materiales. Hasta ahora solo se ha observado a muy bajas temperaturas, y una de las preguntas abiertas más importantes en ciencia de materiales es si es posible conseguir superconductividad a temperaturas mucho más cercanas a las que nos son habituales, porque la revolución tecnológica a la que eso daría lugar dejaría chiquitas todas las que hemos vivido en épocas recientes. En cualquier caso, la superconductividad no es una propiedad de una partícula, sino que lo es de un material, esto es, de un conjunto enorme de partículas: es una propiedad cuántica macroscópica. Simplificando mucho, los electrones se organizan en parejas (pares de Cooper), gracias a que los iones del material los ponen en comunicación, y esos pares se mueven de un modo colectivo, como si fueran un equipo deportivo muy organizado.

La pregunta, por tanto, es si era posible un efecto túnel en un sistema macroscópico usando superconductividad, que es macroscópica también. La respuesta, afirmativa, requirió de gran ingenio y habilidad experimental, que ahora reconoce y respalda el comité Nobel.

La imagen que nos podemos hacer del resultado es el de una corriente de agua bajando una colina, que cada cierto tiempo remansa en pozas. Si el flujo de agua se interrumpe, deja de manar y queda atrapada en las pozas. Salvo, claro está, que haya efecto túnel. Si hay efecto túnel el agua sigue corriendo colina abajo. Esto fue lo que, traduciendo al sistema físico real que estudiaron, observaron los premiados: el agua seguía corriendo. Siguiendo con la imagen, para poder decir que la corriente se debía al efecto túnel necesitaban asegurarse de que las pozas fueran estancas. En eso radica el genio experimental, en cerrar esas espitas que invalidarían las conclusiones finales y controlar cualquier posible fuga.

Toda una tecnología cuántica

El resultado de Clarke, Devoret y Martinis espoleó a muchos otros a profundizar en la cuestión desde una perspectiva científica, y creó, directamente y a través de experimentos sucesores, todo un entramado de tecnología de dispositivos superconductores. Muy en concreto, los ordenadores cuánticos de IBM (como el que se pondrá en marcha inminentemente en Donostia / San Sebastián, bajo los auspicios de la iniciativa Basque Quantum del Gobierno Vasco y las diputaciones), Google (donde trabajó John Martinis), IQM y muchos otros son circuitos eléctricos superconductores, donde el efecto túnel es central para su funcionamiento. Existen ordenadores cuánticos que utilizan otras «plataformas», tal que iones atrapado (AQT)s o átomos de Rydberg (QuEra), o puntos cuánticos como los que propugna Quantum Motion, que próximamente tendrá laboratorios en el CIC Nanogune, pero de momento los más extendidos son los de circuitos superconductores, con centenas de cúbits bajo buen control.

Pero no se queda en eso el impacto tecnológico de los experimentos premiados. Los dispositivos superconductores trabajando en régimen cuántico ya son relevantes en metrología y detección, y con certeza estamos aún lejos de su techo. Uno de los objetivos que más incita al desarrollo tecnológico en estas disciplinas es, por ejemplo, el estudio de procesos biológicos a escalas subcelulares, y los dispositivos superconductores están en la carrera. Compitiendo, eso sí, con otras propuestas como la respaldada por Biqain, la iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia, usando sensores NV para magnetometría.

La motivación de aquellos experimentos era puramente científica: comprender mejor el universo. Y, como casi toda la ciencia pura, valiosa en sí misma, además nos permite desarrollar tecnología que ojalá sepamos usar en beneficio de todos.

Sobre los autores: Íñigo L. Egusquiza es profesor de Física Teórica en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) y miembro del EHU Quantum Center; y Adrián Parra Rodríguez, graduado en la EHU, es investigador en el Instituto Walther Meissner en Munich. Michel Devoret fue el presidente de su tribunal de tesis.

Una versión de este texto apareció originalmente en campusa.