Al igual que les ocurre a todas las demás estrellas, la vida de nuestro sol tiene una “fecha de caducidad”, entendiéndose este último término en sentido figurado. En aproximadamente cinco mil millones de años, se agotará el hidrógeno que hay en su núcleo, comenzará a inflamarse hasta transformarse en una gigante roja y posteriormente expulsará sus capas más externas para acabar sus últimos días -por favor, no tomen aquí la palabra días en el sentido literal- como una enana blanca.

En esos momentos, la Tierra podría ser “absorbida” o achicharrada por el Sol, algo que no nos debe de preocupar porque la vida será inviable en nuestro planeta mucho antes, ya que el aumento de luminosidad y emisión térmica del Sol probablemente provoque que en unos 1500 millones de años nuestro planeta ya sea inhabitable por cualquier forma de vida, incluyendo las más simples, pero… ¿Podría la vida -o mejor dicho, unas condiciones adecuadas para la vida- encontrar refugio en el sistema solar exterior?

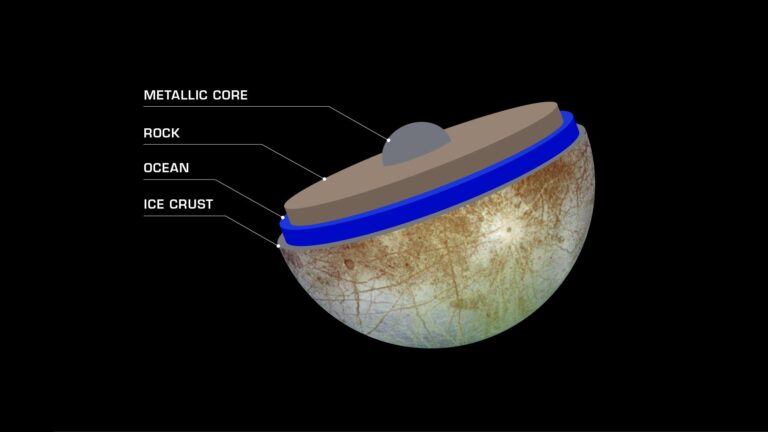

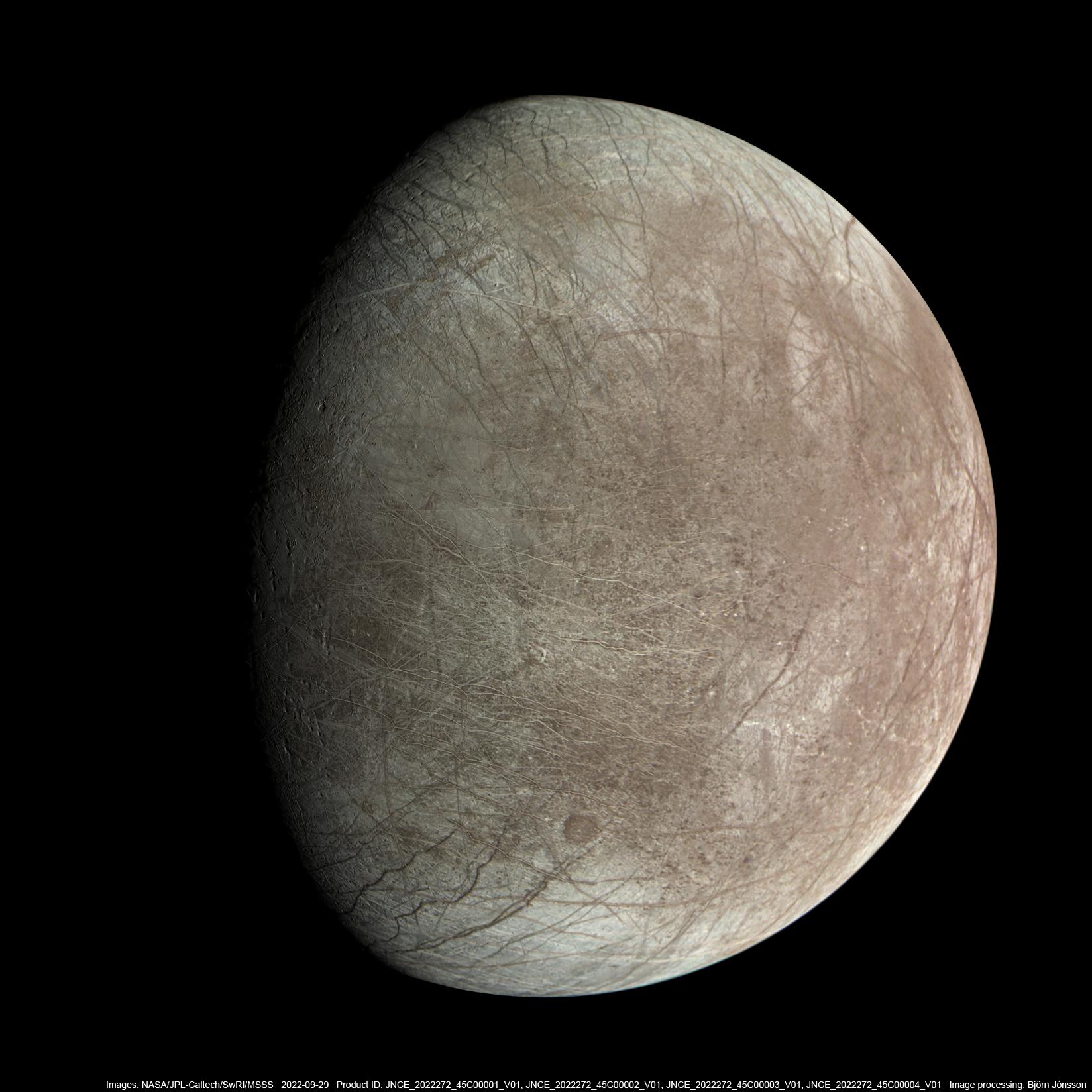

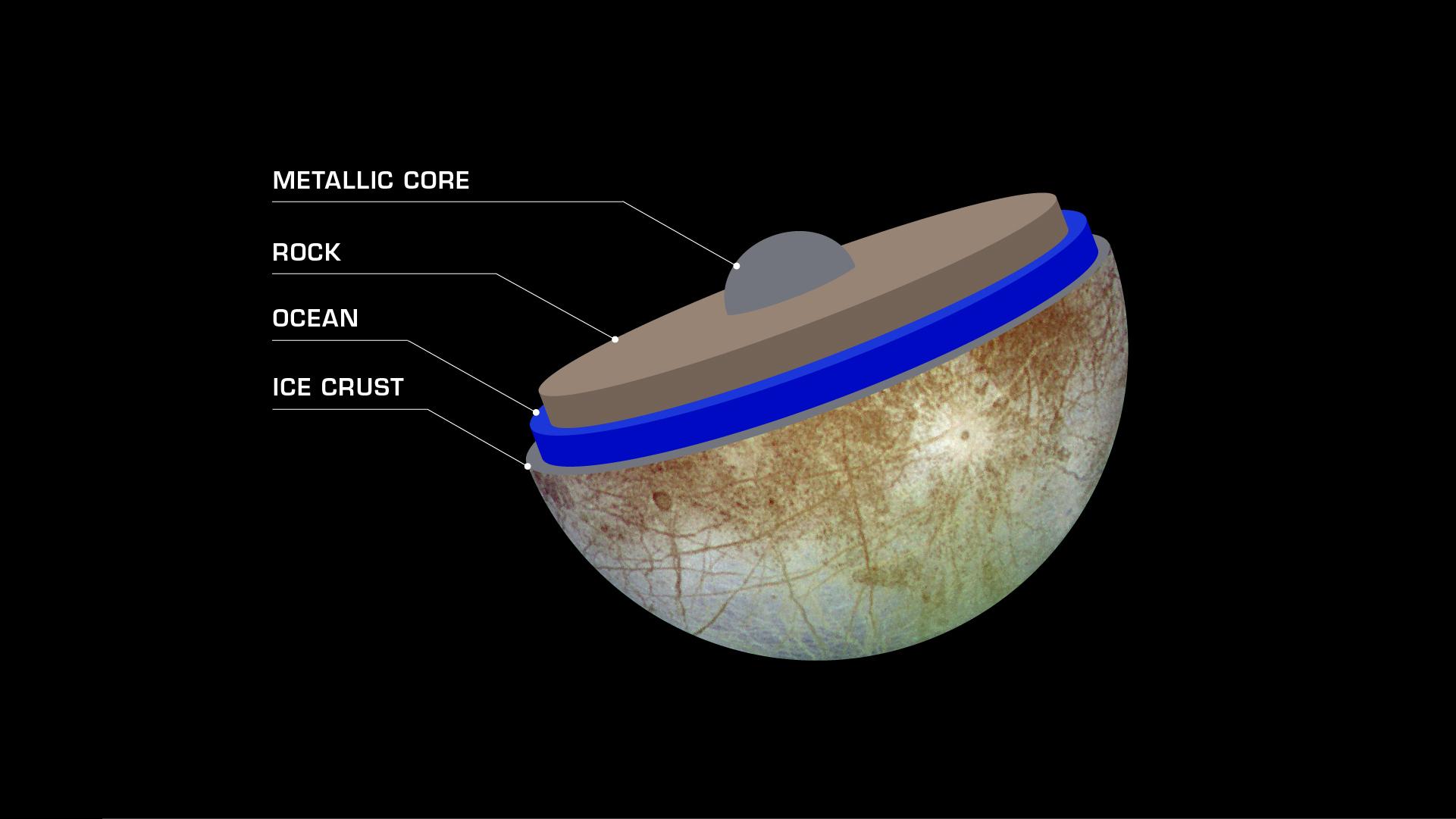

Un nuevo estudio publicado en MNRAS por Mullens et al. (2025) estudia esta idea usando a Europa -el satélite de Júpiter- como un posible mundo habitable no solo en su interior, sino también en superficie, cuando la radiación solar aumente lo suficiente como para fundir el hielo de su corteza y evolucionar a un mundo océano en superficie, ampliando con esto su ventana temporal de habitabilidad.

Las estrellas cambian

La premisa principal de este artículo está basada en los importantes cambios que sufren las estrellas a lo largo de su vida. Cuando el Sol se transforme en una gigante roja, la zona habitable -la región alrededor de una estrella en la que las temperaturas permiten la existencia de agua líquida en las superficies planetarias- se moverá hacia afuera, del sistema solar interior al exterior. Los satélites helados que se encuentran en órbita alrededor de los gigantes gaseosos podrían, por lo tanto, situarse dentro de esta nueva zona habitable.

Este hecho, que nos puede parecer algo propio de nuestro sistema solar, es una fase por la que pasan también otras estrellas a lo largo de su ciclo de vida, lo que significa que lo que pase aquí también podría pasar -y haber pasado- en las incontables lunas heladas -y quizás planetas- que existan alrededor de otros sistemas estelares, pudiendo aumentar el número de cuerpos habitables aunque solo sea “temporalmente”.

Europa cuando el Sol sea una gigante roja

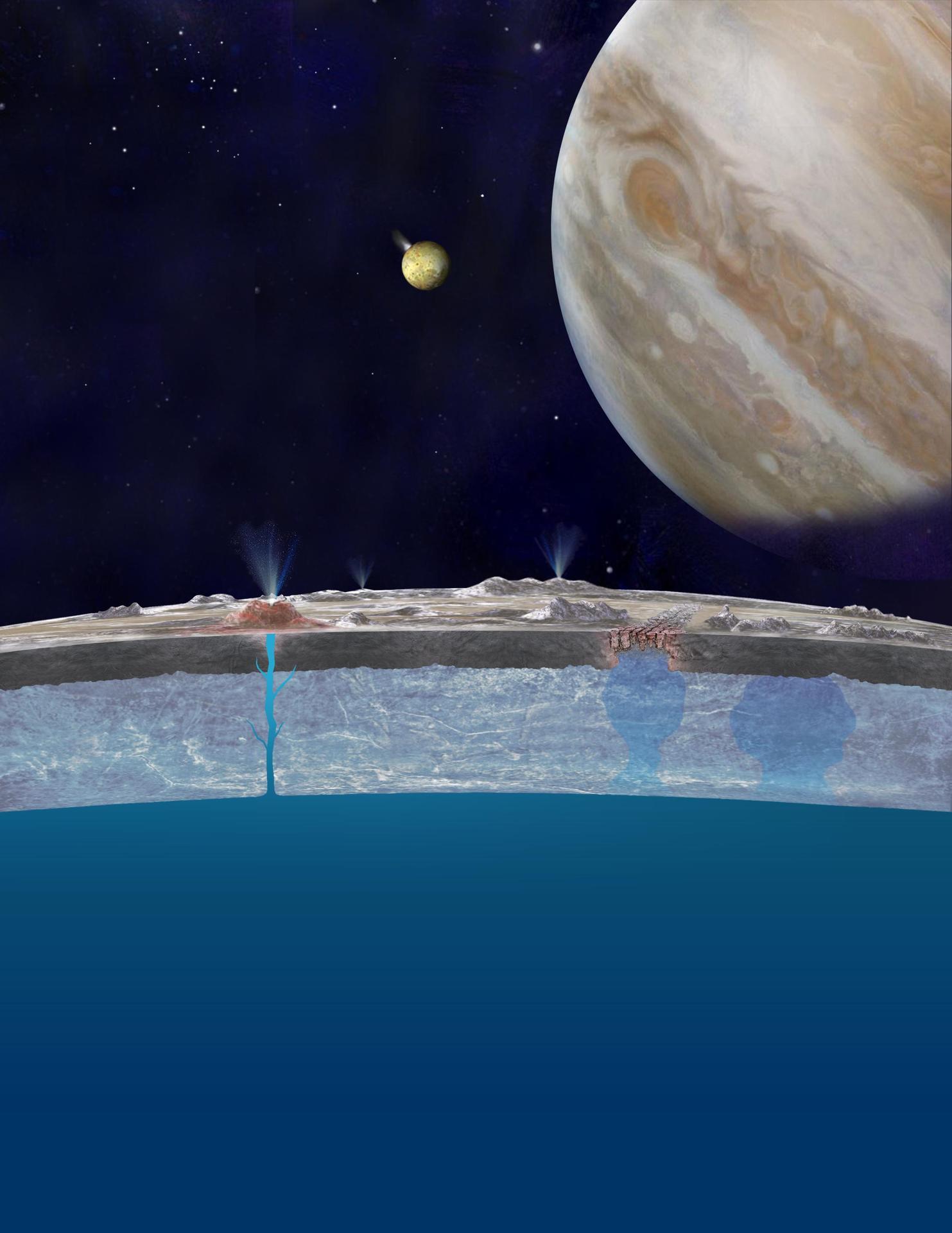

Pero bueno, volvamos al estudio porque tiene mucho jugo que exprimir. Los autores han simulado dos escenarios distintos sobre la evolución de Europa ante condiciones diferentes y que podrían ocurrir una vez el Sol entre en la fase de gigante roja.

La primera situación es cuando Europa -y por extensión el sistema joviano- entre en la zona habitable por primera vez, recibiendo un flujo de energía comparable al que Marte recibía cuando todavía tenía agua en su superficie, o lo que es lo mismo, alrededor de un ~32% de la insolación actual de nuestro planeta. Este evento ocurriría aproximadamente cuando nuestro sol cumpla unos 12.250 millones de años. El otro escenario para el que se realizan los cálculos corresponde a cuando el sistema joviano reciba la misma insolación que la Tierra hoy día, aproximadamente en 12.450 millones de años.

Hay otro detalle que afecta a las simulaciones y que no es baladí en esta historia: Europa sufre bloqueo de mareas, de tal forma que un hemisferio (el subjoviano) siempre apunta hacia Júpiter mientras que el otro (el antijoviano) apunta al contrario, haciendo que la energía recibida en Europa sea diferente en cada hemisferio. Conforme Júpiter comience a recibir más luz del Sol, la composición de su atmósfera cambiará y con ello la luz que refleja, provocando diferencias notables entre ambos hemisferios.

Así, al principio, las nubes de hielo de amoniaco dejarán paso a nubes de vapor de agua, de tonos más claros y que reflejan mejor la luz. Cuando Júpiter reciba la misma insolación que la Tierra hoy, en cambio, las nubes de vapor de agua se disiparán, haciendo que Júpiter refleje menos luz.

¿Y si Europa pierde su atmósfera?

Pero sigamos con la historia. Conforme la zona habitable se fuese acercando a la distancia de Júpiter, el hielo de Europa empezaría a sublimarse, cada vez de una manera más intensa. Esto llevaría a la formación de una tenue atmósfera de vapor de agua alrededor del satélite, pero… ¿Cuánto duraría esta? En teoría, la baja gravedad de Europa la convierte en un objetivo muy vulnerable para la pérdida de la atmósfera.

Para poder conocer si la formación de esta atmósfera sería un fenómeno transitorio, los investigadores han estudiado los posibles mecanismos que acentuarían esta pérdida atmosférica, calculando que esta podría durar al menos 200 millones de años mientras que Europa se encuentre en la zona habitable de la estrella, quizás permitiendo unas condiciones también aptas para la vida en la superficie del satélite.

Europa cuando el Sol sea una enana blanca

Pero el estudio no se detiene en la fase de gigante roja. Después de expulsar las capas más externas, el Sol se transformará en una enana blanca. Aunque la enana blanca inicialmente se encuentra a muy alta temperatura, se va enfriando a lo largo de millones de años, creando una zona habitable mucho más cerca de ella. Y aquí surge una nueva pregunta… ¿Podría Europa u otro satélite similar acabar orbitando alrededor de la estrella en zona habitable?

Simulaciones realizadas por distintos autores sugieren que los satélites pueden acabar liberados de sus planetas durante las transiciones de fase estelar y acabar en una órbita propia alrededor de la estrella como objetos independientes e incluso también podrían migrar acompañando a los planetas si estos se ven forzados a cambiar su órbita.

Si un cuerpo como Europa que ya hubiese desarrollado una superficie rica en agua -incluso haberse transformado en un mundo oceánico (superficial)- acabase en una órbita estable alrededor de la zona habitable de la estrella, podría mantener el agua durante muchísimo tiempo, ampliando todavía más la ventana de habitabilidad.

Cómo detectar sistemas en los que ya haya ocurrido

Este estudio es muy interesante y, como hemos dicho antes, podría haber ocurrido en otros sistemas planetarios, pero, ¿podríamos detectarlos? Bueno, al menos podemos intentarlo, ya que en nuestro caso ninguno estaremos aquí para poder verlo cuando esto ocurra en nuestro sistema solar.

En primer lugar, una exoluna liberada de su planeta y situada en órbita alrededor de su estrella podría detectarse mediante técnicas espectrométricas. En segundo lugar, si la luna todavía se encuentra alrededor del planeta y transitan a la estrella desde nuestro punto de vista, el satélite podría producir una señal adicional a la del planeta durante el tránsito que la hiciese detectable, como una pequeña muesca en la señal del tránsito.

Incluso aunque el satélite sea pequeño, como las enanas blancas son estrellas pequeñas, podría provocar una señal de tránsito propia detectable al pasar delante de esta. Por último, durante la fase de gigante roja, la intensa luz reflejada por el gigante gaseoso podría hacerle brillar como una estrella -en el sentido de reflejar mucha luz-, permitiendo a los astrónomos observar la exoluna, eso sí, usando un cronógrafo para evitar el brillo que refleja el planeta y que enmascararía un satélite menos “brillante”, aunque probablemente para esto necesitaremos telescopios mucho más potentes y que nos permitan observar los sistemas planetarios con mucha más resolución.

Esta nueva investigación pone de manifiesto que los satélites de los gigantes gaseosos podrían tener una excepcional ventana para la habitabilidad, no solo en nuestro sistema solar, sino también en otros sistemas planetarios que sirvan de oasis para la vida, incluso en las últimas etapas de vida de las estrellas.

Pero al mismo tiempo remarca que la habitabilidad no es un concepto estático, sino que puede evolucionar en cualquier momento dependiendo de la dinámica de las estrellas o los propios sistemas planetarios, abriendo la posibilidad de que incluso en los momentos en los que parece que la vida está condenada, esta tenga un lugar donde refugiarse.

Referencia:

Elijah Mullens, Britney Schmidt, Lisa Kaltenegger, Nikole K Lewis (2025) Life after death: Europa in the evolving habitable zone of a Red Sun Monthly Notices of the Royal Astronomical Society doi: 10.1093/mnras/staf794

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.