El flujo de calor “anómalo”, que a primera vista parece violar la segunda ley de la termodinámica, ofrece a los físicos una forma de detectar el entrelazamiento cuántico sin destruirlo.

Un artículo de Philip Ball. Historia original reimpresa con permiso de Quanta Magazine, una publicación editorialmente independiente respaldada por la Fundación Simons.

Si hay una ley de la física que parece fácil de comprender, esa es la segunda ley de la termodinámica: el calor fluye espontáneamente de los cuerpos más calientes hacia los más fríos. Pero ahora, de forma suave y casi casual, Alexssandre de Oliveira Jr. acaba de mostrarme que, en realidad, no la entendía del todo.

«Toma esta taza de café caliente y esta jarra de leche fría», dijo el físico brasileño mientras estábamos sentados en una cafetería de Copenhague. «Ponlas en contacto y, efectivamente, el calor fluirá del objeto caliente al frío, tal como el científico alemán Rudolf Clausius formuló oficialmente en 1850». Sin embargo, en algunos casos —explicó de Oliveira— los físicos han descubierto que las leyes de la mecánica cuántica pueden hacer que el flujo de calor ocurra en sentido contrario: del frío al caliente.

Esto no significa realmente que la segunda ley falle, añadió mientras su café se enfriaba con tranquilidad. Lo que sucede es que la expresión de Clausius es el límite clásico de una formulación más completa, exigida por la física cuántica.

Los físicos empezaron a apreciar la sutileza de esta situación hace más de dos décadas y, desde entonces, han estado explorando la versión cuántica de la segunda ley. Ahora, de Oliveira, investigador posdoctoral en la Universidad Técnica de Dinamarca, y sus colegas han demostrado que el tipo de “flujo de calor anómalo” que se da a escala cuántica podría tener una aplicación tan práctica como ingeniosa.

Según afirman, puede servir como un método sencillo para detectar la cuanticidad —por ejemplo, para saber si un objeto está en una superposición cuántica de varios estados observables posibles, o si dos objetos están entrelazados (es decir, sus estados son interdependientes)— sin destruir esos delicados fenómenos cuánticos. Una herramienta diagnóstica así podría usarse para verificar que un ordenador cuántico está utilizando realmente recursos cuánticos al realizar sus cálculos. Incluso podría ayudar a detectar aspectos cuánticos de la fuerza de la gravedad, uno de los grandes objetivos de la física moderna.

Según los investigadores, basta con conectar un sistema cuántico a un segundo sistema capaz de almacenar información sobre él, y a un sumidero térmico (un cuerpo capaz de absorber mucha energía). Con esta disposición, se puede aumentar la transferencia de calor al sumidero más allá de lo que permitirían las leyes clásicas. Midiendo simplemente lo caliente que está el sumidero se podría detectar la presencia de superposición o entrelazamiento en el sistema cuántico.

Más allá de las posibles aplicaciones prácticas, la investigación pone de manifiesto un nuevo aspecto de una profunda verdad sobre la termodinámica: la forma en que el calor y la energía se transforman y se desplazan en los sistemas físicos está íntimamente ligada a la información —a lo que se sabe o puede saberse sobre dichos sistemas—. En este caso, “pagamos” el flujo de calor anómalo sacrificando información almacenada sobre el sistema cuántico.

«Me encanta la idea de que las magnitudes termodinámicas puedan señalar fenómenos cuánticos», afirma la física Nicole Yunger Halpern, de la Universidad de Maryland. «El tema es fundamental y profundo».

El conocimiento es poder

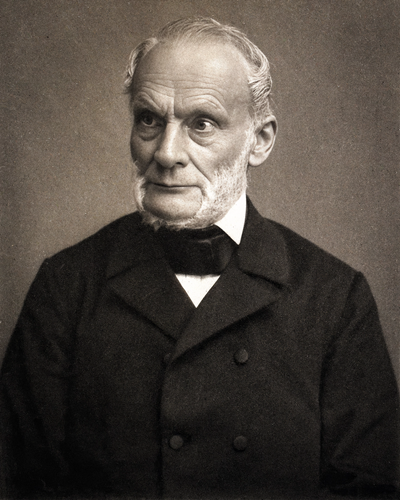

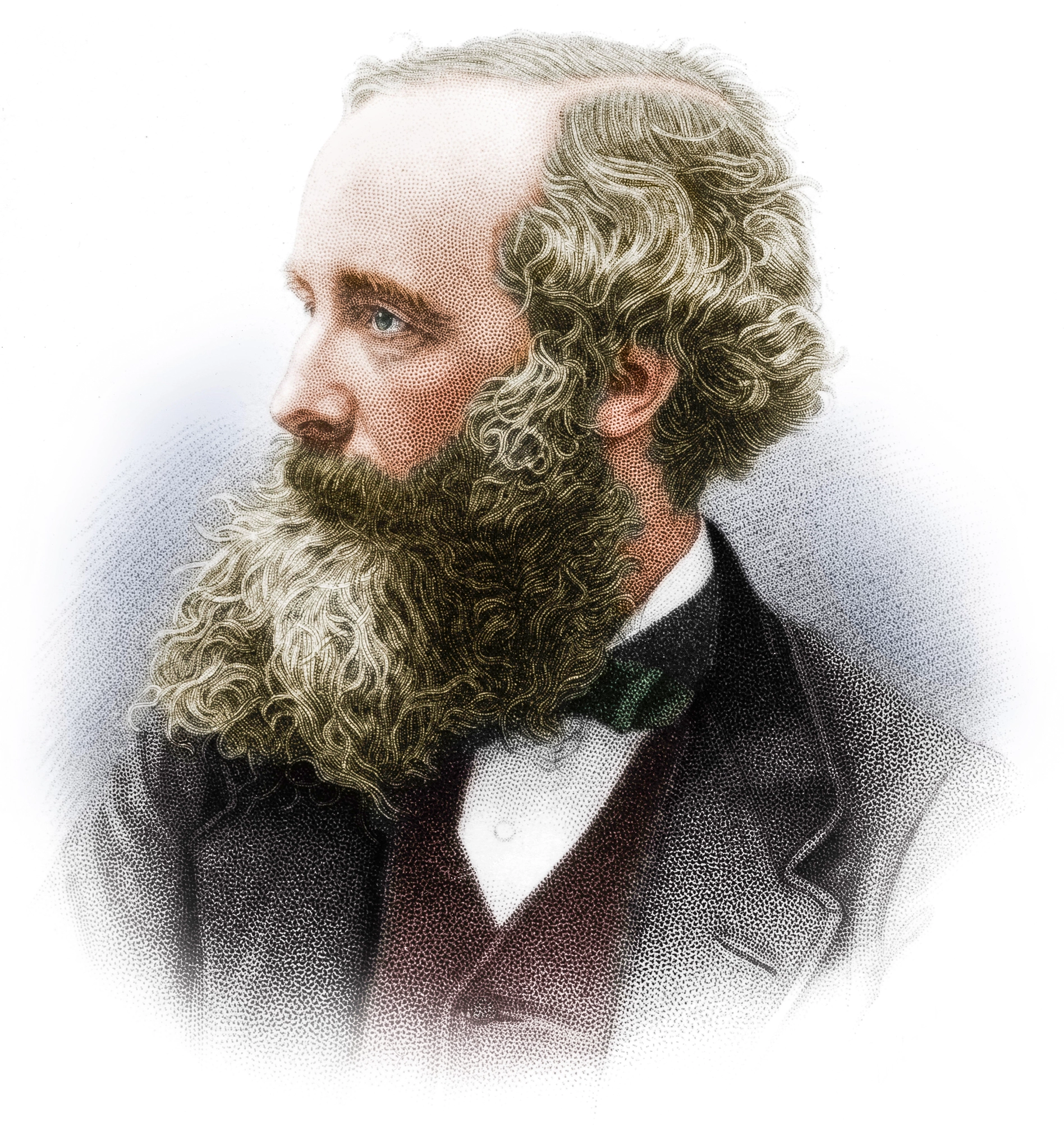

La conexión entre la segunda ley de la termodinámica y la información fue explorada por primera vez en el siglo XIX por el físico escocés James Clerk Maxwell. Para su consternación, la segunda ley de Clausius parecía implicar que los focos de calor acabarían disipándose por todo el universo hasta que desapareciesen todas las diferencias de temperatura. En ese proceso, la entropía total del universo —en términos simples, una medida de su desorden y falta de estructura— aumentaría inexorablemente. Maxwell comprendió que esa tendencia acabaría eliminando toda posibilidad de aprovechar los flujos de calor para realizar trabajo útil, y que el universo alcanzaría un equilibrio estéril, dominado por un zumbido térmico uniforme: la llamada “muerte térmica”. Esa perspectiva ya era bastante inquietante por sí misma, pero resultaba especialmente inaceptable para el devoto cristiano Maxwell. En una carta a su amigo Peter Guthrie Tait en 1867, afirmó haber encontrado una manera de “abrir un agujero” en la segunda ley.

Imaginó un diminuto ser (más tarde apodado demonio) capaz de ver el movimiento de las moléculas individuales de un gas. El gas llenaría una caja dividida en dos compartimentos por una pared con una trampilla. Abriendo y cerrando la trampilla selectivamente, el demonio podría separar las moléculas que se mueven más rápido en un lado y las más lentas en el otro, creando así un gas caliente y otro frío, respectivamente. Al actuar según la información obtenida sobre el movimiento molecular, el demonio reduciría la entropía del gas, generando un gradiente de temperatura con el que podría realizarse trabajo mecánico, como empujar un pistón.

Los científicos estaban seguros de que el demonio de Maxwell no podía violar realmente la segunda ley, pero se tardó casi un siglo en comprender por qué. La respuesta es que la información que el demonio recoge y almacena sobre los movimientos moleculares acabaría llenando su memoria finita. Para seguir funcionando, tendría que borrar y reiniciar esa memoria. El físico Rolf Landauer demostró en 1961 que ese borrado consume energía y genera entropía —más entropía de la que el demonio reduce mediante su selección—. El análisis de Landauer estableció una equivalencia entre información y entropía, lo que implica que la información misma puede actuar como un recurso termodinámico: puede transformarse en trabajo. Los físicos demostraron experimentalmente esta conversión de información en energía en 2010.

Pero los fenómenos cuánticos permiten procesar información de formas que la física clásica no permite —esa es, de hecho, la base de tecnologías como la computación cuántica y la criptografía cuántica—. Y por eso la teoría cuántica altera la versión convencional de la segunda ley.

Aprovechando las correlaciones

Los objetos cuánticos entrelazados comparten información mutua: están correlacionados, de modo que podemos conocer propiedades de uno observando el otro. Eso, por sí mismo, no es tan extraño; si observas uno de un par de guantes y ves que es el izquierdo, sabes que el otro es el derecho. Pero un par de partículas cuánticas entrelazadas difiere de los guantes en un aspecto esencial: mientras que la lateralidad de los guantes está fijada antes de mirar, en las partículas no es así, según la mecánica cuántica. Antes de medirlas, no está decidido qué valor de una propiedad observable tiene cada partícula del par entrelazado. En ese momento solo conocemos las probabilidades de las posibles combinaciones de valores (por ejemplo, 50 % izquierda-derecha y 50 % derecha-izquierda). Solo cuando medimos el estado de una partícula esas posibilidades se resuelven en un resultado concreto. En ese proceso de medición, el entrelazamiento se destruye.

Si las moléculas de un gas están entrelazadas de esta manera un demonio de Maxwell puede manipularlas con más eficacia que si todas se movieran independientemente. Si el demonio sabe, por ejemplo, que cada molécula rápida que ve venir está correlacionada de tal modo que otra rápida la seguirá al instante, no necesita observar la segunda partícula antes de abrir la trampilla para dejarla pasar. El coste termodinámico de (temporalmente) desafiar la segunda ley se reduce.

En 2004, los teóricos cuánticos Časlav Brukner, de la Universidad de Viena, y Vlatko Vedral, entonces en el Imperial College de Londres, señalaron que esto significa que las mediciones termodinámicas macroscópicas pueden utilizarse como un “testigo” para revelar la presencia de entrelazamiento cuántico entre partículas. Bajo ciertas condiciones, mostraron que la capacidad calorífica de un sistema o su respuesta a un campo magnético aplicado debería llevar la huella del entrelazamiento, si este existe.

De manera similar, otros físicos calcularon que se puede extraer más trabajo de un cuerpo caliente cuando hay entrelazamiento cuántico en el sistema que cuando es puramente clásico.

Y en 2008, el físico Hossein Partovi, de la Universidad Estatal de California, identificó una consecuencia particularmente llamativa del modo en que el entrelazamiento cuántico puede cuestionar las intuiciones derivadas de la termodinámica clásica. Descubrió que la presencia de entrelazamiento puede incluso invertir el flujo espontáneo de calor de un objeto caliente a uno frío, aparentemente subvirtiendo la segunda ley.

Esa inversión es una forma especial de refrigeración, explica Yunger Halpern. Y, como ocurre siempre con la refrigeración, no es gratuita (y por tanto no viola realmente la segunda ley). Clásicamente, refrigerar un objeto requiere trabajo: hay que bombear el calor en dirección contraria consumiendo combustible, compensando así la entropía perdida al enfriar el cuerpo frío y calentar el caliente. Pero en el caso cuántico —sigue Yunger Halpern—, en lugar de quemar combustible para lograr la refrigeración, «se queman las correlaciones». Es decir, a medida que avanza el flujo de calor anómalo, el entrelazamiento se destruye: las partículas que inicialmente tenían propiedades correlacionadas se vuelven independientes. «Podemos usar las correlaciones como un recurso para empujar el calor en dirección opuesta», añade.

De hecho, el “combustible” aquí es la información misma: concretamente, la información mutua de los cuerpos calientes y fríos entrelazados.

Dos años más tarde, David Jennings y Terry Rudolph, del Imperial College de Londres, aclararon lo que sucede. Mostraron cómo puede reformularse la segunda ley de la termodinámica para incluir el caso en que existe información mutua, y calcularon los límites sobre cuánto puede modificarse —e incluso invertirse— el flujo de calor clásico mediante el consumo de correlaciones cuánticas.

El demonio sabe de cuanticidad

Cuando entran en juego los efectos cuánticos la segunda ley deja de ser tan sencilla. Pero ¿podemos hacer algo útil con la forma en que la física cuántica flexibiliza los límites de las leyes termodinámicas? Esa es una de las metas de la disciplina llamada termodinámica cuántica, en la que algunos investigadores buscan fabricar motores cuánticos más eficientes que los clásicos o baterías cuánticas que se carguen más rápidamente.

Patryk Lipka-Bartosik, del Centro de Física Teórica de la Academia Polaca de Ciencias, ha buscado aplicaciones prácticas en la dirección contraria: usar la termodinámica como herramienta para explorar la física cuántica. El año pasado, él y sus colaboradores vieron cómo materializar la idea de Brukner y Vedral (2004) de utilizar propiedades termodinámicas como testigo del entrelazamiento cuántico. Su esquema involucra sistemas cuánticos calientes y fríos correlacionados entre sí, y un tercer sistema que media el flujo de calor entre ambos. Podemos pensar en este tercer sistema como en un demonio de Maxwell, solo que ahora posee una “memoria cuántica” que puede estar entrelazada con los sistemas que manipula. Al estar entrelazados con la memoria del demonio, los sistemas caliente y frío quedan efectivamente vinculados, de modo que el demonio puede inferir información de uno a partir de las propiedades del otro.

Un demonio cuántico así puede actuar como un tipo de catalizador, facilitando la transferencia de calor al aprovechar correlaciones que de otro modo serían inaccesibles. Es decir, al estar entrelazado con los objetos caliente y frío, el demonio puede detectar y explotar todas sus correlaciones de manera sistemática. Y, de nuevo como un catalizador, este tercer sistema vuelve a su estado original una vez completado el intercambio de calor entre los objetos. De esta forma, el proceso puede potenciar el flujo de calor anómalo más allá de lo que sería posible sin dicho catalizador.

El artículo publicado este año por de Oliveira, junto con Lipka-Bartosik y Jonatan Bohr Brask, de la Universidad Técnica de Dinamarca, utiliza algunas de estas mismas ideas, pero con una diferencia crucial que convierte el sistema en una especie de termómetro para medir la cuanticidad. En el trabajo anterior, la memoria cuántica —el demonio— interactuaba con un par de sistemas cuánticos correlacionados, uno caliente y otro frío. Pero en este nuevo trabajo se coloca entre un sistema cuántico (por ejemplo, una red de bits cuánticos, o qubits, entrelazados en un ordenador cuántico) y un sumidero térmico sencillo con el que el sistema cuántico no está directamente entrelazado.

Como la memoria está entrelazada tanto con el sistema cuántico como con el sumidero, puede de nuevo catalizar un flujo de calor entre ellos más allá de lo posible clásicamente. En ese proceso, el entrelazamiento dentro del sistema cuántico se convierte en calor adicional que fluye hacia el sumidero. Así, medir la energía almacenada en el sumidero (equivalente a leer su “temperatura”) revela la presencia de entrelazamiento en el sistema cuántico. Pero, dado que el sistema y el sumidero no están entrelazados entre sí, la medición no afecta al estado del sistema cuántico. Este recurso elude la conocida dificultad de que las mediciones destruyen la cuanticidad. «Si intentaras simplemente medir el sistema [cuántico] directamente, destruirías su entrelazamiento antes incluso de que el proceso se desarrollara», explica de Oliveira.

El nuevo esquema tiene la ventaja de ser simple y general, señala Vedral, ahora en la Universidad de Oxford. «Estos protocolos de verificación son muy importantes», dice: cada vez que una empresa de computación cuántica anuncia un nuevo dispositivo, siempre surge la cuestión de cómo —o si— saben realmente que el entrelazamiento entre los qubits está contribuyendo al cálculo. Un sumidero térmico podría actuar como detector de tales fenómenos cuánticos simplemente a través de su cambio de energía. Para implementar la idea, podría designarse un qubit como la memoria cuyo estado revele el de otros qubits, y luego acoplar ese qubit de memoria a un conjunto de partículas que funcionen como sumidero, cuya energía se pueda medir. (Vedral añade una salvedad: es necesario tener un control muy preciso del sistema para asegurarse de que no haya otras fuentes de flujo de calor que contaminen las mediciones. Además, el método no detectará todos los estados entrelazados.)

De Oliveira cree que ya existe un sistema adecuado para poner a prueba su idea experimentalmente. Él y sus colegas están en conversaciones con el grupo de investigación de Roberto Serra en la Universidad Federal del ABC, en São Paulo (Brasil). En 2016, Serra y sus colaboradores utilizaron las orientaciones magnéticas, o espines, de los átomos de carbono e hidrógeno en moléculas de cloroformo como bits cuánticos entre los que podían transferir calor.

Usando este montaje, dice de Oliveira, debería ser posible aprovechar un comportamiento cuántico —en este caso la coherencia, es decir, que las propiedades de dos o más espines evolucionan en fase entre sí— para modificar el flujo de calor entre los átomos. La coherencia de los qubits es esencial para la computación cuántica, así que poder verificarla detectando un intercambio de calor anómalo sería muy útil.

Las implicaciones podrían ser aún mayores. Varios grupos de investigación intentan diseñar experimentos para determinar si la gravedad es una fuerza cuántica, al igual que las otras tres fuerzas fundamentales. Algunos de estos esfuerzos consisten en buscar entrelazamiento cuántico entre dos objetos generado únicamente por su atracción gravitatoria mutua. Tal vez los investigadores puedan explorar ese entrelazamiento inducido por la gravedad mediante simples mediciones termodinámicas sobre los objetos, verificando así (o no) que la gravedad está realmente cuantizada.

Para estudiar una de las cuestiones más profundas de la física —concluye Vedral—, «¿no sería maravilloso poder hacerlo con algo tan sencillo y macroscópico como esto?».

El artículo original, A Thermometer for Measuring Quantumness, se publicó el 1 de octubre de 2025 en Quanta Magazine. Cuaderno de Cultura Científica tiene un acuerdo de distribución en castellano con Quanta Magazine.

Traducido por César Tomé López