Vida bajo la luz cenicienta

Auguste Comte, filósofo augusto no solo de nombre y padre del positivismo, figura inscrito con letras de oro en el panteón de Patinazos Épicos de la Historia gracias a esta lapidaria sentencia con la que —prácticamente— abrió en 1835 el segundo tomo de su Curso de Filosofía Positiva:

Concebimos la posibilidad de determinar sus formas, sus distancias, sus tamaños y sus movimientos; mientras que en modo alguno podríamos jamás averiguar su composición química, su estructura mineralógica o, con más razón, la naturaleza de la materia organizada que viva en su superficie […]

Les Luthiers nos enseñaron que no hay que perder ocasión de hacer la epistemología y por ello es de ley reconocer que la ciencia moderna le debe algo al positivismo de Comte. Eso, sin embargo, no salvó al filósofo francés de ser sumariamente atropellado con un avance fulgurante escasas décadas después de publicar su seminal obra. Hubo un aviso veinte años antes: en 1815, el joven Joseph Fraunhofer —que nunca dejaría de ser joven, para desgracia suya y de todos— había puesto a trabajar un espectrómetro con el que descubrió que a la luz solar le faltaban 574 líneas. 574 colores de menos que anunciaban la era que abrieron definitivamente Kirchhoff y Bunsen en 1859, en la que podríamos conocer a distancia la composición química de los astros: la era de la espectroscopia.

No podemos culpar a Comte de no verlo venir: no tenía el don de la presciencia ni un Google decimonónico al que consultar lo que además parece un resultado francamente antiintuitivo: ¿cómo vamos a poder conocer la composición de mundos a los que jamás podremos viajar? (Nota: si la especie humana acaba viajando por todo el Universo ocuparé con gusto mi sitio junto a Comte en ese panteón de Patinazos Épicos.) Lo cierto es que la capacidad de los átomos y las moléculas de emitir y absorber frecuencias concretas de luz nos ha conferido un superpoder: el de conocer la composición, a distancias inimaginables, de las estrellas, las nebulosas ¿y las atmósferas de los planetas?

El poder de los espectros

Descomponer la luz de otros mundos mediante un prisma es algo que lleva haciéndose rutinariamente desde hace más de un siglo y medio. Esta técnica nos ha enseñado que la composición de todos los cuerpos visibles del Universo es muy uniforme y está dominada por los elementos más simples que existen: hidrógeno (74%) y helio (24%). El 2% restante («metales» para los astrónomos) es la fracción minoritaria que centra el interés de astroquímicos y exobiólogos. El misterio aún envuelve muchos aspectos relacionados con la vida, pero parece claro que es un fenómeno de base química relacionado con la aparición de la complejidad. Sin ese dos por ciento de elementos «extra», los enlaces e interacciones posibles entre átomos se verían fatalmente limitados. Encontrar las firmas espectroscópicas de estos elementos y las moléculas que forman es clave si pretendemos averiguar, algún día, si existe vida más allá de la burbuja de aire que rodea nuestra pequeña mota azul.

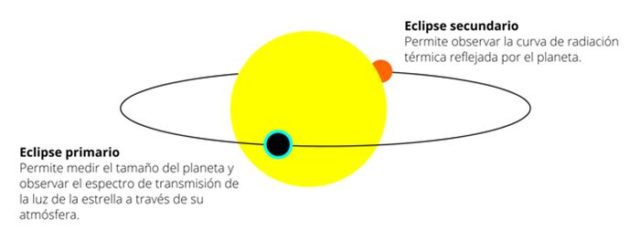

Desde finales de los años 80, la creciente precisión en los métodos astrométricos de detección de exoplanetas —mayoritariamente medidas de velocidad radial (coloquialmente «bamboleo» estelar) y, sobre todo, de tránsitos (ocultaciones parciales de estrellas por planetas que las orbitan y que provocan pequeños cambios en la luz recibida de éstas)— ha permitido que los descubrimientos de sistemas planetarios aumenten con un ritmo exponencial. Aunque las formas de llevar a cabo las medidas, así como su precisión, favorecieran en un principio el descubrimiento de lo que se dio en llamar «jupíteres calientes», planetas muy grandes y muy cercanos a sus respectivas estrellas, es cada vez más frecuente encontrarse con descubrimientos de planetas más pequeños y ubicados en las zonas de habitabilidad teóricas de sus sistemas estelares.

Sin duda no estamos muy lejos de ubicar planetas de tamaño terrestre transitando ante sus estrellas con órbitas que les permitirían, al menos teóricamente, sustentar agua líquida de forma permanente en su superficie. Auténticos análogos terrestres alrededor de soles lejanos: pero una cosa es encontrar un lugar que podría albergar vida y otra, muy distinta, es descubrirlo. ¿Podemos siquiera soñar con tal cosa?

Si es posible detectar la minúscula fracción de luz de una estrella que, durante una ocultación planetaria, atraviesa la atmósfera del planeta para llegar hasta nuestros instrumentos, también debería poderse —restando previamente el espectro de la luz normal de la estrella— hallar la huella espectroscópica de la composición de la atmósfera planetaria. Esto, que parece una hazaña imposible, ya ha ocurrido en varias ocasiones. Un ejemplo de la precisión que puede alcanzarse hoy: utilizando técnicas de espectroscopia diferencial y el instrumento HARPS en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio Europeo Austral (ESO) en La Silla, Chile, pudo caracterizarse la presencia de sodio atómico en la atmósfera alta de HD 189733b. Este planeta orbita una estrella de tipo espectral K (una enana naranja; nuestro Sol es una enana amarilla de tipo G) a 62,9 años luz de distancia en la constelación Vulpecula. Con una masa de 1,15 veces la de nuestro Júpiter y una órbita que le lleva a rodear su estrella cada 2,2 días, las medidas basadas en el espectro han podido incluso confirmar que su atmósfera contiene vientos de 7000 kilómetros por hora que arrastran incesantes lluvias de cristal fundido: silicatos de sodio a 700 °C.

Está claro que HD 189773b está casi todo lo lejos que se puede estar de ser un «análogo terrestre», pese a que su color (que, increíblemente, también ha podido ser estimado) debería ser un azul profundo —haciendo de él otro «punto azul pálido» en la inmensidad del espacio. Pero cuando algún día encontremos un planeta realmente similar a nuestra Tierra, algo que solo es cuestión de tiempo, ¿cómo sabremos que puede albergar vida? La respuesta a esta pregunta, más allá de la medida de características orbitales que nos lleven a inferir posibles temperaturas superficiales, pasa naturalmente por el análisis de datos espectrográficos. Y qué mejor análisis que poder comparar el espectro de un planeta así con el de la única muestra que conocemos de planeta que alberga vida: ¿por qué no medir el espectro de la luz del Sol reflejada o transmitida por la propia Tierra a gran distancia?

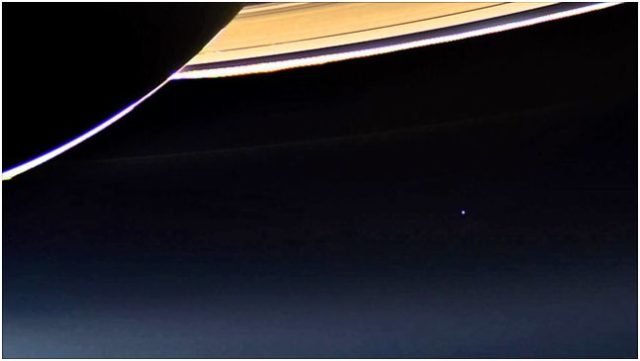

La forma obvia de obtener ese espectro consistiría en lanzar una sonda que se alejara mucho de la Tierra —idealmente unos cuantos años-luz— e hiciera la medida. Lo más cerca que hemos estado de conseguir algo así han sido las imágenes del «punto azul pálido»: la original de 1990 tomada por la sonda Voyager 1 a casi cinco horas y media de distancia a la velocidad de la luz (5900 millones de kilómetros) o la más reciente tomada por la sonda Cassini en 2013 desde la órbita de Saturno a 1500 millones de kilómetros. Lamentablemente, ni la Voyager 1 ni la Cassini estaban equipadas para realizar un espectro de la luz solar reflejada por la Tierra desde sus puntos de vista. Que alguna vez se lance una misión tan lejos con un propósito tan limitado parece, además, harto improbable. Sin embargo, hay una forma más sencilla de obtener la misma información gracias a nuestra compañera de viaje en el Sistema Solar: la Luna.

La luz cenicienta

La Luna, vista desde la Tierra, presenta lo que llamamos fases: cambios en su iluminación superficial debidos a las posiciones relativas de la Luna, la Tierra y el Sol. La fase «nueva» corresponde al momento de la órbita de la Luna en la que se encuentra situada directamente entre la Tierra y el Sol, y por tanto nos muestra su mitad oscura; para llegar a la fase «llena» la Luna debe recorrer la mitad de su órbita alrededor de la Tierra hasta encontrarse en el punto en que nos muestra su mitad iluminada —y por tanto, la Tierra está ubicada entre el Sol y la Luna. Si observamos el sistema con un poco de detenimiento, no es complicado darse cuenta de que las fases lunares están complementadas con otras análogas terrestres, pero exactamente invertidas: vista desde la Luna, la Tierra presenta la fase opuesta a la que se ve en la Luna desde la Tierra, como si se miraran en un espejo.

Además, debido a que la Luna tiene la rotación acoplada con la traslación alrededor de la Tierra, siempre muestra el mismo lado. Esto tiene como consecuencia que para cualquier punto de la cara visible de la Luna, la Tierra siempre está en aproximadamente el mismo lugar del firmamento (la libración orbital provoca un pequeño desplazamiento mensual aparente de la Tierra en el cielo lunar). Las diferencias de tamaño y de albedo superficial entre la Tierra y la Luna provocan así un interesante fenómeno: la noche lunar en la cara visible está siempre iluminada por la Tierra llena, y esta iluminación es mucho más intensa que la que provoca la Luna llena en la noche terrestre. Tanto, que puede percibirse desde la Tierra en forma de una iluminación difusa de la zona nocturna de la Luna, sobre todo cuando ésta se encuentra próxima a su fase nueva o hace pocos días que la ha pasado.

Este efecto de iluminación se denomina «luz cenicienta», y tiene la propiedad de que uniformiza completamente la luz que proviene de la cara iluminada de la Tierra debido a la rugosidad aleatoria del terreno lunar —esto es, devuelve una «luz media» de la reflejada por la Tierra. La luz cenicienta que observamos en la fase nueva de la Luna debería por tanto contener información del espectro medio de reflexión de la superficie terrestre, exactamente tal y como se vería desde un punto muy alejado del espacio que no permitiera resolver detalle superficial alguno. Es decir, como si se tratara del espectro de reflexión de un exoplaneta.

El espectro de la luz cenicienta revela de la Tierra una serie de potentes marcadores biológicos, entre los que destacan oxígeno molecular y metano en cantidades alejadas de su equilibrio químico —y que por tanto deben ser mantenidas por algún proceso externo, así como la presencia de un «borde rojo» (red edge): una zona de cambio rápido de la reflectividad en el infrarrojo cercano. La clorofila presente en las plantas terrestres absorbe una gran cantidad de luz en la zona visible del espectro, pero se hace casi transparente para longitudes de onda superiores a los 700 nanómetros.

Cuando logremos obtener un espectro de suficiente calidad de la luz de un exoplaneta similar a la Tierra podremos aplicar estas mismas técnicas de análisis para intentar determinar parámetros de la composición de su superficie y su atmósfera. ¿Aparecerán estos biomarcadores? ¿Veremos otros diferentes? El estudio del espectro de la luz de mundos lejanos nunca podrá ofrecernos una certeza absoluta acerca de «la naturaleza de la materia organizada que vive en su superficie», como dijo Comte; pero podrá acercarnos a la solución del enigma de la vida en el Universo mucho más de lo que jamás pudo soñarse hasta hace apenas un suspiro de la historia de la Humanidad.

Este post ha sido realizado por Iván Rivera (@Brucknerite) y es una colaboración de Naukas con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

Para saber más

Comte, A. (1835). Cours de philosophie positive (Vol. II, 19ème leçon). Paris: Borrani et Droz. Visitado el 29/10/2017 en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k762681/f9.image.

Nous concevons la possibilité de déterminer leurs formes, leurs distances, leurs grandeurs et leurs mouvements ; tandis que nous ne saurions jamais étudier par aucun moyen leur composition chimique, ou leur structure minéralogique, et, à plus forte raison, la nature des corps organisés qui vivent à leur surface […]

Kirchhoff, G. (1860). Ueber die Fraunhofer’schen Linien. Annalen der Physik und Chemie, 185(1), 148-150. doi:10.1002/andp.18601850115.

Suess, H. E., & Urey, H. C. (1956). Abundances of the Elements. Reviews of Modern Physics, 28(1), 53-74. doi:10.1103/revmodphys.28.53.

Richmond, M. Spectroscopy of exoplanets. Rochester Institute of Technology. Visitado el 05/11/2017 en http://spiff.rit.edu/classes/extrasol/lectures/spectra/spectra.html.

Wyttenbach, A., Ehrenreich, D., Lovis, C., Udry, S., & Pepe, F. (2015). Spectrally resolved detection of sodium in the atmosphere of HD 189733b with the HARPS spectrograph. Astronomy & Astrophysics, 577. doi:10.1051/0004-6361/201525729.

Marín, D. (15/02/2014). El planeta azul en el que llovía cristal. Naukas. Visitado el 05/11/2017 en http://danielmarin.naukas.com/2013/07/11/el-planeta-azul-en-el-que-llovia-cristal/.

Arnold, L. (2007). Earthshine Observation of Vegetation and Implication for Life Detection on Other Planets. Space Science Reviews, 135(1-4), 323-333. doi:10.1007/s11214-007-9281-4.

Sterzik, M. F., Bagnulo, S., & Palle, E. (2012). Biosignatures as revealed by spectropolarimetry of Earthshine. Nature, 483(7387), 64-66. doi:10.1038/nature10778.

«Vida bajo la luz cenicienta» en el Cuaderno de Cultura Científica – brucknerite

[…] Mientras escribía el pasado mes de octubre el pequeño relato con el que participo de vez en cuando en la iniciativa de @divagacionistas —y me daba cuenta de que estaba saliendo menos un cuento que un articulito de divulgación sobre ese fenómeno fascinante que es la luz cenicienta (que podéis leer sin alejaros demasiado de este blog siguiendo este enlace: Cenicienta), iba montándose en mi cabeza lo que acabaría como este artículo en el Cuaderno de Cultura Científica. Espero que lo disfrutéis: «Vida bajo la luz cenicienta». […]

Manuel López Rosas

Las consideraciones que parecen divagaciones personales, en realidad me ayudan a entender el sentido humano «personal» a través del que se razonan o se elucubran, las condiciones del lejano universo visible, por el autor de la nota. Ahora me parece entender mejor el descubrimiento y la confirmación en la astronomía actual. Gracias por compartir esas consideraciones.