Para la mente humana resulta muy difícil entender las colosales dimensiones del universo. En nuestra evolución hemos ajustado el mundo a la utilidad del día a día y somos capaces de asimilar de manera natural las escalas de metros, kilómetros, minutos o años, pero terminamos desconcertados por los modelos que incluyen distancias astronómicas fuera de nuestro rango de experiencia cotidiana. Los tamaños, masas, distancias y velocidades que operan en esa escala cósmica se escapan a nuestra intuición y lo único que podemos hacer para acercarnos a su entendimiento es utilizar analogía, metáforas y comparaciones.

Por ejemplo, se suele decir que las naves más rápidas construidas por el hombre tardarían miles de años simplemente para llegar a la estrella más cercana. La Voyager 1, lanzada en septiembre de 1977, realizó varias maniobras de asistencia gravitatoria que la aceleraron a una velocidad de escape de 61,000 km/h (unos 17 km/s) en relación con el Sol y, sin embargo, tras casi medio siglo de viaje, apenas ha salido de nuestro sistema solar. Manteniendo esas cifras tardaría más de 70.000 años en llegar hasta Próxima Centauri, situada a poco más de cuatro años luz de nosotros. Si usáramos como referencia la sonda Solar Parker Probe, que se mueve alrededor del Sol a unos 340.000 km/h, el viaje hasta nuestra vecina estelar se alargaría casi 6.600 años. Si intentamos imaginar ahora cómo sería cruzar la Vía Láctea, nuestra humilde y relativamente pequeña galaxia de unos 100.000 años luz de diámetro, nos encontramos que la Solar Parker Probe tardaría más de 150 millones de años y nuestra mente comienza a perderse…

En nuestra vida cotidiana podemos entender, e incluso visualizar mentalmente, cuánto pesan cuarenta kilos, cuánto miden veinte centímetros o cómo sería un trayecto de ochenta kilómetros. Tenemos experiencias que nos ayudan a interiorizar esas medidas, pero ese apoyo desaparece cuando se trata de entender la masa de Eta Carinae o la distancia que nos separa del exoplaneta Kepler-22b. En ningún momento de nuestra existencia hemos necesitado entender medidas como el año luz, la unidad astronómica o el parsec para poder sobrevivir y, de esta manera, no es de extrañar que nuestro cerebro requiera de un esfuerzo adicional para aproximarse a algo parecido a la comprensión. Por ello, va a resultar difícil entender el reciente artículo, publicado en el repositorio científico ArXiv, en el que un equipo de astrónomos anuncia el descubrimiento de «la mayor superestructura del universo», un monstruo gigantesco, una estructura cósmica de dimensiones difíciles de concebir, un verdadero titán al que han llamado «Quipu».

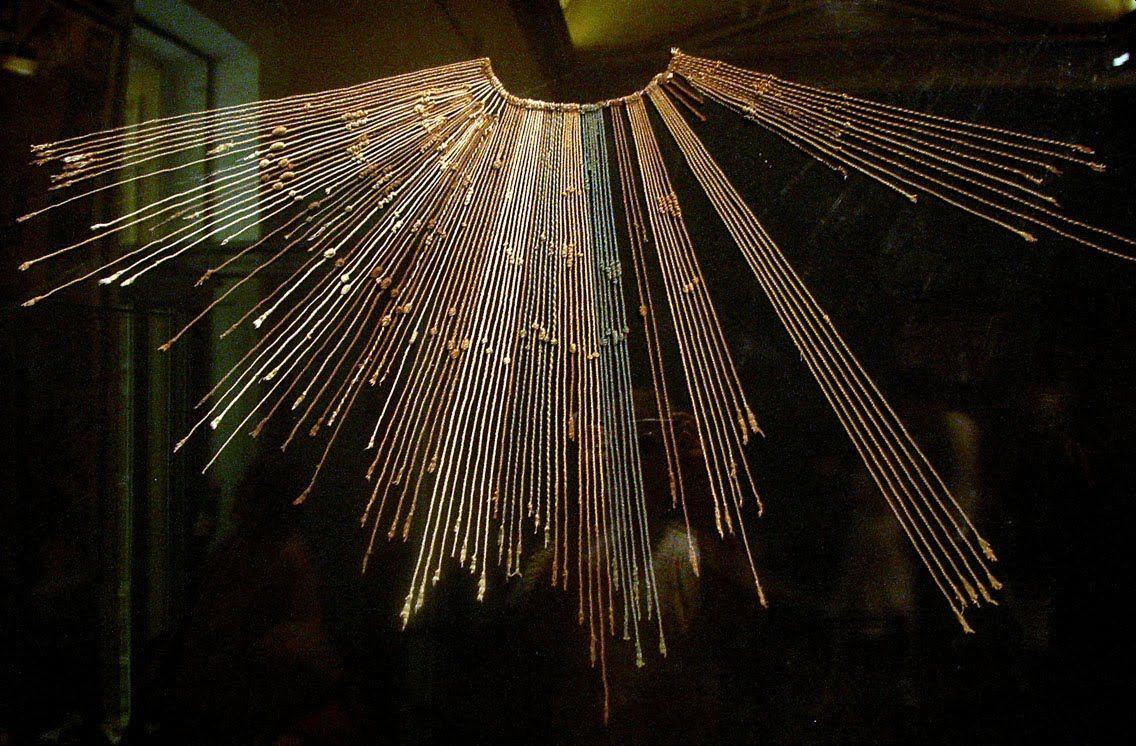

Antes de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, las civilizaciones andinas no contaban con un sistema de escritura convencional, es decir un sistema en el que se representan sonidos o palabras individuales mediante símbolos gráficos, como ocurre con los alfabetos. En su lugar desarrollaron otras técnicas, bastante ingeniosas, que les permitían representar la realidad matemática utilizando diferentes cuerdas y nudos (quipus) o diseños geométricos plasmados en tejidos, cerámicas y otros objetos artísticos (topacus).

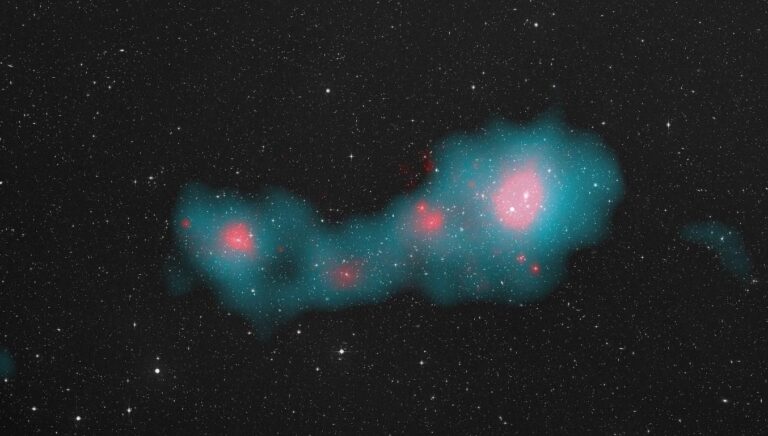

Los quipus eran un sofisticado sistema de cuerdas que los incas utilizaron para almacenar información numérica como registros contables, censos o datos administrativos. Podían ser muy simples, apenas un par de cuerdas y algunos nudos, o convertirse en verdaderas marañas de colores representativos con cientos o incluso miles de cuerdas y nudos. Inspirados por esta idea del Quipu, los autores del artículo científico han bautizado con su nombre a «la estructura cósmica más grande descubierta hasta la fecha». Una pincelada de poesía histórica, una metáfora artística (otra más) para ayudarnos a visualizar mejor uno de los titánicos andamios de nuestro universo local.

Una de las características más destacadas del universo es que es muy uniforme a gran escala. Cuando en 1965 los físicos estadounidenses Arno Penzias y Robert Wilson detectaron por primera vez la radiación de fondo cósmico de microondas (CMB) se dieron cuenta de que esa radiación electromagnética presentaba las mismas propiedades por todos lados y en todas direcciones. Las diferentes imágenes del CMB representan la radiación emitida tan solo 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se volvió transparente a la radiación y, a grandes rasgos, son mapas de temperaturas donde las diferencias son mínimas. Era un universo muy caliente, a unos 2500 grados centígrados, pero las fluctuaciones de temperatura y densidad apenas representaban diferencias del orden de una parte en cien mil. Y aún así, no deberíamos infravalorar esas diminutas variaciones (anisotropías) porque terminaron convirtiéndose en las semillas de las futuras estructuras del universo, de las galaxias y de los cúmulos de galaxias.

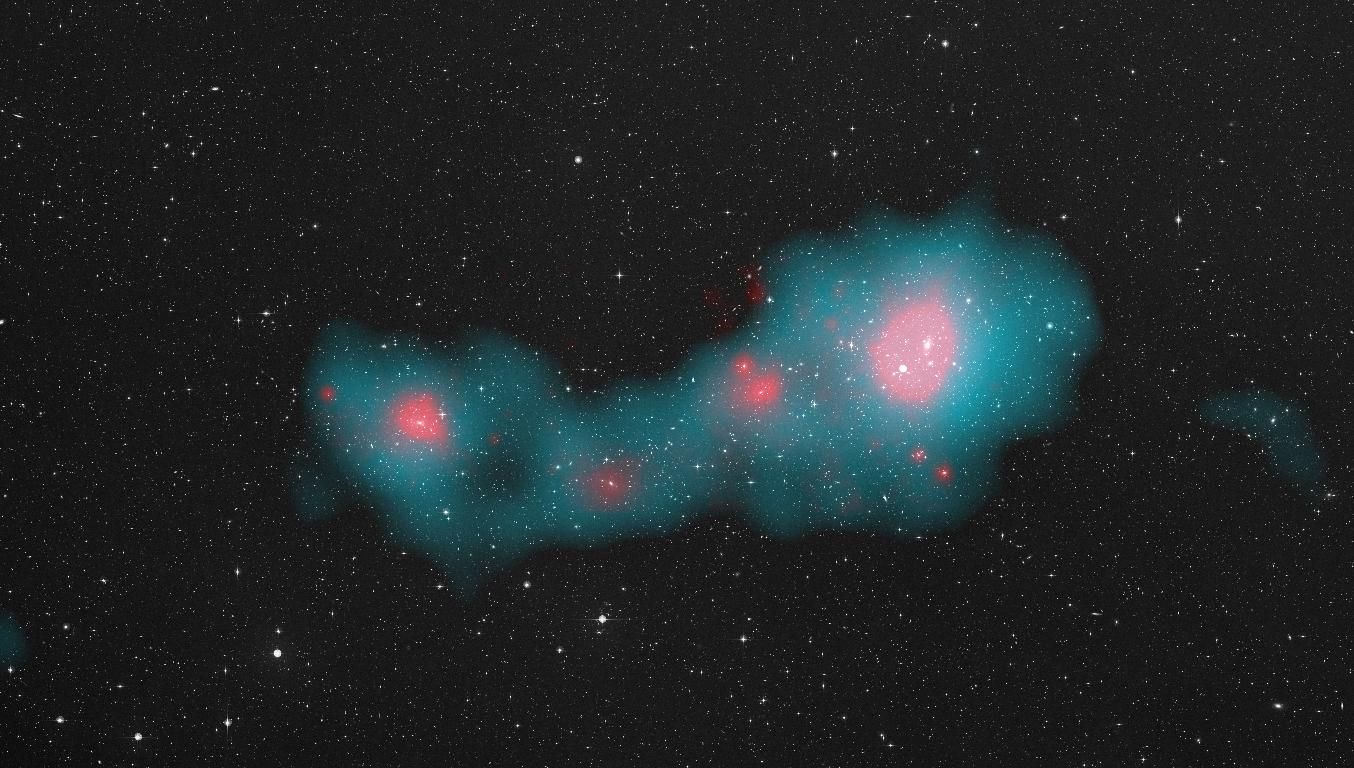

Al igual que las cuerdas de los quipus incas, la estructura descrita en el estudio contiene largos filamentos que se extienden, aproximadamente, 1300 millones de años luz, unas dimensiones que la convierten en el objeto más grande el universo local, superando a récords anteriores como el supercúmulo Laniākea, en el que se encuentra la Tierra. Está formada por cúmulos de galaxias y cúmulos de cúmulos de galaxias con una masa estimada, asombrosa y difícil de comprender, de unos «200 cuatrillones de masas solares».

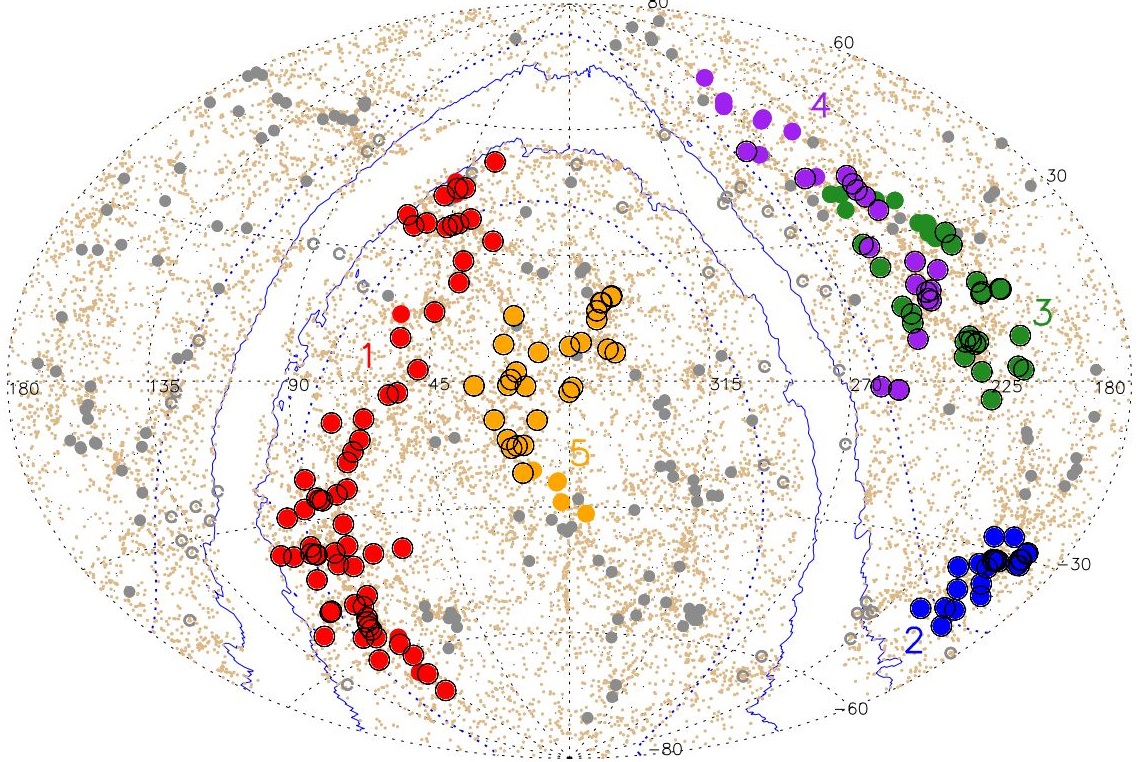

El estudio también describe otras superestructuras cósmicas entre ellas el supercúmulo Shapley, que ya se conocía anteriormente y que poseía el récord como «la estructura cósmica más grande del universo local» pero que, ahora, palidece ante la grandeza de otras estructuras descubiertas como Serpens-Corona Borealis, Hercules o Sculptor-Pegasus. Todas ellas se encuentran a una distancia aproximada de entre 425 y 815 millones de años luz de la Tierra, pero Quipu destaca sobre el resto con una longitud que superaría 13.000 veces el diámetro de nuestra Vía Láctea. En conjunto, estas cinco superestructuras contienen el 45% de los cúmulos de galaxias, el 30% de las galaxias y el 25% de la materia del universo observable y, en total, constituyen el 13% del volumen del universo conocido.

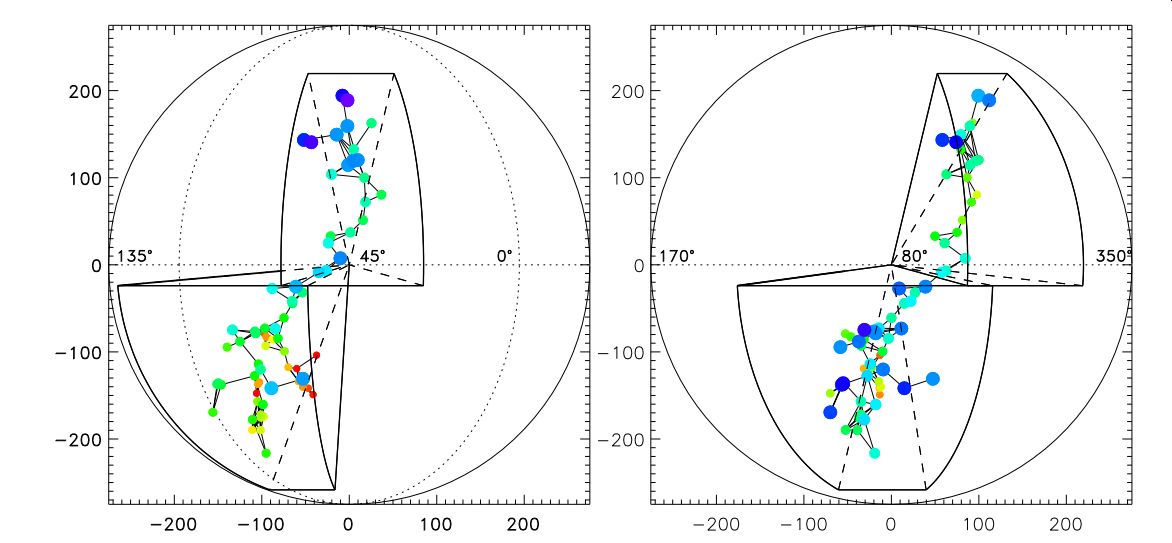

Contamos con diferentes modelos cosmológicos que predicen estas grandes estructuras pero detectarlas no es un trabajo sencillo. Necesitamos datos de la distribución de la materia del universo en diferentes longitudes de onda, un buen número de datos recogidos por nuestros instrumentos ópticos terrestres, telescopios espaciales, sondas y observatorios que midan las «variaciones en el fondo cósmico de microondas, las distorsiones causadas por lentes gravitacionales a gran escala o la influencia de movimientos de transmisión a gran escala en las mediciones de la constante de Hubble».

Se trata de un artículo importante, que ya ha sido aceptado para su publicación en breve en la revista Astronomy and Astrophysics y que nos deja pistas palpables para entender el funcionamiento del universo a gran escala. Estas grandes acumulaciones de materia tienen un gran impacto en el entorno general, en las velocidades y trayectorias de miles de galaxias e incluso «afecta las mediciones de la expansión general del universo: donde reinan las superestructuras, la expansión local de las galaxias puede distorsionar la medición de la expansión general del universo, conocida como la constante de Hubble». Finalmente, la atracción gravitatoria de tanta materia también puede causar una curvatura de la luz (efecto de lente gravitacional) que puede distorsionar las imágenes del cielo distante.

Futuros estudios de estas superestructuras afectan tanto al presente como al futuro del universo. Son estructuras temporales, como casi todo en nuestro cosmos, y la expansión del espacio-tiempo las irán desintegrando, dividiendo y dispersando en diferentes unidades más pequeñas pero, por ahora y según los propios autores, «representan entidades físicas con propiedades características y entornos cósmicos especiales que merecen una atención especial».

Referencias y más información:

Boehringer, Hans, et al. (2025)Unveiling the largest structures in the nearby Universe: Discovery of the Quipu superstructure arXiv doi: 10.48550/arXiv.2501.19236.

Stephanie Pappas (2025) Astronomers discover ‘Quipu’, the single largest structure in the known universo Live Science (2025)

Sobre el autor: Javier «Irreductible» Peláez (Puertollano, 1974) es escritor y comunicador científico. Autor de 500 años de frío. La gran aventura del Ártico (Crítica, 2019) y Planeta Océano (Crítica 2022). Es uno de los fundadores de la plataforma Naukas.com, editor de ciencia en Yahoo España y Latinoamérica. Es guionista científico en los programas de televisión «El Cazador de Cerebros» y «Órbita Laika» de RTVE. Durante más de una década ha escrito en diferentes medios de comunicación (El País, El Español, National Geographic, Voz Populi). Es autor de los podcasts Catástrofe Ultravioleta y La Aldea Irreductible, y ha colaborado en diferentes proyectos radiofónicos y televisivos (Radio Nacional de España, Radio Televisión Canaria). Es ganador de tres premios Bitácoras, un premio Prisma a la mejor web de divulgación científica y un Premio Ondas al mejor programa de radio digital.

Miguel Pedro Crespi Cabot

Él efecto doppler es una ilusión óptica fruto de la naturaleza ondulatoria de la luz por lo que el universo es estático y no dinámico

César Tomé

Respecto a la primera parte de su frase. Si el efecto Doppler fuese una ilusión óptica, es decir, algo que pertenece a la percepción subjetiva de una persona, los instrumentos no lo medirían. Los instrumentos lo miden (los telescopios lo miden; las retransmisiones de la Fórmula 1 serían muy distintas si los micrófonos no recogiesen el efecto Doppler en el sonido; la Guardia Civil no podría poner multas por exceso de velocidad usando radares; la aviación comercial tal y como la conocemos no podría existir porque los radares no funcionarían; no podrían usarse ecografías Doppler en medicina, etc, etc, etc.) Por lo tanto, su afirmación es falsa.

Sobre la segunda parte, independientemente del valor de verdad de la primera, es un non sequitur de libro.