La tabla periódica en el arte: Hierro

Se estima que el hierro supone el 95 % de la producción mundial de metales. No en vano lo necesitamos para realizar todo tipo de utensilios y construcciones. Pero este elemento no aparece en forma metálica en la corteza terrestre, sino formando diferentes óxidos y sales. Tiene tal importancia que cuando aprendimos a extraerlo de la tierra se abrió una nueva era para la humanidad: la Edad del Hierro. Como no podría ser de otra forma, este elemento también ha tenido una gran trascendencia en la historia del arte. Pasen y vean.

Los pigmentos de la tierra

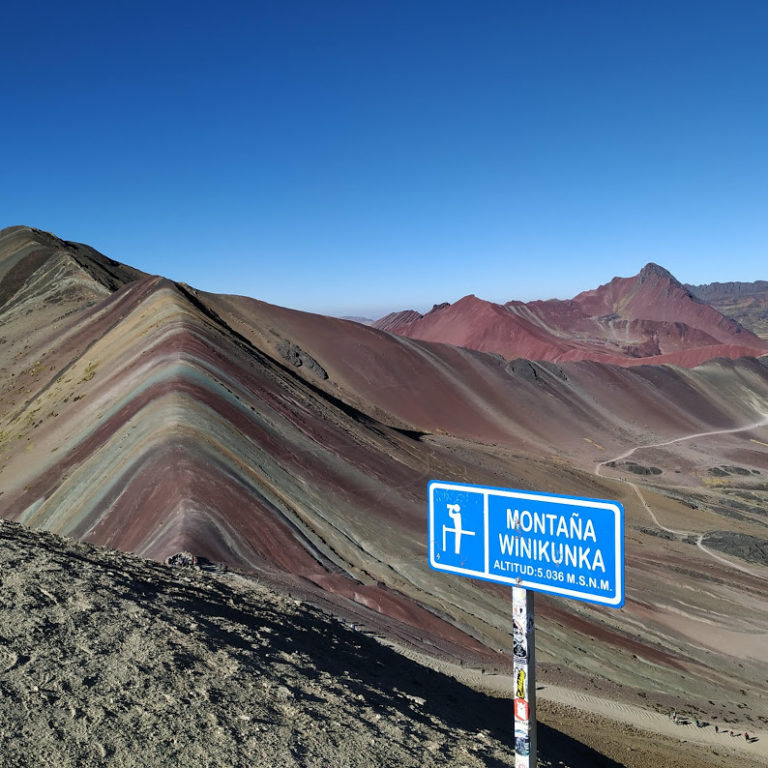

En algún momento remoto de nuestra prehistoria el ser humano tomó una piedra arcillosa para hacer uso de la primera pintura de color. Desde entonces la tierra nos ha regalado pigmentos que llamamos ocres y se han empleado en todos los rincones de nuestro planeta. El más conocido es el rojo y debe su color a la hematita, un óxido de hierro (Fe2O3). Este es probablemente el pigmento con la trayectoria de uso más longeva que existe. Desde el primitivo arte rupestre a los movimientos vanguardistas ha sido empleado sin interrupción. Pero los ocres van mucho más allá del rojo y ofrecen una gama de colores amarillos, pardos, negruzcos e, incluso, morados. Usamos el término ocre para referirnos a pigmentos que contienen óxidos e hidróxidos de hierro y suelen estar mezclados con arcilla y otros minerales. Estos compuestos proceden de rocas ricas en hierro, por lo que son muy abundantes en la naturaleza y dan lugar a paisajes extraordinarios como los de Rousillon (Francia) o la montaña de los siete colores (Perú).

La transcendencia de estos compuestos a lo largo de toda la historia del arte viene, en gran medida, propiciada por la facilidad con la que se pueden obtener. De hecho, por su origen, también se les llama “tierras”. Entre estas tierras destacan, además del rojo, el ocre amarillo y el ocre marrón, cuyos colores se deben a un oxihidroxido de hierro (FeO(OH)) que forma minerales como la goethita y la limonita. Si abrimos el espectro, encontraremos pigmentos como la siena o la sombra, de tonos más marrones por la presencia de manganeso. Este elemento también podría explicar por qué en ciertas cuevas existen pinturas rupestres de color morado, como el llamativo caballo violeta de Tito Bustillo (Asturias).

Vemos, por tanto, que esta familia de pigmentos ofrece un arcoíris de colores que el ser humano ha empleado antes incluso de que existiese el arte. Por hacer un fugaz recorrido por obras emblemáticas que contienen estos pigmentos ricos en hierro diremos que decoraban los techos de la cueva de Altamira y los frescos del palacio de Cnosos, que tiñen el manto del San Sixto de Rafael y el cabello de las mujeres de Modigliani, que enrojecen los cuadros de Degas y que todavía llenan de color el arte de los artistas aborígenes contemporáneos.

Un nuevo azul

El azul es un color esquivo. Escasea en la naturaleza y los pigmentos de uso histórico que se obtenían de minerales o plantas como el índigo eran caros o inestables. Por fortuna, a principios del s. XVIII apareció el que muchos consideran el primer pigmento moderno: el azul de Prusia. Un azul que era más intenso y menos fugaz que sus predecesores naturales. Tuvo tal éxito que llegó incluso al país del sol naciente de la mano de los comerciantes holandeses. Allí, el gran Hokusai lo empleó para elaborar la más famosa pieza de ukiyo-e (estampas realizadas con grabados en madera): La gran ola de Kanagawa. Una metáfora excelente de cómo el nuevo producto se extendía por el mundo. Más allá de su importancia artística, el azul de Prusia fue el protagonista de uno de los casos de serendipia más hermosos de la historia del arte y la ciencia, ya que fue descubierto por Johann Jacob Diesbach cuando realmente quería lograr una laca roja.

Además de su uso como pigmento artístico, el azul de Prusia propició la aparición de un procedimiento fotográfico de gran transcendencia para el mundo científico: la cianotipia, del griego kyáneos (azul marino). Esta técnica fue inventada por John Herschel (hijo del astrónomo William Herschel y sobrino de la también astrónoma Caroline Herschel) a mediados del s. XIX, aunque fue su amiga Anna Atkins quien supo sacarle partido realizando impresiones de algas y publicando el que se considera el primer libro ilustrado con fotografías: Photographs of British Algae. Atknis enseguida comprendió el valor de la invención de Herschel, que supuso un antes y un después en la documentación botánica.

Por último, tranquilizaremos a quien tras leer sobre el uso de ferrocianuros piense que el azul de Prusia es un poderoso veneno diciendo que, al encontrarse el cianuro fuertemente unido al hierro, no resulta tóxico. Al contrario, este compuesto es un antídoto contra el envenenamiento por talio o cesio radioactivo.

Tintas ricas en taninos

Algunos dibujos de Rembrandt, los primeros bocetos de la constitución de Estados Unidos, las partituras de Bach o los cuadernos de Leonardo da Vinci tienen algo en común: la tinta ferrogálica. La que posiblemente sea la tinta más importante de la historia de Occidente se usó desde la época del Imperio Romano hasta el s. XX, cuando las tintas sintéticas la fueron desplazando. Su carácter indeleble la hizo especialmente útil para escribir documentos, no en vano en Alemania fue empleada de forma oficial por el gobierno hasta los años 70. Pero, ¿qué es la tinta ferrogálica? ¿De dónde se obtiene?

La receta de las tintas ferrogálicas consiste en mezclar cuatro ingredientes: sulfato de hierro (FeSO4), taninos, goma arábiga y agua. El ingrediente más peculiar son los taninos, que se lograban principalmente de las protuberancias que surgen en algunos árboles como respuesta al ataque de insectos. Esa especie de bolas se conocen como agallas, palabra que proviene del latín galla y explica parte de la etimología de la tinta. Las agallas son una fuente excelente de ácido tánico, substancia que se extrae tras un proceso de fermentación o empleando ácidos para que el proceso sea más eficiente. De la hidrólisis de este ácido se obtiene ácido gálico, compuesto que tras reaccionar con el hierro da lugar a la tinta ferrogálica.

La fuente de hierro era el sulfato de hierro (II), conocido como vitriolo, una sal que se obtenía de la minería y era de gran importancia por ser la materia prima necesaria para lograr ácido sulfúrico. Por último, la goma arábiga es un producto obtenido de las resinas de ciertas acacias que juega un papel vital en el mundo del arte, por ejemplo como aglutinante en acuarelas. Esta goma rica en polisacáridos es soluble en agua (el cuarto ingrediente) y permite mantener en suspensión el pigmento, además de otorgar al líquido la viscosidad necesaria. Una vez realizada la mezcla, ésta se deposita sobre el papel, de modo que, gracias a su solubilidad en agua, el complejo formado por los taninos y el hierro (II) penetra en el soporte. El color de la tinta en ese momento es muy tenue, pero con la exposición al aire el hierro (II) se oxidará a hierro (III) y, poco a poco, se formará un compuesto insoluble de color oscuro.

Le rouge et le noir

El óxido de hierro presente en la tierra no sólo ofrece pigmentos, sino que posibilita una de las manifestaciones artística más interesantes desde el punto de vista químico: la cerámica griega. Esa cerámica en la que se combinan rojo y negro y que en tantos museos habréis podido contemplar, ya que los intrépidos griegos dejaron vestigios por todo el Mediterráneo. Podríamos pensar que los dibujos se realizan pintando sobre la arcilla cocida, pero lo cierto es que el proceso es mucho más complejo. Por una parte, los griegos empleaban arcilla ática, rica en óxidos de hierro y, por otra parte, un engobe fundente: una pasta de arcilla que a la postre daría el color negro vidrioso. Así, el artista aplicaba este engobe sobre las partes que debían de quedar de color oscuro, mientras que las partes rojas se lograrían dejando la cerámica al descubierto. Una vez realizado el dibujo, la pieza se introducía en el horno. En un proceso de tres etapas (oxidación-reducción-oxidación) se jugaba con el estado de oxidación de la arcilla y el engobe para lograr la combinación cromática deseada. Este fue el fundamento de la cerámica griega en la que destacan dos técnicas diferentes: la cerámica de figuras negras y la de figuras rojas.

Cuando el hierro se convierte en arte

El hierro es el metal más abundante del universo y del núcleo de nuestro planeta. Esto es debido a que es el último producto que pueden formar las estrellas mediante fusión nuclear con un rendimiento positivo (los elementos más pesados sólo se generan si se forman supernovas). De hecho, podemos decir que los primeros objetos que el ser humano pudo elaborar con hierro metálico son regalos de las estrellas en forma de meteorito. Uno de los más célebres es la daga encontrada en la tumba de Tutankamón que data del s. XIV a.e.c., un par de siglos antes de que el ser humano dominase la fundición del hierro. Esta daga ha dado mucho que hablar, pero los últimos estudios realizados con fluorescencia de rayos X parecen confirmar su origen extraterrestre basándose en la cantidad de níquel y la proporción de níquel/cobalto.

Pese a su abundancia en la corteza terrestre, el hierro no aparece en forma metálica, sino formando compuestos con otros elementos (como los ocres que acabamos de ver). Si a eso le sumamos su alto punto de fusión (1538 ⁰C) y la mayor facilidad para usar el bronce, comprenderemos por qué el ser humano no aprendió a manipular este metal hasta el 1200 a.e.c.. Desde entonces, bien sea como hierro forjado o como acero (la aleación que forma con el carbono), es el metal por excelencia para la manufactura de todo tipo de objetos. Así, el hierro se ha empleado para elaborar tanto monumentales piezas de rejería como esculturas, siendo algunas de las más conocidas las de Chillida, Oteiza o, más recientemente, Jaume Plensa.

Arquitectura en hierro

Pese a la gran abundancia de minerales con hierro, este metal no se pudo usar para la realización de grandes obras hasta la Revolución Industrial, momento en el que se desarrollaron procesos para lograr hierro fundido en grandes cantidades. El s. XIX es el de la consolidación de la arquitectura en hierro, un periodo en el que se abre la posibilidad de emplear este material resistente al fuego como alternativa a la piedra y la madera. Al principio se usó exclusivamente en arquitectura industrial, pero pronto se fue expandiendo su uso en todo tipo de edificios gracias a su relativo bajo coste, su mencionada resistencia y la posibilidad de construir rápidamente. El hierro permitió nuevas tipologías constructivas de gran tamaño y fue usado para realizar puentes y estructuras de edificios como mercados o estaciones de tren.

La forma más importante para lograr grandes volúmenes de hierro con las propiedades mecánicas requeridas era el pudelado, un proceso en el que el metal fundido se bate dentro de un horno para que el carbono y el azufre entren en contacto con el aire y puedan arder. Sin lugar a dudas, la obra de ingeniería más conocida realizada con este material es la torre Eiffel, construida para la Exposición Universal de 1889. Pese a que han pasado más de 130 años desde entonces hay datos que siguen siendo sorprendentes: se emplearon 7 341 toneladas de hierro para realizar 18 038 piezas metálicas y 2 500 000 remaches, se construyó en poco menos de dos años y la cúspide no oscila más de siete centímetros. Con razón dijo monsieur Eiffel que la bandera francesa era la única que poseía un mástil de 300 metros.

Como decíamos, el hierro también se ha empleado en la construcción de puentes, entre los que podemos destacar el Puente Colgante de Portugalete. Esta es la construcción de hierro más emblemática del País Vasco y la única declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La obra fue inaugurada en 1893 (sólo cuatro años después que la archiconocida torre) y es, hoy en día, el puente transbordador más antiguo que existe. Esta construcción única salva la ría del Nervión con sus 160 metros de longitud y sus 61 metros de altura.

Para saber más:

P.A. Saura. El Amanecer del Arte. Universidad Complutense de Madrid (2017).

E. Alegre Carvajal et al. Técnicas y Medios artísticos. Editorial Universitaria Ramón Areces (2011).

Sobre el autor: Oskar González es profesor en la facultad de Ciencia y Tecnología y en la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU.