La distancia a las estrellas

El reto al que se enfrentan los astrónomos podría compararse, en muchos sentidos, al de un náufrago perdido en una isla desierta. Carcomido por la curiosidad, el pobre intenta averiguar cómo es el mundo que lo rodea, a qué distancia se encuentran los países y los continentes al otro lado del océano. Pero para ello solo cuenta con las botellas que van llegando a su orilla.

Como en el caso del náufrago, el objeto de estudio de los astrónomos está fuera de su alcance. La distancia de la mayoría de las estrellas a la Tierra es equiparable a la de un océano que solo se pudiese cruzar a nado. Pero incluso si algún día la tecnología (o la ciencia ficción) nos permitiesen llegar hasta ellas, superando las distancias de años luz, otros obstáculos nos impedirían alcanzarlas: la temperatura de su atmósfera o su enorme gravedad acabarían con la curiosidad del pobre náufrago.

Quizás por todos estos motivos, en 1835 el filósofo Auguste Compte escribió1:

“En cuanto a las estrellas, […] nunca podremos, de ningún modo, estudiar su composición química o su estructura mineralógica. Considero que cualquier idea sobre la verdadera temperatura media de alguna estrella nos será siempre negada”.

En efecto, todas estas cuestiones parecían irresolubles en la primera mitad del siglo XIX. Hasta entonces, el estudio de la astronomía se había basado en el movimiento y la posición relativa de las estrellas en el firmamento. El pobre náufrago se había pasado milenios anotando en sus cuadernos el punto exacto de la costa al que llegaban las distintas botellas y la variación de este punto respecto al tiempo. Así, dibujado sobre la arena, el cosmos era bidimensional. Una cáscara de naranja salpicada de pecas luminosas.

Este mapa del cielo nos permitió conocer la posición relativa de las estrellas respecto a la Tierra (nuestra pequeña isla azulada). Pero ni siquiera servía para esclarecer la distancia a la que se encuentran la mayoría de los astros. Y, por supuesto, no revelaba nada acerca de su “composición química o su estructura mineralógica”. Incluso un concepto tan básico y tan antiguo como el de las constelaciones, agrupa estrellas que nada tienen que ver entre sí, más allá de su cercanía aparente en el cielo nocturno. Responde al modelo mental de un náufrago, que va agrupando las botellas según se encuentran más próximas sobre la arena de su playa.

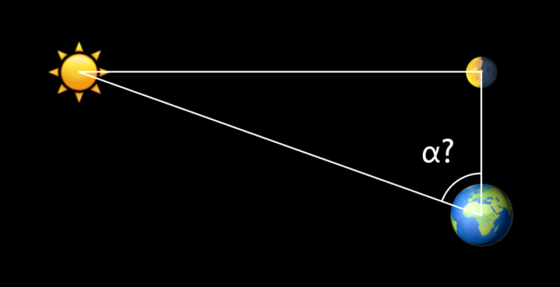

A pesar de las dificultades, algunos pensadores consiguieron calcular algunas de las distancias más próximas de este mapa. En el siglo III a.C. Aristarco de Samos logró estimar los tamaños relativos del Sol, la Luna y la Tierra, así como las distancias que los separan. Razonó que, durante la media luna, los tres cuerpos celestes deben situarse formando un ángulo recto con su vértice en la Luna. A continuación midió el ángulo entre el Sol y la Luna desde la Tierra y usó trigonometría para calcular el tamaño relativo de los lados del triángulo resultante. Su lógica era correcta, pero no contaba con los medios apropiados para medir en ángulo con suficiente precisión. Aristarco midió 87º cuando en realidad son 89º50’ (un ángulo mucho indistinguible de 90º a simple vista). Por eso concluyó, erróneamente, que el Sol estaba 19 veces más lejos del planeta que la Luna, y, puesto que el tamaño angular de ambos astros sobre el firmamento es similar, que debía de ser también 19 veces más grande. De hecho, el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna.

Aristarco también calculó el tamaño relativo de la Tierra y la Luna. Para ello, se basó en la sombra del planeta sobre nuestro satélite durante un eclipse. Poco después, Eratóstenes pudo estimar el radio de la Tierra comparando la sombra proyectada por el sol a la misma hora en dos ciudades distintas. Ya en la Edad Moderna, el astrónomo Christiaan Huygens calculó la distancia de la Tierra al Sol basándose en las fases de Venus, usando un método similar al de Aristarco. Otros astrónomos lograron utilizar técnicas similares y otras, como la paralaje, para estimar la distancia a los demás planetas.

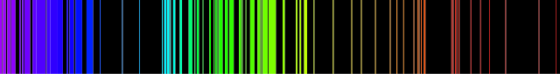

Sin embargo, todas estas técnicas eran relativamente limitadas en su alcance y no demasiado precisas. Por suerte, a mediados del siglo XIX, el panorama cambió radicalmente. Gracias a los avances de la óptica, fue posible estudiar por primera vez los espectros luminosos de las distintas estrellas y su brillo relativo. El náufrago decidió abrir las botellas de su playa y dentro encontró lo que casi todos encontramos al abrir el buzón: facturas de la luz.

Referencia:

La distancia a las estrellas — | Bah&iacu…

[…] El reto al que se enfrentan los astrónomos podría compararse, en muchos sentidos, al de un náufrago perdido en una isla desierta. Carcomido por la curiosidad, el pobre intenta averiguar cómo es el mundo que lo rodea, a qué distancia se encuentran los países y los continentes al otro lado del océano. Pero para ello […] […]

Un mensaje en una bombilla — Cuaderno de Cultura Científica

[…] volvamos al náufrago de nuestra analogía. Al abrir las botellas de su playa, acaba de acceder a un montón de datos nuevos. Ahora tiene ante […]

La distancia a las estrellas (II) — Cuaderno de Cultura Científica

[…] pesar de no poder pagar las facturas que han llegado hasta su playa, el náufrago de nuestro relato se encuentra de muy buen humor. Gracias a todos esos nuevos números desperdigados sobre la arena, […]

Vida y muerte de una estrella — Cuaderno de Cultura Científica

[…] calcular la distancia que le separa de los países que rodean su isla, nuestro náufrago se prepara para emigrar. Le gustaría nadar hacia algún país donde se invierta en ciencia e […]